本文来自微信公众号:X像素(ID:xinmouls_yk),作者:文馨童,编辑:桑明强,题图来自:视觉中国

对于乡村来说,年轻人留下是意外,老年人守望是常态。每个乡村,几乎有这样一群“守护者”,他们用青葱岁月见证了村庄的迁徙与变化,直至两鬓斑白,“我们刚来的时候也是年轻人,现在这个行业里最年轻的同事,也都40岁了。”

一个人,一间卫生室,就是一个村落的医疗中心。据卫健委统计,截至2020年底,全国基层卫生人员超430万,包括100多万的乡村医生——董乐就是其中之一。“国家越来越重视城乡基层医疗,但随着村落空心化、老龄化加剧,鲜有年轻医生愿意到村里来。”

今年是董乐做村医的第27个年头,她的工作忙碌而又充实,“我主要负责村民们的日常诊疗,为他们提供健康管理。”董乐认为自己是乡镇卫生人员中最基层的网底部分,但是肩上的责任是一样的,乡村医生和其他医生并没有什么不同,一样需要丰富的临床经验、良好的沟通能力,以及一颗仁心。

乡间里的“家庭医生”

董乐骑车进小区的时候,刚刚好上午7点整。日光透过清晨的薄雾,打在楼下车库的雨棚上,遮下一片阴凉,董乐远远瞧见张南和老伴正站在那片阴凉下,她着急忙慌地把车停稳,背上出诊箱迎着老人跑了过去,“张大爷您腿脚不好,快进去坐着。”

看到董乐来,张南老俩口道着说不尽的感激。自打上年纪后,张南的脚踝一直不太好,前些天下地种菜又不小心摔了一跤,已经动弹不得。恰巧,正逢那天董乐打电话让老人前往村医务室做定期的慢病监测,老人慌了神,“董医生啊,我这前两天把腿摔了,过去不太方便。”看了看日历后,董乐决定五一假期去探望一下老俩口。

考虑到要给老人空腹测血糖,她便将时间定在了早上7点,早点结束老俩口也能吃上一口热乎的早饭,对肠胃好。将老人扶进家里,董乐打开了随诊的出诊箱,在村里像张南老俩口这样的情况不止一个,这意味着董乐的出诊箱里要备着常用药品、急救用品以及听诊器、血压表、血糖仪。

董乐踏出张南家门时,老年手机正脆生生地报着时,“现在是北京时间8点整”。做个慢病监测最多需要20分钟,五一假期,张南的子女都还在外地上班,为老俩口测完血压、血糖,董乐又多陪他们聊了会天,这对老夫妻身上有着董乐父母的影子,平时工作忙,她也很少有时间跟年迈的父母说上话。

董乐是二线城市的一所乡村卫生室室长,今年是她当村医的27年,她笑称自己是“光杆司令”,虽是医务室室长,但卫生室只有2个人。“人少,但该做的事还是要做好。”把工作上的事当成自己的事,是董乐27年来的信条。

刚入行的时候,董乐所在的医务室覆盖了周围村落3000人的基础医疗,最忙的时候,她一天要接诊50多人。到了2010年后,周围的村庄陆续搬迁,不少村民搬到了镇上,熟悉的村民走了一批又一批,“搬走了的乡亲们就很少回来了,身体不舒服就直接在镇上看了,关键是距离远了。”医务室距离镇上有5公里,村民们往返多靠三轮,并不方便。倒是董乐去镇上办事的时候,常被过去的熟面孔叫住,“董医生啊,很久没看到你了。”现在董乐每天的接诊量平均起来是过去的1/3。

董乐还是和以往一样忙,作为乡村医生,她除了负责卫生防疫和日常诊疗,还要负责公共卫生,包括家庭医生的签约服务和定期开展健康教育等。2016年,卫计委印发《卫生计生委关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》,要求加快推进家庭医生签约服务,“当代村医不只是简单地给村民开开药、挂挂水。”

如今,董乐共管理着200多位村民的慢病档案——每一位村民都要定期约测血糖、血压。高高的几摞资料夹常出现在董乐家里,平日上班时间她忙着日常诊疗,村民们忙着务农,晚饭后村民们开始休息,董乐就挨个给村民们打电话约时间。

家庭医生不是私人医生,而是对服务对象实行全面的、连续的、有效的、及时的和个性化医疗保健服务和照顾的新型医生。但在村民刘华看来,董乐就是村民们的“私人医生”,去田间耕种时,他常常能看到董乐骑着电动车在村里出诊。

董乐的手机24小时开机,她常在晚上接到村民们打来的咨询电话,也常在下班锁门时遇见一两个火急火燎赶来就诊的村民。“乡村医生和其他医生没什么不同,都需要一颗仁心。”大医院的医生每天要遇到不同的病人和疑难杂症,而村医遇到的都是附近村落里的村民,董乐自己也是村子中的一员,“大家之间的关系,并不局限于医生与患者。”

一代传承

董乐的父亲董自强也是村医。上世纪60年代,18岁的董自强从高中毕业,因从小体弱,父母不放心他出远门,就将他托给村里的一位“赤脚”医生做学徒,医人又能医己。那时村里人多,卫生状况远不如现在,一到夏天,不少村民都会上吐下泻,头上和身上长着疖子。在董乐的记忆中,家里常年备着一只小木箱,木箱里有一些常见的药品,父亲就是一个背着木箱,随时都会被叫走的人。

董自强在周围几个村里都是受人尊敬的,他救过不少村民的命,也用双手迎过新生。董乐的成长之路理所当然地印满父亲的标签——小学、初中、高中,她遇到过被父亲接生的同学,也曾在放学路上被大婶招呼着到家里吃饭,“农忙时打农药差点要了命,还好有你父亲在。”

农村的天黑得快,在那满是蝉鸣的夏夜,董乐经常能听到院墙外的急呼,“董医生,在不在,我肚子疼,头也疼。”紧接着就是一阵急促的脚步,院门“吱呀”一声关上,董乐知道父亲又出去了,夜晚的农田崎岖不已,常有毒蛇出没,她有些担心。

1992年,当地的卫校开设了一个乡村医生班,19岁的董乐在父亲的建议下报了名。从小耳濡目染,她天然地对医生这行有好感,父亲年纪也大了,需要人帮忙。进了研修班后,董乐发现班上的同学也多是“医二代”,90年代的村医多是“子承父业”,董乐笑称自己是最后一代“非正统军”,没接受过正规的医务教育,仅有的研修班已经是当时最好的学习资源。

1995年,董乐正式到村卫生室工作,成为了父亲的同事。村民门叫董自强“董医生”,叫董乐“小董医生”。一开始村民们都没太把董乐当回事,但每每扎针时,他们也愿意让董乐试一试,“龙生龙,凤生凤,董医生的女儿肯定不孬”,在乡下,血脉传承被看得尤为重要,对董自强的信任自然而然地嫁接到了董乐身上。

2008年,父亲退休了,董乐正式接过了卫生室室长一职。13年的实战经验,让她在当地小有名气,也就是在这一年,董乐遇到了职业生涯的一次挑战——区卫生局要求每一位乡村医生都要考取执业医师助理资格证书。

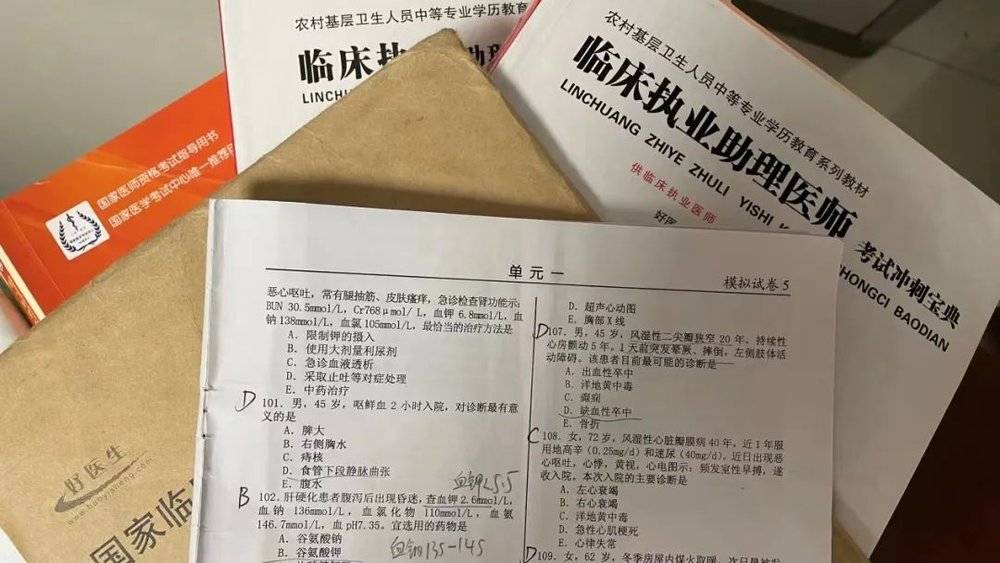

系统地接受过医学教育的村医少之又少——文化基础薄弱,基础理论掌握不牢,想考到这个证简直“天方夜谈”,那年很多村医转了行,包括董乐的亲姐姐。董晴比董乐大10岁,实践经验丰富,却是连村医的进修班也没上过,董乐不想离开,趁周末她跑到城里最大的书城,淘了几本厚厚的书和习题。

没有培训课、没有老师,书上的专业名词董乐很多看不懂,习题一做就错上一片。平时工作忙,下班回家又要照顾女儿,董乐只能在晚上丈夫和女儿入睡后看书,“一看就到一两点,早上六点又要爬起来做早饭。”学不会,相当于“零基础”的她用了一种最笨的方法——把题目、答案以及书上对应的知识点全背下来,背得多了,竟也有了做题的路数。

医生是一个需要终身学习的职业,学到的知识是自己的,董乐也乐在其中。当她将书本上的理论知识和日常的工作结合起来,开始思考如何为村民制订更加精确的诊疗方案时,董乐意识到自己在进步,“我觉得我变得更专业了。”过去学到的内容不再能支撑如今的工作,董乐一定要考到这个资格证,往后的从医路还很长,医生不专业是对患者的不负责任。

区里同批次的村医里,董乐考了第一名。“董第一”的名号在镇上卫生院传了开来,她笑着说运气好。后来董乐才发现,备考时她买的书是“执业医师资格证参考书与配套习题”,而她需要考的证只是“执业医师助理资格证”,碰巧来了次“降维打击”。5年后,董乐还有一次考执业医师资格证的机会,她暗暗发誓要将“助理”二字拿掉。

执业医师资格证书考到手后,她成为了区里为数不多的拥有此类资格证的村医,“村医也是随时代发展而进步的。”董乐父辈那代学医靠师傅带,只能在实践中摸索着成长,董乐也算是师傅带出来的,幸运的是,国家政策给予了她这一代正式学习的机会。

董乐始终认为自己是一个“半路出家的人”,没有系统地接受过医学教育是他们这一代的遗憾,“师傅带徒弟”的培养模式到董乐这里已经是最后一代,所以这种遗憾也将止步于70~80后这一代。“国家越来越重视乡镇基层医疗,教育体系也愈加完善,以后派来的乡村医生,一定都是正规医学院出来的学生。”

卫生室的对面是一片郁郁葱葱的松树林。“这片树林看着我父亲退休,也见证了我从年轻医生变成了看起来‘值得信任’的医生。”眼下,董乐唯一的同事老马也要退休了。村医这一行的年龄断层很严重,大多集中在45岁以上,留下的和离开的,大多是当初拜师学艺的那一波人,“正规军”什么时候来,董乐也不知道。

等一朵蔷薇

前两年,董乐的丈夫围着院墙种下了几棵蔷薇花。某天,落日余晖映在董乐归家途中,她惊喜地撞见院内小花攀上围墙,紫红色的花儿和深绿色的枝叶在微风下轻颤着。董乐意识到,又一个春天来了。

闲暇的时候,董乐喜欢在院内种些菜,碧绿的小葱和带着锯齿的苦菊她都种过,“这是我自给自足的小菜园,下班的时候种种菜,对我来说是一种放松。”接到电话的那天中午,董乐正顶着烈日给菜园浇水,领导说要从社区里给她分配一个年轻人来,让她带着熟悉环境,看往后能否留在医务室工作。董乐笑着应允,她将桶里剩下的水舀起,均匀地洒向菜地,看着干涸的土地变成潮湿的深褐色,她想起了领导口中的年轻人。

杨丽本就是作为乡村医生招进乡镇的,按照规定,她需要在上一级的社区卫生服务中心接受规培。接到“下乡”通知的那天,杨丽本能地反思是不是自己在社区工作做得不好,让领导不满意了。“这些年轻人就是我们的‘接班人’,但大部分孩子的执业医师助理资格证都还没有考到手,没有资格证书是没有办法到我们医务室工作的。”董乐有些遗憾,杨丽到社区工作两年都还没有考下资格证,像她这样的年轻人不止一个。

与杨丽见面的那天,董乐要骑车走访病人,她想带杨丽一起去看看。董乐远远看见一个有些微胖的姑娘蹲在路边,手里还拔着草。杨丽不是第一次见到董乐,印象中的董乐戴着眼镜、散着披肩发,有点像她的初中英语老师。一路上,杨丽称呼董乐为董老师,青翠碧绿的麦浪一波波涌向身后,董乐想到了自己还在读大学的女儿。到地方后,董乐将包里唯一一袋零食递给了杨丽,“叫我阿姨就行。”

杨丽觉得自己有些力不从心,村医一个人就是一支团队,她要学配药、也要会诊疗——不仅做主治医生、做药师、还要懂护理。每一个来拿药的村民看到杨丽都有些乐呵,“小董啊,来新人了啊!”新来的医生是这间卫生室里的大新闻,老人们热情的招呼在二十多岁的杨丽看来是一种“负担”,她觉得自己像是到访这个村里的局外人,这是和董乐不一样的。

董乐知道杨丽会走,但没想到这么快。第一天工作结束,领导给杨丽打电话,末了强调,“你明天再来这上班。”杨丽哭了,眼泪“啪嗒”一下就掉在了桌子上。董乐理解杨丽怎么想的,20多岁的小姑娘虽在镇上锻炼了两年,但村里的环境哪里比得上镇里。离开了熟悉的社交圈、听着不太懂的乡音、做着最繁琐的工作“在这儿,她能遇到的‘年轻人’可能就是50岁的我了。”董乐不知道怎么安慰杨丽,陪着她回了镇上。

第二天,杨丽没来。董乐只跟女儿提了一嘴,“那个跟你一样可爱的小姑娘回去上班了。”前两天饭桌上董乐都有提起这个女生,女儿好奇,难道母亲真把杨丽当女儿了?

杨丽走后,董乐有时候会想起自己刚参加工作那会,那时条件比现在艰苦多了,村里的医务室就是两间平房,一间用来诊疗,一间用做药房和收费处。2014年,在国家对城乡基层医疗设施的扶持下,董乐搬到了一个新建的200多平的医务室,室外附加一个种满灌木丛的小院子。闲暇时,董乐喜欢陪村里的老人在四季常青的院子里走一走,给他们讲讲宣传栏上的健康知识,再晒晒太阳。

今年8月,董乐就满50岁了。找她看病的乡亲还是习惯叫她“小董医生”,原因很简单,—二十年来,医务室里没有更年轻的新人来,来董乐这看病的村民们也都是同一批。董乐愿意听村民们叫她“小董”,“这些年听习惯了,挺亲切的。”

在地缘的强连接下,董乐早就心照不宣地和村民们建立起了“血缘”关系。“做村医是一辈子的事。”工作这些年她不是没有遇到过更好的机会,但一想到每天骑车去上班都能看到三两村民在卫生室门口等她开门,董乐觉得自己放不下。

再过5年,董乐也要退休了,她想在这5年里学一学中医理疗。乡亲们年纪大了,多有风湿、偏头痛等症状,中医对村民们有用。若还有时间,她想在自家院前那棵开了几十年的老槐树旁再垦一块菜地,等粒粒白槐成串绽放之际,亲手摘下鲜绿的果蔬铺满竹编的菜篮。

(应采访对象要求,文中人名、地名均为化名)

本文来自微信公众号:X像素(ID:xinmouls_yk),作者:文馨童