本文来自微信公众号:撸串地理(ID:luchuan_geography),作者:汤爽爽(南京师范大学地理科学学院教授)、周婧(北京理工大学管理与经济学院副研究员)、林赛南(武汉大学城市设计学院副教授)、李欣(南京农业大学公共管理学院副教授),编辑:小心,原文标题:《何以为家?当代中国女性农村流动人口的家园感》,头图来自:视觉中国

“家”是绝大多数中国人心中的最重要空间。对于流迁至城市的农村女性而言,生计的压力、繁华城市的吸引、父权思想植根的农村社会的排斥……种种因素使得她们进入城市。当置身万家灯火、车水马龙之时,她们是否认为这是自己的“家”呢?

本文来自南京师范大学汤爽爽教授与其他三位女老师近期在《Geoforum》上合作发表的题为Where is my home? Sense of home among rural migrant women in contemporary China的研究。

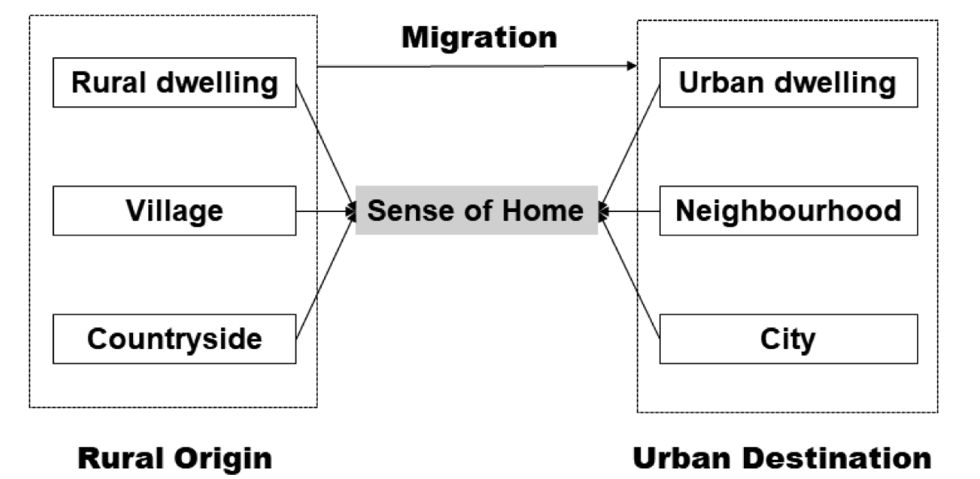

研究提出,在流动人口和人口流动模式不断变化的背景下,流动人口“家”的概念已经扩大至多个地理尺度。在儒家思想和父权文化的影响下,女性农村流动人口面临着来自各方面的性别歧视。与此同时,在当代中国,教育普及化、文化现代化和女性社会经济地位提高等一系列的背景变化也改变着女性农村流动人口的思想和行为,促使她们对家产生多元化构想。本研究基于面对面的深度访谈,围绕着sense of home(本文译为家园感),采用家的批判地理(critical geographies of home)概念,从多个地理尺度探讨了当代中国女性农村流动人口的家园感。

一、引言

在当今世界,人口迁移流动经历着重大变化,包括流动人口老龄化、二代移民增加、乡城人口迁移流动和跨国人口迁移流动现象广泛出现等等。这些变化同时伴随着不断扩大的现代化和全球一体化进程,促使人口迁移流动的模式更加多样化,也使得“家”的概念对于流动人口而言更为扩展且复杂。在这一背景下,研究来自不同背景的流动人口的家园感具有意义。

中国经历了快速的工业化和城镇化。在当前,大规模的农村流动人口工作和生活在城市。但在这一过程中,中国的户籍制度造成他们与城市本地居民在获取一系列社会福利方面存在差异,由此一定程度使得这一群体在就业、教育、福利等方面遭遇歧视和不公。

从性别角度来看,中国女性农村流动人口往往处于更为不利的地位。2020年,中国女性农村流动人口约占农村流动人口总数的30%,其往往遭受着儒家思想中根深蒂固的父权文化的影响,在就业市场、工作场所、生活空间以及家庭内部等诸多领域遭遇性别歧视。

但与此同时,近几十年来,教育的普及化以及文化和经济的现代化,极大地重塑了中国女性农村流动人口的社会地位,拓展了她们的活动空间。在当前,她们的家园感往往超越了农村老家的地理范围,从多尺度涵盖了更为广阔的城市空间。此外,作为家庭中的女儿、妻子和母亲,她们的家庭行为和家庭意识不仅对她们个人的福祉和未来定居地产生影响,也对她们整体的家庭策略产生作用,由此需要得到学者和政策制定者的关注。但已有研究却对这一群体的家园感鲜有涉及。

家的批判地理(critical geographies of home)为理解流动人口的家园感提供了有益的分析框架。其认为家是一个多尺度的地理概念,创造家的实践可以从家庭内部空间扩展到更广的范围。此外,由于农村流动人口从农村老家流迁至目的地城市,这一群体的家可以视为一个包含城乡思想和情感的地方。因此,有必要在多尺度研究中国情境下女性农村流动人口涉及城乡的家园感。

二、文献综述

1. 家与家园感

在已有研究中,“家”反映着安全感、熟悉感和归属感。家的概念是多层次的,“家的批判地理”提出家包括三个组成部分。首先,家不仅是一个物质住所,也是一个充满情感和富有想象力的空间;其次,家是构成身份的地方,反映了权力关系;第三,家是一个动态的过程,由跨越空间和尺度的创造家的实践所构建。在此过程中,家超越了住所尺度,扩展到更广的地理尺度,如社区、城市,甚至区域。

女性的家庭观与她们的家庭角色、性别特征和家的实践密切相关。女性地理学者强调了以家庭为基础的性别关系。男女在生育方面的不平等是理解家以及私人和公共空间中的主导—从属关系的关键。作为女儿、妻子和母亲,女性通常需要承担家务以及抚育子女的工作,在家庭内部空间创造出一个“像家”的环境。因此,女性往往更加关心家庭内部空间中的家庭关系。而在公共空间,女性较为在意社会关系和感官体验,这些对于常常遭遇性别障碍的女性流动人口而言更为重要。

中国传统的家庭观主要由儒家礼教、宗族制度和父权思想发展而来。中国文化强调稳定、与家庭成员的和谐关系以及家庭梦想。

然而,在中国过去40年中,大规模的乡城迁移流动削弱了父权思想的控制,农村流动人口个人主义的思想不断增长。与追求集体利益不同,家庭规范的转变和长期的乡城迁移流动使女性农村流动人口得以各种新的方式从事创造家的实践,并通过多尺度的个人化路径发展她们的家园感。

2. 流动人口、多尺度的家园感

对于流动人口而言,家园感是流动和不断变化的。“家”指的不是一个简单的地方,而是与来源地和目的地不同的生活模式息息相关。在很多情况下,流动人口的家园感既涉及来源地也涉及目的地。流动人口的家园感是多层次的。在不同的地理尺度上,家园感具有不同的涵义:

住所承载着有别于公共领域的家庭内部活动。家庭生活、快乐的象征以及与家庭成员的互动经常被用来描述日常生活中家的感觉。对于女性而言,感官体验以及其与家庭环境中物品的关系创造出家庭空间,让她们感觉“在家”。

社区是流动人口通过与当地人和其他流动人口的社会接触和互动形成归属感的地方,是关于家的研究首选的地理尺度。对于社区的归属感与个体在当地的社会纽带、与邻居的互动以及对社区环境的熟悉程度密切相关。

在城市,个人的微观场所体验通过社会网络和日常的城市活动被转化为城市基于场所的意义。由此,城市可以唤起居民的情感体验,让人感觉“在家”。城市的特征(如地标和当地文化等)赋予居民身份和依恋感。此外,通过保留家乡的习惯,流动人口也可以在目的地城市产生舒适感和熟悉感。对于女性农村流动人口而言,向城市的迁移流动有助于她们摆脱父权文化的压迫,为她们提供在平等环境中实现个人价值的机会,并在目的地城市建立新的“家”。

3. 中国城市中的女性农村流动人口

与西方社会有所差别,儒家思想中的父权文化从根本上影响着女性农村流动人口的生命历程。按照传统的父权思想,中国人维持着“男主外,女主内”的模式。女性的位置在家的“内部”,而男性在“外部”。换言之,男性的职责是供养家庭成员,而女性的责任在于从事家务劳动和抚育子女。

近年来,随着文化和经济的现代化以及农村流动人口社会经济地位的提高,一部分女性农村流动人口(尤其是新生代)的生活呈现出个人主义和女权主义的特征。此外,随着中国的产业结构由制造业向服务业的转型,女性农村流动人口在劳动力市场可以获得比以前更多的就业机会。总的来说,尽管父权思想仍然根植于中国社会,但一些女性农村流动人口对于两性平等和个体独立提出了越来越高的要求。

为了填补现有研究的空白,本研究对中国女性农村流动人口的家园感进行探索,涉及包括城市目的地和农村来源地在内的三个地理尺度。

三、研究方法

案例地:江苏省南京市(位于中国东部沿海地区,是江苏省省会和长江三角洲次中心)

背景:近几十年的快速发展使南京吸引了大量来自江苏省内外的农村流动人口。2020年,在南京居住半年以上的流动人口达到216万左右,约占常住人口总数的23.2%。另外,南京也经历着产业转型。2020年,第三产业产值约占该市GDP的62.8%。大量的女性农村流动人口在南京从事服务性工作。

研究数据:25名女性农村流动人口的面对面深度访谈。她们在南京的工作生活时间从1年到27年不等;涵盖从20岁到60岁不同的年龄组;涉及女性农村流动人口通常从事的行业。

半结构化访谈:每个访谈持续约90分钟。访谈主题包括受访者的社会经济背景以及在流动过程中的经历、想法和感受。并且在三个地理尺度上强调与家园感有关的问题。所有采访都被录音,随后被逐字转录。随后,利用NVIVO软件对访谈信息进行分析,统计不同尺度涉及家园感关键词的频次。

四、中国女性农村流动人口的家园感

1. 住所尺度:与家人的关系和住房

在住所尺度,女性农村流动人口的家园感通常与她们的家庭成员相关联。随着生命周期阶段的变化,她们的关注点从父母的家转移到包括丈夫和子女的核心家庭。在这一过程中,她们对于家的意识也随之变化。

未婚女性农村流动人口通常认为她们的原生家庭(父母的家)是保护她们的庇护所。但近年来,秉持传统父权思想的老一辈和具有现代思想的年轻女性农村流动人口之间的代际冲突持续增长,从而产生了“从属地位与自我价值之间的矛盾” 。

“我不能忍受在老家的房子里呆很长时间。我与父母疏远了。他们总是催我结婚。我在那里不开心……相比之下,我在南京的出租房里感觉很自在。”

根据中国传统文化,在婚后尤其是生育后,女性不再属于父母的家庭,而是成为丈夫家庭中的妻子和母亲。女性农村流动人口对于“家”和创造家的实践的关注也随之发生转移。对于她们,与丈夫的关系显著影响着她们的家园感。和谐的婚姻有助于营造“在家”的感觉,夫妻一起迁移流动有助于建立亲密的配偶关系;而不良的配偶关系会让女性农村流动人口感到不安。她们由此更加关注与子女的密切关系,以抵消在城市住所中的负面情绪。

“我和我丈夫的关系不好。我儿子现在是我的一切。我努力为他提供一个良好的成长环境。我在这里有家的感觉,而不是在其他地方,因为我的儿子和我一起住在这里。”

除了与家庭成员的关系,拥有城市住房有助于女性农村流动人口在目的地城市建立家园感。但在现实生活中,在城市购房十分困难,因此许多未婚的女性农村流动人口选择通过婚姻获得城市住房——要么与拥有城市住房的本地人结婚,要么要求未婚夫购买城市住房。然而,一些受现代化思想影响较大的女性农村流动人口更渴望平等的两性关系。她们希望购买自有房来实现独立。

“我打算自己购买住房。这样,我会更有信心处理与丈夫的关系。比如,当我们吵架的时候,我就可以回到自己买的房子里。”

也有一些女性农村流动人口由于无法拥有稳定的生活和理想的住所,转而将注意力移至农村。

“我只租了一间房间,我不能在出租房里自由自在。比如,我穿着睡衣在客厅里走就会很尴尬。当我回到农村老家的房子里时,我感到很自在……这是一种家的感觉。”

2. 社区/村庄尺度:与邻居互动

在社区尺度,流动人口与当地人和其他流动人口交往的地方经历塑造了他们对于社区的认同和归属感。本研究显示,女性农村流动人口将与邻居的关系视为在这一尺度塑造家园感的关键。

受有限的收入和制度的限制,女性农村流动人口很难拥有自有房和申请到社会住房,因此她们通常居住在靠近工作地的宿舍、城中村和旧街区,以及城市边缘区的拆迁安置小区中。在这三类社区中,她们的社会互动存在差别,进而影响了她们构筑家园感。

在城中村和旧街区中,她们与邻居的交往密切,并且由于与邻居有着相似的社会经济地位,她们在这里感觉平等、有价值,由此促进了她们对于社区的熟悉感和认同感。

“我觉得在这里有家的感觉。我与邻居相处融洽。当我儿子很小的时候,他就跟邻居家的孩子一起玩,现在他们还是好朋友。”

拆迁安置小区属于低端门禁社区,但具有更好的生活环境,并且邻居包括一部分本地人。在这里,居民往往在自己的家里进行大部分活动,与邻居接触的机会较少。缺乏沟通阻碍了在本地人与外来者之间建立互信。一些受访者说,她们有时会受到本地人的歧视,“外来者”和“农民”的标签极大减弱了她们的家园感。一些女性农村流动人口开始反抗这种不平等的关系。

“一些邻居看不起我,因为他们知道我是从农村来的,只是一个租客。当他们嘲笑我的时候,我会回怼他们‘我们都是平等的,你们别看不起人’。”

另一些女性农村流动人口居住在靠近工作地的宿舍里。在那里,她们维持着两点一线的单调生活,与外界联系较少。此外,宿舍里简陋的设施也削弱了她们的归属感。与外界隔离的简陋环境加深了她们的孤独感,阻碍了她们形成家园感。

在城市社区构筑家园感的同时,一部分女性农村流动人口维持着与老家村庄的联系。与老家邻居的交流,拜访亲朋好友可以唤起她们的儿时回忆,增强她们与老家村庄的情感纽带。但是在婚后,很多女性农村流动人口不得不去丈夫的老家,减少了与娘家的联系。此外,随着农村老家的人口外流和土地整理,她们越来越难以遇到儿时的伙伴,一些村庄也经历着搬迁和集中。老家村庄物质和社会环境的变化极大削弱了她们的家园感。

“我老家的村子拆了,集中安置了,现在很多邻居我都不认识了。我对我出生的那个村子有归属感,但对于现在的这个没有家的感觉。”

3. 城市/农村尺度:城乡生活方式

拥抱一种生活方式可以产生家的感觉。随着城市经济结构的升级,越来越多的女性农村流动人口从事服务性工作,由此有更多的机会接触当地人和城市文化。在城市工作和生活了一段时间后,她们中的一部分完全适应了现代城市生活。她们在城市建立了“市民”身份,并在城市中获得了“家”的感觉。另一方面,除了城市的吸引力,她们在城市“家园感”的产生,还来自于家乡的排斥力。她们想要反抗传统父权的秩序、逃离农村生活。

“在乡下呆超过十天我就会受不了,既无聊又不方便……我不能去购物、看电影。相比之下,南京更像我的家。”

城市制度和社会环境也对她们家园感的构筑产生影响。在户籍制度宽松以及社会环境包容的城市中,女性农村流动人口更容易具有安全感,由此利于产生家园感。此外,感官体验(尤其是方言和饮食习惯)也具有积极的作用。她们会通过加入社会网络或参加城市活动与使用相同或相似方言的居民交流,增加亲密感和熟悉感。如果目的地城市的饮食习惯与老家相似,女性农村流动人口更会获得家的感觉。

在努力适应城市生活的同时,女性农村流动人口通常不会放弃与农村的联系。与男性相比,她们往往收入较低,在劳动力市场中上升流动的可能性较小。此外,受传统父权思想的影响,即使她们离开农村,她们仍然要承担家庭中繁重的家务和育儿责任。在城市生活压力之下,她们更可能感到疲惫,从而对城市生活产生厌倦。

“在我的老家,我感到非常平静和放松。在城市里我压力很大,有时还会失眠。当我回家的时候,我可以睡个好觉……与城市相比,我认为我属于农村,这是我的家。”

五、结语

研究表明,中国女性农村流动人口的家园感通过她们与城乡物质和社会环境的互动产生和强化,体现出不同尺度上的人地关系。她们意图与歧视和不平等相抗争,构筑了一个跨越城乡边界的“家”。对于她们而言,“软”环境(如社会关系、感官体验、生活方式)与安全感对家园感的构筑非常重要。在传统的儒家思想下亲子纽带、家庭和睦仍在她们家园感的构筑中扮演着重要角色。但是随着中国经济的转型和快速城镇化,城市给女性农村流动人口提供了更广阔的舞台,以寻找自我和更平等的关系。

中国女性农村流动人口的家园感构筑是多尺度的,在不同的地理尺度上存在差异。农村老家和城市目的地成为她们构筑家园感的两股力量。在三个地理尺度上,影响中国女性流动人口家园感的因素各不相同。中国女性农村流动人口在日常生活中创造了各种形式的亲密关系,并通过沟通儒家思想中的权力关系,在多个尺度上构建她们现实生活和渴望中的“家”。而她们的家园感在不同尺度下存在不一致则反映出她们在不同空间中的弱势地位。她们不稳定和脆弱的“家”反映了她们在当代中国的困境,这种困境不仅是物质上的,还包括思想上的斗争。

在儒家思想的影响下,中国女性农村流动人口在多个尺度上强调和谐的关系和环境在构筑家园感中的作用。但是,她们对于和谐的追求已不再纯粹基于家庭或社会中的从属地位,而是融入了她们更多对于平等两性关系、融入社区和城市生活的追求。

Citation:Shuangshuang Tang, Jing Zhou, Sainan Lin, and Xin Li. (2022). Where is my home? Sense of home among rural migrant women in contemporary China. Geoforum, 129: 131-140. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.01.014

本文来自微信公众号:撸串地理(ID:luchuan_geography),作者:汤爽爽(南京师范大学地理科学学院教授)、周婧(北京理工大学管理与经济学院副研究员)、林赛南(武汉大学城市设计学院副教授)、李欣(南京农业大学公共管理学院副教授),编辑:小心