本文来自微信公众号:澎湃思想市场(ID:sixiangshichang),作者:慕谐,责编:朱凡,头图来自:视觉中国,原文标题:《“牛油果政治”:德国气候政策困局中的“绿色”与“灰色”》

德国大选尘埃落定已经半年,新大联合政府登上政治舞台也已经三个月有余。第四波COVID-19疫情是无疑是摆在新政府面前的第一道难关,然而,政客们借着“跟随科学”的名义,出尔反尔,屡屡祭出了反科学的政策,面对这样的危机处理,民众对新政府已然失去了信任。

与疫情的危机管理相比,这届政府另一项与科学有关的危机处置——气候政策,无疑会面临更长时间的质疑和压力。越来越多的时评人、学者教授将气候变化比作一个更大号的COVID-19危机。COVID-19所造成的社会撕裂和政治极化,在漫长的应对气候变化的过程中,将进一步放大。

在选举造势的阶段,众多媒体就将此次选举定为了“气候选举”,选举的结果也可谓“不负众望”。一方面,在气候问题上扮演“先知”角色的绿党,在选举中获得了前所未有的议席数,强势进入联合政府。由此,让全欧洲受困于气候变化的青年看见了救赎的希望。

根据欧盟的一项调查,即使是在大流行病期间,多数欧洲的年轻人依然认为气候变化是人类面临的最大危机。年轻人由气候焦虑(Klimaangst)所导致的心理和精神疾病已经成为了心理学研究的重要对象。另外,气候焦虑也降低了年轻人生育的欲望,进一步加重了德国人口老龄化的危机。

在此之前,默克尔时代的能源政策被气候活动家们认为是口号性的承诺远多于实际的减碳行动。但是,绿党党魁、现任德国副总理哈贝克(Robert Habeck)也承认,默克尔政府基本上执行了绿党制定的能源和气候政策要求。

另一方面,在新大联合政府的执政协议中,“气候”这个词出现次数(198次)首次超过了“德国”(144次)。协议中主要由绿党执笔的“气候部分”足有40页之多(协议总共178页)。其中,最有雄心的条款有如下几条:

将淘汰燃煤发电的计划提前到2030年,同年,将可再生能源在总电力供应中的占比提高到80%;

为了实现这一目标,到2030年光伏发电将扩大到200千兆瓦,到2025年,海上风电将扩大到70千兆瓦,每个州必须有2%的土地用于建造陆上风电涡轮机;

自2023年1月起,废除可再生能源补贴税(EEG-Umlage),未来完全由二氧化碳价格来调节碳排放;

二氧化碳价格将在适度范围内提高,但不会超过60欧/吨,并且支持在欧盟排放交易计划中设立欧盟范围内的最低二氧化碳价格。

在俄乌军事冲突的背景下,无论是绿党,还是这份雄心勃勃的气候政策方案都面临了当头棒喝。由于在传统能源上(德国55%的天然气、50%的煤炭和35%的石油进口来自俄罗斯)过度依赖俄罗斯,德国不但要面临飞涨的能源价格,甚至还将面临能源短缺。作为过渡能源的天然气的严重短缺,促使哈贝克勉强表示,“不再有思维上的禁忌”,为了保证能源供应,现在考虑要让煤电厂继续运营。

不过,即使没有这场军事冲突,绿党和这份新的协议在气候变化和能源转型(Energiewende)问题上,也已经引爆了新的一轮“危机”。本文想以牛油果政治为隐喻对这一危机展开探讨。

一、“牛油果政治”

“牛油果政治”(Avocado Politics)一词是上世纪七八十年代的出现的政治概念“西瓜政治”(Watermelon Politics)的派生物。“西瓜政治”最先被专门用来描述当时一些欧洲绿党的领导人,比如科恩-本迪特(Daniel Cohn-Bendit),他们都曾是新左翼学生运动的重要成员。“西瓜政治”顾名思义,外表是绿色的,内核是红色的。它暗示了,绿色和环保主题只是对这些政治家们先前秉持的社会主义政策的重新包装和加工而已。今天,右派也对绿色新政的支持者提出了相似的指控。

“牛油果政治”是右派政治谱系中的平行现象——外表是绿色的,而内核是棕灰色的。正如“西瓜政治”是左翼政治的新瓶装旧酒那样,“牛油果政治”也是极右翼以环境危机为理由,重申他们的政治议程,比如高度反移民、军事化和对第三世界的发展保持高度敌意等等。因为整个世界的自然资源有限,为了维持北大西洋中产阶级的生活方式和相对社会地位,必须在北大西洋和第三世界之间设立一堵墙。

笔者在此不想赘述从“生态优生学”已降,经纳粹的环境种族理论发酵,又在大洋彼岸听到回响的一整部“牛油果政治”简史。也不想提及在墨西哥牛油果交易中“带血”的政治。同时,本文也不会从严格的历史和政治学意义上使用“牛油果政治”这一概念。

笔者只是想取牛油果的颜色来暗示当下德国气候政治面对的两难处境。

(1)气候保护和环境保护之间的冲突。近日,在《柏林日报》(Berliner Zeitung)的一篇评论文章中,作者讨论了在大举建设风力涡轮机的德国,气候保护和环境保护是否兼容。文章的结论是否定的,看似绿色的风力发电将成为很多珍稀鸟类的坟场,同时它要侵占大量的土地。

(2)良好的道德态度和不尽如人意的政治后果间的张力。德国绿党最具争议的人物,图宾根市市长帕尔默(Boris Palmer)曾经将自己的党描绘为“德国所有政党中最有道德的”。绿党奉行的是基于或隐或明的价值判断的道德政策。道德化的叙事是他们政策管理和政治沟通中最为常用的修辞手法。他们在政治行动和行动目标之间强行植入道德判断。这样,仅仅是良好的意图就能使自己的行动合法化;行动的实际目的是否真的实现,在多数情况下并不重要。因此,绿色的道德外表无法掩盖灰色的行动内里。

二、“绿色”气候和“灰色”的可持续发展

在我们的日常话语和媒体报道中,“减少碳排放”(气候保护),“环境保护”,“可持续发展”和“绿色”是一系列可以等价交换的概念,它们之间没有冲突和矛盾。减碳就是绿色环保(低碳环保),坚持可持续发展。不过,在德国关于气候保护与可持续发展之间矛盾的争论由来已久,环保主义者和气候活动家之间的争论冲突连绵不断。随着这份在气候保护上下了猛药的协议出炉,这一争论迅速升级,问题的焦点在于可再生能源与环境,经济和社会的可持续发展之间的张力。

在执政协议公布的第二天,德国《世界报》报道气候和环境问题的首席记者博扬诺夫斯基(Axel Bojanowski)以《绿党作为环保党的终结》为题发表了长篇评论文章。从文章的标题不难看出,作者认为,绿党的气候新政会对环境和物种的多样性构成威胁。绿党从建党之初就一直高举着环境保护的大旗,不过,现在环保议题被迫要让位于碳排放。

虽然,新协议重申了物种保护作为“红线”,“保护生物多样性是人类的一项任务,也是一项道德义务。”但是,这条“红线”在新协议中依然要让位于巴黎气候协议的目标:扩大可再生能源是“最重要的公共利益”和“国家安全”,作为最高的政治优先事项,其地位高于所有其他社会目标。摆在可再生能源面前的“所有的障碍都必须被消除”。博扬诺夫斯基认为,这一看似高尚的宣言,正式宣告绿党完成了从环保党到气候党的蜕变。绿党引爆了气候保护与可持续发展之间冲突的引信。

风力涡轮机是这一冲突中的焦点之一。为了实现碳中和的目标,在假设总能源消耗不变的情况下,未来在德国必须安装超过10万台风力涡轮机,这是现有数量的三倍以上。2021年,四分之三的涡轮机被建造在了北部的四个联邦州和北威州内。

由于南部自然风力相对较小,各州风电扩张速度远远落后于绿党所设定的目标。去年德国经济最为发达的巴符州和拜仁州分别只安装了28台和8台风电机。为了实现执政协议中2%的土地用于风电场建设的目标,拜仁州州长索德尔(Markus Söder)希望在原始森林内建造风力发电机,因为那里没有与居民区的距离要求。“迫不得已”向森林扩张反映了风电的两个对环境致命威胁。

首先,风电场消耗过多的土地。2021年年底,德国停用了三座核电站。根据法国电力公司主管核电部门的董事莱万多夫斯基(Cédric Lewandowski)的估算,这三座核电站所能提供的电力需要相当于1.5倍慕尼黑面积的风力发电厂才能弥补。

其次,大型的风力涡轮机是生物多样性和自然景观的杀手。路上风力涡轮机很多被布置在了鸟类迁徙的飞行路线上。据不完全统计,每年在德国有至少30万只蝙蝠撞死在涡轮机的叶片上。这也造成了某些蝙蝠种群的稀疏化。欧洲法院在2021年做出了一项关于物种保护的里程碑式的裁决:物种保护不是对于种群的保护,而是对于濒危物种每个个体的保护。这项裁决成了绿党扩大风电场的障碍。

哈贝克呼吁改变这种情况,“因为自然保护实际上是关于群体的,而不一定是关于单个动物的。”哈贝克的这一说法只是为了扫除保护主义者为风电扩张带来的障碍,对于受到涡轮机威胁的濒危种群,他并没有任何明确的保护方案。这也暗示了,在减少二氧化碳排放的终极任务面前,物种保护在一定程度上是可以被牺牲的。

保护主义者,比如,德国自然保护协会(NABU)喜欢用一个图像的比喻来反驳这种说法:他们把生物多样性系统比作一张网。这张网围绕并保护着我们,如果个别线头(物种)被切断,网不会立即撕裂,其他线头可以承担额外的负荷。但一旦达到一个临界点,负荷变得太大,网就会撕裂。由于不可能预测何时会达到这一临界点,因此值得为保护每个单独的物种而奋斗。

另外,完整的生态系统还可以储存大量的碳,能为克服气候危机做出积极的贡献。自然碳汇吸收了每年由人类活动产生的几乎一半的二氧化碳排放。长期致力于反抗风电对生态破坏的艾普尔(Wolfgang Epple)博士特意区分了德语中Forst和Wald这两个意为“森林”的单词。前者指的大规模的植物种植园,而后者则指的是复杂的生态系统。原始森林无论是在碳汇功能,还是在保存生态多样性上的作用都远胜于种植园。

此外,海洋中的海草和藻类植物存储二氧化碳的能力可能不为人知:一公顷的海草吸收的二氧化碳约为十公顷森林的数量。海洋酸化和含氧量下降,大规模海上风电场的建设都让海洋对气候的调节功能处于危险之中。保护海草草场、沿海湿地、含腐殖质的土壤和泥炭地是避免大量温室气体排放的最有效措施之一。

环保主义者质疑,德国各州政府非但缺乏保护这些具有高碳汇潜力的生态系统的能力,反而大力推动破坏这些自然碳汇资源的新能源技术。即使不计对于生态的破坏,这些新增的风力涡轮机和被破坏的自然生态系统在减少碳排放的作用上孰优孰劣,还是一个未知数。

德国弗莱堡大学公法学荣休教授穆斯维克(Dietrich Murswiek)2019年在《法兰克福汇报》上发表了题为《气候保护与环境保护的冲突?》的文章。他在文中根据德国基本法第20a条(“出于对后代的责任,国家在宪法秩序的范围内,通过立法并依法由行政和司法机构对自然生活环境和动物予以保护。”),直截了当地地指出,“国家对风能的支持是违宪的”。

穆斯维克认为,气候保护与环境保护必然不矛盾。因为,保护气候也是为了人类有一个更好的生存环境。然而,“气候保护的手段肯定会与环境保护发生冲突。并非所有有利于气候保护的手段都会自动对环境有利。”所以,只有当大规模扩张风力发电在避免全球暖化方面带来的好处(减少二氧化碳的排放)大于它所造成的环境破坏时,这样的扩张才是符合基本法精神的。

然而,在欧盟的碳排放框架下,这样的利弊权衡是无法成立的。因为,欧盟每年允许的碳排放总量是由欧盟法律规定的。德国电力公司因通过使用可再生能源节省下来的碳排放指标,就会流入欧盟的碳交易市场,其它国家的煤电厂就可以购买这些碳排放证书。虽然,在德国国内的碳排放量会下降,但是,欧盟的排放总量没有改变。因此,德国风力发电的扩张并没有在避免全球暖化上带来好处,它对于德国自然环境破坏却是显而易见的。

德国哲学家海德格尔在1953年发表了他的名文《技术的追问》。在文中,他将现代技术视为一种“促逼”,它向自然提出了野蛮的要求。现代的风力涡轮机将风能当作了为人类目的服务的持存物。而作为古代技术的风车,并没有摆布风能,它让风依然嵌入在周遭世界之中。虽然绿党把海德格尔奉为精神导师之一,但是,他一定会对能源转型感到愤怒。风力发电机不但促逼着自然,它还破坏了自然景观和当地的社区。

有意思的是,风力涡轮机(减少碳排放)破坏了生态环境的“绿化”,但是,二氧化碳排放量的升高却加速了世界的“绿化”。根据来自美国国家航空航天局(NASA)的观测,自1982年以来,全球的植被覆盖率增加了相当于两个美国大陆的面积。

另外一项发表在2016年《自然》杂志上的研究解释了这一大面积的绿化现象。研究人员用多个全球生态系统模型进行的模拟实验表明,二氧化碳施肥效应在所观察到的绿化趋势中起到了70%的作用。二氧化碳施肥效应解释了热带地区的大部分绿化趋势,同时,气候变化也导致了高纬度地区和青藏高原的绿化。

另外,一些更为温和理性的气候变化研究者(在当下的极化政治讨论语境,他们被气候活动家们称为“气候否认者”),比如,德国的瓦伦霍特(Fritz Vahrenholt)和丹麦的隆博格(Bjørn Lomborg)都提到了,二氧化碳浓度的升高,有利于农业的发展。我们会收获更大、营养成分更丰富的西红柿、水果等等。

可再生能源的扩张不仅对生态产生影响,同时,也对社会经济的可持续发展发起挑战。2020年,因为受到COIVD-19疫情影响,整个社会大停摆,这使得当年德国首次完成了减排的目标。不过随着生产和日常生活恢复正常,德国的碳排放不出意外地重新升高了。根据德国智库Agora Energiewende公布的数据,2021年上半年,德国发电的二氧化碳排放量增加了四分之一,天然气发电增加了15%,褐煤发电增加了36%,硬煤发电增加了44%。

当然,能源专家会解释说,这是因为COVID-19封锁结束以后,德国生产消费激增导致的。另外一个原因是当年自然风力不足。2021上半年,风力发电比2020年同期减少了四分之一左右。在此期间,海上风力发电也下降了16%。由于风力发电和光伏发电的不稳定,很多能源专家质疑,不稳定的可再生能源是否能为现代工业社会提供稳定的能源。

美国环保运动的先驱布克钦(Murray Bookchin)在他1962年出版的著作《合成的环境》中承认,可再生能源的目标是将现代工业社会重新变成农业社会。绿党在以一种反海德格尔的方式,回到可能是海德格尔理想的“农业社会”?

从2011年起,德国开始了一个史无前例的能源转型进程——同时淘汰核电和煤电,用太阳能和风能填补这一能源上的空缺。2011年核电和煤电满足了德国近三分之二的电力需求。而到了2021年,核电的占比下降到了13%左右。2021年初,不顾德国绿党的反对,欧盟仍然提议将天然气和核能加入到绿色能源的清单当中。

即使由于俄乌冲突造成德国能源短缺,绿党依然顽固地坚持着他们的建党意识形态:他们愿意延长远比核电更“脏”的煤电厂的使用期限,但是仍可能按原计划在2022年底关闭剩余的三座核电站。根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)提供的数据,核能发电的二氧化碳排放量和风能相当,比太阳能低2.5倍,比天然气低40倍,比燃煤低70倍。

不论是处理COVID-19危机(由Our World in Data提供的防疫措施严格指数显示,现在德国的防疫措施远远严于其它欧盟国家),还是在核电政策上,这届新联合政府总是在走一条有别于欧盟的独特道路。

德国的恐核叙述最早可以追溯到上世纪70年代。早期天然气游说集团为了能占据更多的能源份额,夸大了核能的危险性。随着绿党和环保组织进一步的崛起,反核和恐核在德国逐渐演变成了一种宗教。这种恐惧在2011年福岛事件以后达到了顶峰。

在畅销书《本周的恐惧;为什么我们总是害怕一些不该害怕的事情》中,多特蒙德工业大学的统计学荣休教授克莱默(Walter Krämer)特别提到了,在福岛核泄漏之后,没有哪个国家像德国那样如此歇斯底里地谈论“世界末日”。他认为,歇斯底里是一种德国特有的现象,并且提出了一个很有意思的问题,难道德国人一直是恐慌制造者(Panikmacher)吗?

当然,所有反核人士都会担心核电的安全问题。不过,Anil Markandya教授发表在《柳叶刀》杂志上的研究表明,与其它传统能源(煤和石油)相比,核电对人产生的健康影响是最小的。另外,根据彭博社的一组数据显示,每生产一太瓦时的电力,核电造成0.07人死亡,而煤炭和石油分别造成25人和18人死亡。

《华尔街日报》2019年的一篇社论文章称,德国的能源转型是“世界上最愚蠢的能源政策”。因为,德国将大量的补贴投入到了不可靠的风力和太阳能发电,与此同时,彻底放弃了可靠的核电。在文章的结尾,作者认为,“默克尔的继任者有望为这愚蠢的绿色行动画上句号。”然而,事与愿违,哈贝克副总理,这位日耳曼语言文学博士,又为我们继续送上了一首“德国,一个冬天的童话。”

2019年,德国《明镜周刊》曾经以《德国在通往可再生能源的道路上失败了》为题制作了长篇的封面报道。在文中,作者主要质疑了风力涡轮机和高压输电线等等这些基础设施建造缓慢。由于环保抗议或工程审批过程中的官僚主义盛行可能致使这个自两德统一以后最大规模的政治项目——能源转型的流产。

从2015年到2025年,德国政府会为可再生能源投入超过5000亿欧元的巨额资金。另外,据作者估计,到2050年德国将会投入3.4万亿欧元在风能和太阳能扩张项目上。然而,可再生能源在德国的发电量占比中并没有达到预期目标。2021年风电和光伏发电相较于2020年在发电量占比中分别下降了14.5%和5%,而硬煤上升了30%,褐煤上升了20%。此外,虽然,风能和太阳能在电力供应中占了较高比例(45%),但是,在德国总的能源供应中绿色能源占比依然非常低,仅有6.6%。

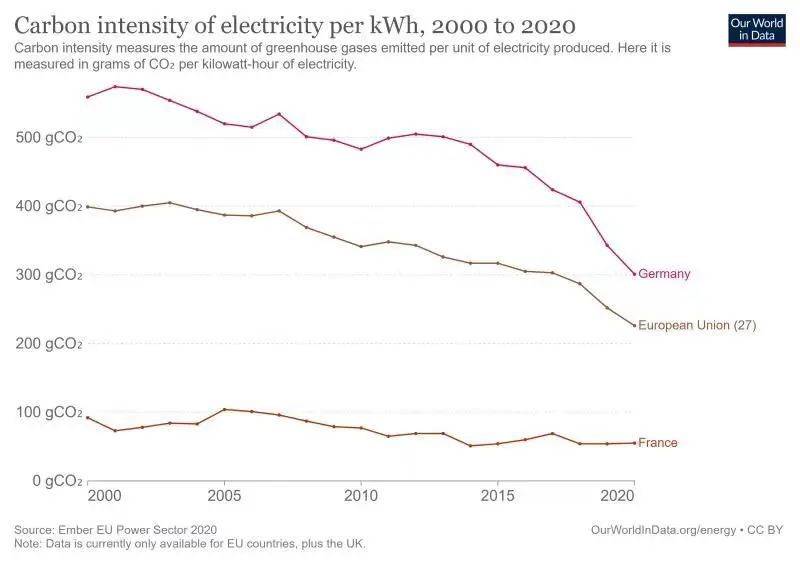

《明镜周刊》报道“失败”时,只谈及了德国可再生能源的扩张未达到预期目标,但是,他们回避了一些更令人尴尬的问题。尽管德国在能源转型上做了全欧洲最大的投入,然而,德国的电力生产依然是全欧洲最“脏”的之一。德国生产每度电所产生的碳排放量高于欧盟的平均值,同时远高于核能友好型国家——法国。在法国,核能提供了全国70%的电力需求。

另外,德国的电力成本也冠绝欧洲。德国的民用电价自2018年超过丹麦以后,一直稳居欧洲榜首,远高于法国(德国民用电价比欧盟的平均值高出了45%,是波兰的两倍,荷兰的三倍)。政客和气候活动家还是会送上一套说辞,“这是能源转型的阵痛”,“气候保护不是免费的”等等。

德国能源转型的低效和高成本不仅仅反映在高电价上,还反映在高减排成本上。根据二氧化碳排放协会(CO2 Abgabe e.V.)对二氧化碳减排成本的计算:陆上风能二氧化碳减排成本约为1900欧元/吨,光伏发电约为1874欧元/吨;对于电动汽车领域来说,减排成本估计为1100至1200欧元/吨。

虽然,根据不同的假设,具体的计算结果会有不同。但是,它给出了基本减排成本的数量级。如果,我们参照现在德国二氧化碳排放的市场价格30欧元/吨,也就是说新能源减排成本比二氧化碳的市场价格高出了至少40倍。根据德国经济专家委员会2019年的一项评估显示,德国的气候和能源政策规模小、效率低,对所期望的二氧化碳减排几乎没有做出任何贡献。

无论从提供稳定能源供应的角度,还是从财政可行性角度,现在德国所进行的可再生能源实验其合理性都是可疑的。但是,政府依然在不遗余力地推动。在不少人眼里,这么做的根本动机在于:为了摆脱对大屠杀和二战的愧疚。德国《商报》(Handelsblatt)的记者鲁塞尔(Ruby Russell)是这么认为的,“这样,德国人最终会觉得他们已经从20世纪的世界毁灭者变成了21世纪世界的拯救者。”

历史学教授希弗勒(Rolf Peter Sieferle)在他那本备受争议的小书《德国的终结》中提到,德国人要完全消除他们的罪恶感,唯一的办法就是摧毁德意志民族,自我妖魔化是一个独特的德国特质。而“能源转型”为他们创造了回到罪恶之前的时期的幻想,即回到工业革命前使用的可再生能源。

不过,无论是气候活动家,还是绿党,他们都不得不面对一个尴尬的问题,德国为自己设定了所有工业化国家中最严苛的气候目标,以树立反对全球变暖的榜样,这本应该有利于子孙后代。绿党最有道德号召力的口号便是,“我们不能如此自私,为了我们生活的享乐,剥夺了下一代生存的权利。”

然而,计划中的德国能源转型将给未来带来无可比拟的高成本和政治风险,新的联邦政府似乎只是想将其能源转型计划的(生态环境,社会和经济)负担转嫁给后代。绿党的另一位精神导师——哲学家约纳斯(Hans Jonas),曾经在他的责任伦理学中提到了对未来的责任。绿党的气候政策是否又背叛了他们的另一位导师?

三、“绿色”的道德主义和“灰色”的政治后果

已故的德国哲学协会(Deutsche Gesellschaft für Philosophie)前主席吕博(Hermann Lübbe)教授在1984年出版了《政治道德主义:态度对判断力的胜利》。这本著作近年来在德语世界重新获得了广泛的关注。在书中吕博教授点出了当代政治的隐忧,即当代社会表现出了以“道德化的方式处理各种政治问题的趋势。”

政治道德主义是当下德国政治最重要的特点,它在难民问题、应对COVID-19的政策和气候问题中表现得特别明显。吕博将政治道德主义解释为“命令理性闭嘴”。通过使公共辩论变得情感化、道德化和“个人化”,合理和客观的讨论就变得不可能。在书中,吕博通过三条论纲给道德主义下了一个定义。本文对政治道德主义如何影响气候和能源问题的讨论也将围绕着这三条论纲展开。

论纲一

“修辞的做法是,从反驳对方的观点和意图转换为质疑他的道德操守;并不反驳对方的观点,代之以对他允许自己拥有和表达这样的观点表示愤慨。”

在时下关于气候问题的辩论中,对对方道德操守的质疑,普遍出现在气候活动家和气候怀疑论者的论战中。气候活动家这一方的通常做法是压制和丑化气候政策的批评声音。怀疑论者被指控为“能源转型的掘墓人”,“气候变化否认者”,甚至是“气候罪犯”。所有这些“杀手锏”的共同点是,它们通过否认批评者的道德立场,从而根本上地否定他们。

把怀疑论归类为否认主义,就是赋予任何怀疑行动恶毒的动机。因此,怀疑论者不是在质疑一个特定的科学立场;相反,他们是在否认“既定”的科学真理。将科学冲突道德化的好处是,它使我们不必处理这些冲突。因为,那些在道德上被判死刑的人,他们的观点也就没有任何可信之处了。由此,气候活动家顺理成章地回避了那些对自己不利的观点。

被指为“气候否认者”的冰岛前总理贡劳格松(Sigmundur Gunnlaugsson)谈到了他去年在格拉斯哥参加联合国气候变化大会(COP26)期间的尴尬经历,“我被告知,没有辩论的余地。因为我们已经过了这个历史阶段。科学是‘明确的’,没有什么可辩论的。长达一天的会议主要分为三个重复出现的模式:‘议程宣传’、‘激动人心的讨论’和‘专家意见’。”

美国的刑事司法和社会学教授克洛卡斯(Carl B. Klockars)提出过“崇高动机的腐败”(Noble cause corruption)理论,即为了说服人们相信那些被认为是重要的目标,隐瞒一些可能削弱自己论证的事情。气候活动家对怀疑论者道德上的污名化,也再次印证了克洛卡斯地理论。不仅仅是气候活动家和某些科学家,媒体也参与到了这场“腐败”的运动之中。无论是对于战争,还是对于气候变化,多数记者认为他们必须为了崇高的动机而“败坏”报道。

早在2014年,德国的一项媒体研究显示,大多数记者出于气候保护的动机,认为自己有义务主要报道气候变化的风险,倾向于对现有研究结果的不确定性保持沉默。几乎三分之二的受访者希望他们的报道能突出政治和经济方面的生态改革的必要性。

因此,记者放弃了他们的调查职能和独立地位,将自己变成了致力于气候保护政策的喉舌,主要进行无批判性的政策描述和单方面危机言论的宣誓。长期研究气候辩论的人类学家克劳斯(Werner Krauß)指出,记者被气候活动家视为“顺从的秘书,他们把必要的事情写下来,并印发给大众”。

记者们倾向这种“危言耸听”不仅仅出于崇高的动机,另外,危言耸听的立场对他们来说是最安全的。因为,如果灾难如他们预计的那样如期而至,危言耸听者会为他们的预测邀功。如果,他们的预测失败了,灾难没有发生。他们照样可以说,正是因为他们的警告,人们改变了行为——他们的警告阻止了灾难的发生。

所以,危言耸听者是“永远”可以逃避指责的。这种“预设立场的新闻”(Haltungsjournalismus)很明显在政治上有利于绿党,它强化了绿党自我赋予的道德上的合法性。

气候活动家们通过夸大气候变化的风险,掩盖气候研究的不确定性,成功地污名化了所有的怀疑论者。后者的反击正是紧紧抓住了科学的不确定性。比如,《经济学人》杂志曾经介绍了,现在科学家们需要使用超级计算机才能运行的高度精密复杂的气候模型,其实远远不够“精确”,它的预测会带来巨大的误差。无论是气候活动家,还是政策的制定者,他们对于未来的警告都是基于这些无法被验证的模拟。

因此,怀疑论者有理由质疑,对于整个社会颠覆性的能源结构的改变,甚至对于社会的全面重新设计,仅仅根据这些充满模糊性的气候模型是否审慎?气候活动家口中的“跟随科学”(follow the science),并不是跟随“循证科学”(evidence-based science),而仅仅是跟随“科学预测”。科学被偷换成了“科学预测”,他们用“伪造”的科学的确定性(“单数”)代替了科学的不确定性。

以此,推动一种由“单数”的科学推导出来的“单数”的政治行动,并为这种“单数”的科学和政治赋予了神圣的道德属性。任何人若敢于质疑这种“单数”的科学和政治,不仅会被视作是认知上的缺陷(反智),同时也会被视为道德上的大逆不道。

通过模型模拟的结果,为预防性措施提供参考当然是合理的,但是,怀疑论者对模型不确定性的质疑同样是合理的,这些质疑使更有效的气候政策成为可能。他们完全不应该受到道德上的污名化。

论纲二

“在生活的某些领域由现代文明所带来的负担已经超过了它带给我们的收益了。文明批判的做法,不会将此解释为这是受限的发展所带来的成本,而是把它解释为支持某种历史哲学论点的依据,即现代文明是整部道德(包括我们与自然的关系)堕落史的最后阶段。”

由于气候活动家和气候党们为全球变暖绘制了一幅世界末日的图景。在人类的道德堕落史中,最后的审判是不得不面对的结局。末日危机化的表述使气候问题在当今社会中的讨论不免披上了带有宗教色彩的外衣。气候活动家们也很乐于推动这一宗教化的叙事,从而自己偷偷地扮演起先知的角色。一旦气候问题成为这个时代人类的最高义务,并使一切都服从于这个目标的话,他们也就获得了隐形的最高权力。气候是授权给他们的主权者,只有气候活动家(绿党)有能力从政治上解释这种气候主权。

在这一套叙事中:

(1)首先需要有一个先知的预言。正如,以赛亚呼喊的那样,“嗐,犯罪的国民,担着罪孽的百姓”(赛1:4),美国前副总统戈尔(Al Gore)说道,“我们美国人犯了罪,必须通过牺牲我们的舒适度来忏悔。”

(2)宗教需要一个末日论的场景。使徒约翰宣称,要“叫火从天降在地上。”(启13:13)瑞典气候少女通贝里(Greta Thunberg)歇斯底里地呐喊道,“你们必须行动,我们的世界着火了,它着火了。”圣经记录了自大洪水以来,人类的灾难史。美国加州的森林大火,德国的大洪水还有北半球的异常高温都是气候活动家眼里的天启。

(3)需要人们认识到自己的罪。以赛亚发怒道,“耶和华必审问他民中的长老和首领,说,吃尽葡萄园果子的就是你们。”(赛3:14)今天,资本主义、消费主义文化和新自由主义等等都会作为“罪”被归结到气候危机账上。换言之,解决气候问题和减少二氧化碳排放就能一劳永逸地解决所有棘手的社会问题。

德国现在最家喻户晓的气候活动家诺伊鲍尔(Luisa Neubauer)前不久刚刚说过,“气候危机的根源在于权力结构上,男性对女性的压迫,白人对有色人种的压迫,还有人对自然的压迫。”哈贝克认为,气候通过弃绝而得到拯救,所有的社会差异都会消弭。这就是绿党设想中世界理想的样子。

(4)罪的救赎的问题。在气候活动家眼里,禁欲式的弃绝是唯一的救赎途径——不能吃肉,不能住独栋的房子,不能旅行等等。德国现任卫生部长劳特巴赫(Karl Lauterbach)教授2020年年底,曾在德国《世界报》上发表了一篇引起全社会哗然的观点文章。在文中,劳特巴赫提到了“气候封锁”(Klima-Lockdown)。他认为,我们最终可以靠疫苗摆脱COVID-19,面对气候危机,我们没有疫苗。所以,只能通过封锁禁足来完成“救赎”。

最近,劳特巴赫教授根据自己对当今COVID-19和气候危机的评估,提出了“紧急状态常态化”(Normalisierung des Ausnahmezustands)的设想,“我们现在来到了一个新的历史阶段,即紧急状态会成为常态。我们从现在起会一直处于紧急状态之中。”回想COVID-19疫情爆发之初,意大利哲学家阿甘本(Giorgio Agamben)对于“滥用”紧急状态的忧虑遭受到了猛烈的批评和嘲笑。

气候活动家们“看到”了“末日审判”,并把所有的罪责归咎于人类,尤其是西方人的自私。但是,这样的一套逻辑有个明显的缺陷,即气候变化虽然“人为”的产物(事实上,人类在多大程度上影响了气候变化依然是一个有争议的问题),但是,这样的一种“人为”并不是一种道德缺陷或者蓄意过失的产物。通过这种方便的归因,气候活动家很容易制造一个假想敌,以此来获得一种情感上的满足。

化石燃料和化石燃料公司在这套叙事中是最“无辜”的道德替罪羊。化石燃料通过提供廉价、可靠和安全的能源,一直是人类进步的神奇引擎。它们将我们从繁重的劳动中解放出来,使我们的预期寿命延长了两倍,并使一个又一个国家摆脱了悲惨的贫困。

化石燃料公司变得如此强大,正是因为他们提供了一个非常理想的产品(并不“仅仅”是因为他们自私和贪婪。化石燃料公司的老板们受到了道德的拷问,相反,可再生能源公司老板们的贪婪被气候活动家的滤镜自动过滤掉了),我们所有人都从中受益,无论是直接和可见的形式(汽油、柴油和天然气),还是无数间接的形式(水泥、塑料、钢铁和玻璃)。

第三世界国家大规模建造燃煤电厂,不是为了对大气中排放更多温室气体,而是为了给它们的经济提供可靠和廉价的能源,从而使数以亿计的人摆脱贫困。此次俄乌冲突之后,没有国家在加紧囤积“道德光环附体”的太阳能电池板(在欧洲阳光吝啬的冬季,它们是不工作的),恰恰是“不道德”的化石燃料奇货可居,因为,它们才是我们社会能够维持运转的基本保障。

德国萨尔大学历史学教授贝林格(Wolfgang Behringer)在他的著作《气候的文化史:从冰河时期到全球暖化》中讲到了对历史上的小冰河时期(从14世纪开始持续到19世纪末)的有趣观察:长时间的降温导致了作物歉收、持续的营养不良和严重的饥荒。此后,通过农业革命,当然还有工业革命,在人类遭受气候带来的苦难时,为他们找到了一条持续的出路。在工业革命中,化石燃料是毫无疑问的灵魂,它让人类在历史上第一次体面地吃饱了饭,穿上了衣。

讽刺的是,帮助我们度过小冰河时期的化石燃料,现在被气候活动家们控诉为导致人类毁灭的气候暖化的罪魁祸首。贡劳格松调侃道,“在COP26会议上,我们不仅要谴责工业革命,难道还要谴责农业革命?”

当然,这并不意味社会和文明进步所带来的负面后果是可以忽略的现象。但是,用道德指责来应对这些“副作用”是徒劳的。相反,有必要认识到现代社会的复杂性,它建立在劳动分工和差异化的基础上,它与自然环境之间也有多样的相互依赖关系。这可能比把世界简单地分为“好”和“坏”更费劲,也更没有情感上的满足感,但这是合理解决气候这一复杂问题的基本前提。

论纲三

“期望通过改善内心的道德状况,而不是通过优化司法和政治经济制度,来改变社会现状。目的是促使我们去做那些既符合自我利益,又满足社会共同利益的事情。”

由于将行为的道德作为最高的标准,所以政治道德主义不考虑这种行为是否实际产生了预期的后果。在气候变化的语境下,使用电动车、素食和在屋顶上铺设太阳能电池板被看作是道德的行为。践行这些行为的人被看作是好人。为了这些“善举”同样能在“坏人”中实现,政府推出了大量的措施,比如大规模的对电动车的补贴,淘汰传统能源车;提议对肉类征收特别税;大量补贴光伏系统,甚至在所有建筑上安装太阳能电池板,这很快会成为对建筑商的强制要求。

政客们通过强加这些良好的“道德行为”固然可以唤起人们良好的态度,但这种以道德为中心的观点忽视了这些政策的高社会成本和低效率(正如前文提到的减排成本和二氧化碳市场价格的比较)。同时,也掩盖了更为有效的经济激励措施。比如,很多气候经济学家支持的二氧化碳税。主要有两个原因使政治道德家们认为,只能通过禁令和戒律进行直接的行为控制,相反,经济激励措施是无效的:

首先,激励政策与他们的善恶二元论世界观相矛盾。比如二氧化碳税基本上会影响到所有人,因此不会产生“好人”与“坏人”的区别。有意思的是,无论是气候活动家还是绿党都是进步的多元文化的拥抱者,但是,又是他们为我们的政治讨论设定了一套绝对的二进制编码:真理与谎言,道德与不道德。多元的观点恰恰成为了必须通过抗争争取的奢侈品。

其次,“不道德”的行为原则上将继续被允许。人们可以继续驾驶大排量的汽车,可以继续用天然气或燃煤电厂发电,可以继续用石油为自己家供暖。这些“罪恶”的活动不会被禁止,“只是”变得更加昂贵了。气候活动家诺伊鲍尔惊恐地质疑支持二氧化碳税的人:“汽油和柴油的税率已经很高了,可以说,对汽油征收二氧化碳税几乎不会阻止人们开车,但会带来不成比例的潜在犯罪。”

更有甚者,会出现这样的危险,即道德上良好的技术,如电动车或光伏和风力发电技术会在竞争中落于下风。进而它们会被证明是:经济、能源和气候政策的失误。

当然,这对政治道德家来说是完全不可接受的。因此,许多政治家和活动家继续以道德上的自我肯定,成功地转移了面向理性气候政策的必要性,并且这一趋势可能会因为主流媒体主导的肯定态度而得到加强。绿党作为“德国所有政党中最道德的政党”尤其如此。气候经济学家索尔纳(Fritz Söllner)教授和普利茨(Rupert Pritzl)博士认为,“由于正是他们(绿党)将政治自我形象与当前道德化的气候和能源政策联系起来,他们最不愿意对气候政策的工具和目标进行批判性的讨论。”

德国当代最重要的政治学家默克尔(Wolfgang Merkel)教授在他去年的退休演讲《21世纪的新危机,科学,道德化和民主》中,列举了造成当今民主社会巨大撕裂的主要由三个因素:科学化、道德化和极化。

他认为,无论是气候问题,还是COVID-19危机,都导致了现在的政策制定越来越依赖科学。政治的科学化就会导致科学的政治化,政治家们会去找寻“舒服的知识”,“基于证据的政策制定,就有可能变成基于政策去寻找科学证据。”也就是说政治家们在有了一个特定的政治议程之后,引用能够支持这个议程的科学证据。

议程政治同时导致了“议程科学”(Agendawissenschaft)的出现。历史学者科斯特纳(Sandra Kostner)解释了充斥德语学术界的“议程科学”:

“这类科学家的指导原则可以归纳为:以规训代替论证。它通过三种手段实施:道德诋毁、社会排斥和制度惩罚。这些手段显然与科学辩论无关,因为那些以议程代替论证的人刻意回避了科学的构成要素:为一个现象提供最有效和最符合经验的解释。因此,这些手段表明了它们的作用:确保自己的议程。”

正如博扬诺夫斯基在他的一篇评论文章中所指出的那样,绿党在德国是最标榜学术和科学的政党,但他们恰恰又是最反科学的。因为,他们遵循的正是“议程科学”。任何科学研究结论一旦偏离了绿党设定的道德框架,必定会被视为“不舒服的知识”而剔除。然而,这些“不舒服的知识”恰恰可能为更高效合理的气候政策提供了科学上的参考。

所以,事实上一直指责别人缺乏行动的绿党,可能才是阻止气候变化的最大障碍。比利时根特大学哲学系讲师鲍德里(Maarten Boudry)敏锐地指出了这一点:“这才是气候运动真正的‘不舒服的知识’:在过去二十年里,有效气候行动的主要障碍,不是拒绝面对问题的‘气候否认者’,而是气候活动家们。他们不断妖魔化我们最重要的高能效的、不受天气影响的、易调度的零碳能源(这也恰好是最安全和污染最少的能源)。”

虽然,道德主义在气候等政治议题上扮演了负面角色,但是,这并不意味着道德不应该在当今政治中起作用。在1919年发表的著名演讲《政治作为志业》中,德国社会学家韦伯(Max Weber)曾经提到了“信念伦理学”(Gesinnungsethik)和“责任伦理学”(Verantwortungsehtik)之间的区分。在他的区分中,信念伦理和宗教有关,上帝掌管着所有的结果,而责任伦理则意味着人自己要为行为的后果负责,“这两者之间却有着极其深刻的对立。”

在现代政治的语境中,绿党所秉持的道德主义也是一种信念伦理,他们陶醉在自己编织的气候道德的浪漫情怀中,从这一情怀中孕育了他们的气候政策,但是,他们似乎并不在意它的真正后果。回到韦伯或许能带领绿党走出道德主义的困境,重新拾起“责任伦理”,对气候政策的后果负责。正如韦伯所言,“这并不是说,信念伦理就等于不负责任,或责任伦理就等于毫无信念的机会主义。”

尾声

曾经最为激进的气候活动家谢伦伯格(Michael Shellenberger)发表过一封很有意思的道歉信,“我谨代表全世界各地的环保人士,为我们在过去30年中所制造的气候恐慌正式道歉。气候变化正在发生,它只是不是世界末日。它甚至不是我们最严重的环境问题。说这些话,可能让我看起来是一个奇怪的人。我已经做了20年的气候活动家,30年的环保主义者。”虽然,全球气候变暖是一个不争的事实,但是,没有气候对人的末日审判(apocalypse never)。

另外,贝林格教授也提到过,人类文明在“暖和”的时代发展速度总是快于“寒冷”的时代,“这听起来可能有点无情,作为一个历史学家,我不得不说,如果气候变得更温暖,那么它也许比整个气候变得更冷更有利。”气候变暖可能非但不是末日,它恰恰是文明的助推剂。

当然,气侯变化确实给我们未来的世界带来的更多的风险,然而,请不要忘记随着科学技术的突飞猛进,人类应对风险的工具和能力,是生活在“人与自然和谐相处”的“伊甸园”(这是气候活动家和绿党最喜欢向人们描述的,他们希望把世界带回到那个状态)年代里的人完全无法想象的。气候活动家们夸大了自然对人类的威胁,又轻视了人类应对危机的能力。近200年来,人类因极端气候和自然灾害的死亡人数呈现了指数级的下降。

在面对“通贝里们”和“劳特巴赫们”开出的“禁欲性弃绝”和“气候禁足封锁”的药方时,我们必须权衡这些“治疗手段”是否比“疾病”本身更为糟糕——应对气候问题的手段一定不能比气候问题本身造成更大的伤害。瑞士洛桑大学的科学哲学教授埃斯菲尔德(Michael Esfeld)在总结全球长期COVID-19封锁的教训时写道,“一个被削弱和分裂的社会是没有力量应对危机的。在个人层面也是如此:恐惧,惊慌,限制社会交往,还有不再能做快乐的事情,极大地削弱了免疫系统对抗病毒的能力。”

“禁欲性弃绝”,“气候禁足封锁”还有绿党描绘的乌托邦式的“能源转型”,无异于削弱人类社会的“免疫系统”应对各种危机的能力。它们会把一个原本中性的“气候变化”变成一个真正的人类社会难以应对的危机。电子网刊Spiked的政治评论部主笔奥尼尔(Brendan O’Neill)把西方痴迷于通过各种自我削弱的手段来解决社会危机的做法归结为,“中产阶级的自我厌恶(self-loathing)。”

最后,我们是否要重新去反思一个问题,到底是要适应气候变化,还是不惜一切代价与之抗争(Kampf gegen oder Anpassung an den Klimawandel)?也就说,到底是要“归零”(碳中和)还是共存?

主要参考文献:

1. Wolfgang Merkel, Neue Krisen, Wissenschaft, Moralisierung und die Demokratie im 21. Jahrhundert, https://www.bpb.de/apuz/zustand-der-demokratie-2021/335433/wissenschaft-moralisierung-und-die-demokratie-im-21-jahrhundert

2. Maarten Boudry, Why Environmentalists Pose a Bigger Obstacle to Effective Climate Policy than Denialists, https://quillette.com/2022/01/27/why-environmentalists-pose-a-bigger-obstacle-to-effective-climate-policy-than-denialists/

3. Anil Markandya & Paul Wilkinson, Electricity generation and health, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61253-7/fulltext

4. Fritz Söllner & Rupert Pritzl, Moralismus, Ideologie und staatlicher Dirigismus bei den Grünen–Das Beispiel der Klimapolitik,

https://austrian-institute.org/de/blog/gruene-klimapolitik-moralismus-ideologie-und-dirigismus/

5. Dietrich Murswiek, Klimaschutz gegen Umweltschutz? https://www.faz.net/einspruch/warum-eine-verdopplung-der-windkraft-verfassungswidrig-waere-16382682.html

6. Nils Gilman, The Coming Avocado Politics, https://thebreakthrough.org/journal/no-12-winter-2020/avocado-politics

7. Rupert Pritzl, Realitätsillusion der deutschen Klimapolitik, https://link.springer.com/article/10.1007/s10273-020-2741-0

8. Abandoning Nuclear Power Would Be Europe’s Biggest Climate Mistake, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-10-28/abandoning-nuclear-power-would-be-europe-s-biggest-climate-mistake

9. German Failure on the Road to a Renewable Future, https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586.html

10. Abschätzung der Klimabilanz Deutschlands für das Jahr 2021, https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/abschaetzung-der-klimabilanz-deutschlands-fuer-das-jahr-2021/

11. Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2021,

https://www.agora-energiewende.de/veroeffentlichungen/die-energiewende-in-deutschland-stand-der-dinge-2021/

12. Greening of the Earth and its drivers, https://www.nature.com/articles/nclimate3004

13. Axel Bojanowsk, Das Ende der Grünen als Naturschutz-Partei, https://www.welt.de/debatte/plus235278802/Ampel-Koalitionsvertrag-Das-Ende-der-Gruenen-als-Naturschutz-Partei.html

14. World’s Dumbest Energy Policy, https://www.wsj.com/articles/worlds-dumbest-energy-policy-11548807424

15. Joachim Weimann, Elektroautos und das Klima: die große Verwirrung, aus Wirtschaftsdienst, 100. Jahrgang, 2020 · Heft 11, S. 890–895

16. Bekannter Umweltschützer gegen Windkraft im Forst: Wald dafür aufzureißen „ist aberwitzig“,

https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/windkraft-experte-ist-nicht-gleich-klima-umweltschutz-bayern-91222261.html

17. Steve Rayner, Uncomfortable knowledge: the social construction of ignorance in science and environmental policy discourses,

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03085147.2011.637335

18. Rupert Pritzl, Mehr Fortschritt wagen-auch in der Klimapolitik? http://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=30262

19. Hermann Lübbe, Politischer Moralismus: Der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft

20. Joachim Weimann, Die irrationalen Kapriolen unserer Klimapolitik,

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus231536115/CO2-Emissionen-Die-irrationalen-Kapriolen-unserer-Klimapolitik.html

21. Axel Bojanowski, Der antiwissenschaftliche Kern der Grünen,

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus232088227/Follow-the-Science-Der-antiwissenschaftliche-Kern-der-Gruenen.html

22. Sandra Kostner, Disziplinieren statt argumentieren: Zur Verhängung und Umsetzung intellektueller Lockdowns,

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/wissenschaftsfreiheit-2021/343224/disziplinieren-statt-argumentieren/

23. Reiner Grundmann, Die Wissenschaften in der Klimadebatte,

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/300420/die-wissenschaften-in-der-klimadebatte-essay/

24. Michael Brüggemann/Sven Engesser, Between Consensus and Denial: Climate Journalists as Interpretive Community, in: Science Communication 4/2014, S. 399–427.

25. Predicting the climatic future is riddled with uncertainty,

https://www.economist.com/science-and-technology/2019/09/21/predicting-the-climatic-future-is-riddled-with-uncertainty

26. Joachim Weimann, Rettet die Energiewende? Warum eigentlich? aus Wirtschaftsdienst, 93. Jahrgang, 2013 · Heft 11, S. 793-795

27. Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas: Von der Eiszeit zur globalen Erwärmung.

28. Michael Esfeld, Pandemischer Szientismus,

https://www.novo-argumente.com/artikel/pandemischer_szientismus

29. Sigmundur Gunnlaugsson, COP26: where democracy goes up in flames,

https://www.spiked-online.com/2021/11/17/cop26-where-democracy-goes-up-in-flames/

本文来自微信公众号:澎湃思想市场(ID:sixiangshichang),作者:慕谐,责编:朱凡