本文原载于《竞争法律与政策评论》(第7卷)(法律出版社2021年版),本文来自微信公众号:Internet Law Review(ID:Internet-law-review),作者:侯利阳 上海交通大学凯原法学院教授,原文标题:《互联网封禁或将成为反垄断监管的重点》,题图来自:视觉中国

3月17日,全国市场监管系统反垄断工作会议给出了市场监管总局2021年反垄断战绩:查处垄断案件176件,罚没金额235.86亿元;审结经营者集中案件727件,附条件批准4件、禁止1件。会议还指出,竞争政策就是发展政策,垄断阻碍经济发展,反垄断促进经济发展。

2021年是互联网反垄断“大年”,互联网“拆墙”运动已让广大用户初步受益,但是大型平台的开放还远不能满足用户需求,其在过去数年积累起来的垄断态势仍未打破。《互联网法律评论》特约专家、上海交通大学凯原法学院侯利阳教授认为,平台封禁行为将成为“二选一”之后被反垄断执法机构重点关注的垄断行为之一。

一、互联网封禁行为的成因

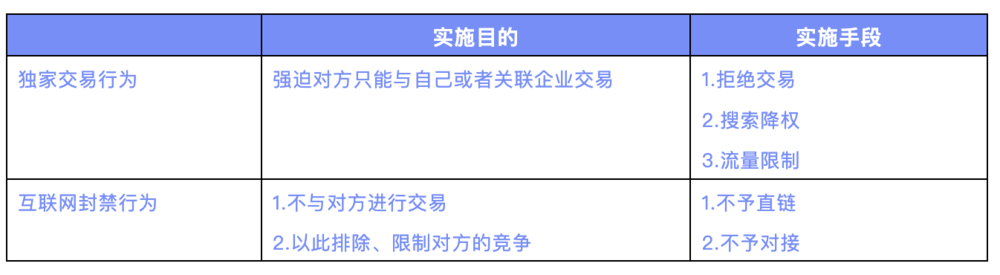

互联网封禁行为,是指互联网平台不允许其他经营者接入其提供的服务的行为。从《反垄断法》的角度进行理解,互联网封禁行为本质上是拒绝交易的行为。但在实践中互联网封禁行为可能会与独家交易行为交叉。

独家交易行为,是指互联网平台要求平台内经营者只能与自己交易而不能与其他互联网平台进行的行为。独家交易行为往往会以拒绝交易作为强迫手段,但其与拒绝交易存在两点区别:第一,独家交易只是以拒绝交易作为手段,其目的不是不交易,而是强迫对方只能与自己交易;第二,独家交易的强迫手段除了拒绝交易之外,还存在搜索降权、流量限制等限制交易方式。

互联网封禁行为的第一重目的是不与对方进行交易,第二重目的是以此排除、限制对方的竞争。

信息互联网已经逐步演变成为注意力经济,也即通过吸引用户注意力获得商业利益的经济模式。注意力使广告的投放范围更广、投放对象更为精确,因此成为广告商争相选择的新型手段。当将获取注意力视为提供互联网服务的主要目的之后,互联网平台之间的竞争就不再是信息的内容或者形式上的竞争,而演变为注意力的竞争。

在这种竞争重塑的过程中,互联网平台争先将自己打造成为包罗万象的互联网服务的集合平台,向所有能够进军的其他领域扩张。我国法院称此为打造“互联网领域的商业生态系统”。

近年来,我国互联网市场已经形成了以头部企业为核心的若干互联网生态系统,俗称腾讯系、阿里系、头条系、百度系等。处于不同生态圈的互联网企业从原先的合作关系逐渐演变为紧张的竞争与限制竞争的关系。互联网封禁行为正是在打造互联网生态系统的市场环境下应运而生的。

互联网封禁行为的直接目的就是拒绝与其他互联网平台的服务进行互联互通,其具体表现形式主要有二:

(1)拒绝在自己提供的服务中提供其他互联网平台外部链接的直接跳转服务(以下简称“不予直链”);

(2)拒绝向其他互联网平台提供自己的API接口(以下简称“不予对接”)。

二、适用“必需设施”的局限

从表面上来看,互联网封禁行为符合《反垄断法》第17条第3项中的拒绝交易行为。很多学者将该条款中的拒绝交易行为与“必需设施”相结合,在此基础上分析该行为是否违反《反垄断法》。“必需设施”是国家市场监督管理总局发布的《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》中提出的概念,国务院反垄断委员会发布的《关于平台经济领域的反垄断指南》对此也有所涉及。

依据我国学者的研究,“必需设施”的满足需要基于如下五个要件:

(1)被拒绝开放的必需设施是否是市场竞争所必需的产品或服务(“必要性”);

(2)被拒绝开放的必需设施是否为具有市场支配地位的经营者所控制;

(3)被拒绝开放的必需设施是否具备被复制的可能性(“不可复制性”);

(4)被拒绝开放的必需设施是否能够被开放(“可开放性”);

(5)经营者拒绝开放必需设施是否存在合理理由。

不过,这些要件的要求非常高,尤其是其中“不可复制性”的要求,我国学者大都认为可能所有的互联网平台都很难满足这种近似于市场唯一性的要求。甚至一些国外学者也认为,即便在在线搜索引擎服务中,市场力量强大如谷歌这样的平台也很难被认定为必需设施。因此,互联网封禁行为较难从必需设施的角度进行处理。

三、歧视性的封禁行为

虽然封禁行为较难从必需设施的角度进行处理,但这并不意味着封禁行为无法被其他垄断行为类型涵盖。

如前所述,平台间的互联互通不仅是互联网的设计理念,而且也会带来更多的用户流量。因此,互联网平台很难做到封禁其他所有的平台,而只提供自己或者与自己有关联关系的平台的服务。换言之,互联网平台无法将自己打造成为一个完全封闭的体系,完全不与其他平台互联互通。

如此,在实施封禁策略的时候,互联网平台的行为表现方式往往是:封禁跟自己具有直接竞争关系的平台的服务,而与其他和自己具有弱竞争关系的平台进行互联互通。

若是无差别性的全部封禁,则只能通过必需设施的路径进行处罚;但若是差别性的封禁,则会涉及《反垄断法》第17条第6项中的差别待遇行为。依据《反垄断法》第17条的语义进行解释,差别待遇行为必须符合如下四个要件:

(1)条件相同的交易相对人;

(2)交易条件的差别待遇;

(3)没有正当理由;

(4)排除、限制竞争效果。

差别待遇的前三个要件往往比较容易分析。首先,虽然互联网行业存在赢者通吃的特征,但我国互联网行业竞争状况发展较好,极少出现某个互联网平台完全垄断的情形。只要存在竞争对手,就很容易发现“条件相同的交易相对人”。

其次,互联网封禁行为的表现手法非常容易辨认。从目前的市场发展来看,主要就是不予直链与不予对接两种行为,因此“交易条件的差别待遇”也比较容易辨认。

第三,对于“没有正当理由”这个要件,由于《电子商务法》对于互联网平台“服务协议”的透明度要求,互联网平台原则上需要对其封禁行为提供明确的合理理由。比如,腾讯就其不予直链的行为就发布了《微信外部链接内容管理规范》,其主要对强行法禁止的内容进行了封禁的限制。不过,此处的合理理由应当不包括以排除、限制竞争为目的的理由。比如,上述规范第16条规定:可以封禁与“与微信或其服务平台相似功能服务类内容”;这应当不足以被视为当然合法的理由。

比较困难的是对第四个要件(排除、限制竞争的效果)的认定。《反垄断法》并非一概性地禁止所有的差别待遇行为,即便实施主体拥有市场支配地位。实际上,绝大多数的差别待遇行为都是合法的,并且也有助于社会福利的提升。《反垄断法》禁止的仅仅是能够产生排除、限制竞争效果的差别待遇。

依据排除、限制竞争目的的不同,差别待遇行为可以分为两类:

第一类行为的目的是排除、限制直接竞争者的竞争。此类行为的主要表现形式是给予新老客户不同的待遇,吸引竞争对手的客户,以产生排除、限制竞争的目的;

第二类行为的目的是排除、限制上下游市场中的竞争。实施此类行为的市场主体为纵向一体化企业,同时活跃在多个相关市场。通过对不同的客户(或者自己的下游分支企业)实施差别待遇,从而扰乱客户所在的相关市场的竞争秩序,最终目的是让自己的分支企业或者与自己有关联关系的客户在下游市场中获得利益。

互联网封禁行为符合第二类差别待遇的行为特征,因此其排除、限制竞争效果的审查重点应当是被封禁的互联网平台与未被封禁的互联网平台之间的竞争。

关于排除、限制竞争效果分析较好的案件是2021年的“食派士滥用市场支配地位案”。在该案中,执法机构认定食派士排除限制竞争效果主要理由为:2017年9月至2018年3月,当事人利用在相关市场的支配地位制定和实施了“独家送餐权计划”,迫使大量餐厅出于维持在食派士平台较大的订单数量和用户数的考虑,从当事人竞争对手平台下架,致使竞争对手订单量骤然下降,平台用户相继流失,销售额大幅下滑,甚至无法继续经营。

通过该段的论述我们可以得知,排除、限制竞争效果的分析大致存在两个步骤:

(1)其他未被封禁的互联网平台必须从行为实施中获益;换言之,其市场份额得到较大的提升。

(2)涉案行为造成被封禁平台经营成本的提升,使之无法与未被封禁的平台在同一水平线上进行竞争,从而被迫处于竞争劣势。

《反垄断法》并非一概性地禁止差别待遇行为,而只是禁止产生排除、限制竞争效果的差别待遇行为。上述的分析要件可以较好地平衡保障实施封禁行为的互联网平台的发展自由与保护被封禁的互联网平台的竞争自由。

最高人民法院在“3Q案”中明示:若实施了垄断行为之后,涉案市场主体的市场份额变化不大甚至呈现大幅度下滑时,则意味着该行为未产生排除、限制竞争效果。

此外,这本质上也意味市场机制已经具有足够的调节功能,执法机构也无须介入。涉案企业实施了歧视性的封禁行为之后获益,并且无其他理由支撑其市场份额提升的结果,则意味着竞争机制被人为地破坏,从而导致被封禁的平台无法形成有效竞争。

四、结论

综上所述,本文认为:互联网封禁行为本质上属于拒绝交易的行为。拒绝交易的行为按其实施力度可以分为拒绝与所有企业进行交易的行为和拒绝与部分企业进行交易的行为。

前者应当遵循必需设施的路径进行解决,但根据我国互联网行业的竞争状况,互联网封禁行为很难从必需设施的角度进行处理;后者可以置于差别待遇的框架进行分析,若被封禁的平台发现竞争对手未被实施封禁的平台所封禁,可以从差别待遇的角度主张自己的权益。

不过,被封禁的平台必须证明在涉案行为发生之后未被封禁的竞争对手从封禁行为中获益,而自己的市场份额逐步下降;并且封禁行为较为显著地提升自己的经营成本,从而难以与其他竞争者在同一水平线上进行竞争。

本文来自微信公众号:Internet Law Review(ID:Internet-law-review),作者:侯利阳 上海交通大学凯原法学院教授