本文来自微信公众号:果壳病人(ID:Health_Guokr),作者:紫衣,编辑:代天医,头图来自:《潜水钟与蝴蝶》剧照

他患病后就像被“锁”在了自己的身体里,意识清醒,却不能说话也不能动,依靠唯一能活动的左眼皮“写”出了一本书:《潜水钟与蝴蝶》。这本书的法文版出版十天后,他与世长辞。十年后,同名电影在法国上映。

除了左眼,他丧失了所有自主活动的能力

1996年1月,法国贝尔克滨海海军医院,119号病房。

躺在病床上的男人挣扎着抬起了眼皮,却又因刺眼的阳光而下意识地闭上了。努力尝试了几次,他的眼前终于出现了模糊的人影。

“他醒了,快去叫医生!”微弱的声音传进了他半聋的耳朵。

“你中风了,昏迷了近3周……现在告诉我你的名字。”

“让-多米尼克·鲍比。”

“别担心,这是个漫长的过程。你的语言功能会恢复的。”

“不好意思你说什么?你听不见我说话吗?天呐我不能说话了!”

……

是的,44岁的让-多米尼克·鲍比(Jean-Dominique Bauby),法国顶级女性时尚杂志《ELLE》的总编辑,中风了。

中风指脑血管意外,是脑血循环障碍导致的突发神经功能缺损的脑部疾病的总称,其中缺血导致的急性脑梗死最为常见。

他想说话,但声带与舌头却失去了控制,无法将大脑中的“想象语言”翻译成声音。然而,他所承受的痛苦远不止于此。

他意识清醒,但四肢全瘫、不能张口、没有表情、不能吞咽、不能转头,甚至呼吸和听力也受到了影响……也就是说,除了左眼可以眨眼以及上下活动外,他丧失了所有自主活动的能力。而左眼,也成了他与世界沟通的唯一途径。

在醒来后不久,他就被医生告知患了“闭锁综合征”。他意识清醒地被“锁”在了自己的内在世界中,正如这种罕见疾病的名称一样。

清醒后,他依靠眨左眼睛来表达自己的意愿:眨一次表示“是”,眨两次表示“否”。同时,因为他的眼睛不能左右活动,所以他只能看见左眼正前方的事物,稍微偏离一点,都会超出他的视野范围。

闭锁综合征,又称闭锁症候群。像鲍比一样,主要由于脑动脉发生梗塞,导致脑桥基底部病变而引起。肿瘤、药物毒性等原因也可引起此病,但很少见。

脑桥是脑干的一部分,脑干则是联系大脑与全身神经的重要“交通”枢纽,众多来自于高位脑神经纤维的信息都通过这里传输到脊髓及头面部,进而控制全身的生命活动。

脑桥上有一个部位,叫脑桥基底部。除了控制眼球及眼睑活动的部分神经之外,所有控制头面部肌肉活动的神经均在此中走行。并且,控制躯体活动的神经也“路过”这里。一旦这里发生严重病变,那些神经的传导被截断后,会带来可怕的后果:从头到脚,除了眼睛,哪里都不能活动。

与此同时,脑干中负责维持我们清醒状态的系统并不通过这里。也就是说,这种疾病的患者可以理解、可以思考,更可以无比清醒地感受着丧失支配身体能力的痛苦。

不仅如此,因为瘫痪与失语,这类患者常被误认为是昏迷,而得不到应有的交流与照顾。鲍比是幸运的,至少在他醒来的那一刻,有人捕捉到了他的意识,没有把他当成躺在床上的“植物人”。

鲍比的身体就像被锁在了沉重的潜水钟里。当病痛不至于压得他透不过气时,他的心灵就穿越空间与时间,如轻盈的蝴蝶一样自由飞翔,飞到爱人的身边,飞到神话中米达斯王国的皇宫,飞到传说中的亚特兰蒂斯古国……

他躺倒在车里,发不出一点声音

时间倒回到3周前。1995年12月8日星期五,这是改变鲍比命运的一天。

像平常的早晨一样,鲍比在女友身边醒来,机械性地做着如今看来不可思议的动作:刮胡子、穿衣服、吃早餐,然后到杂志社处理琐碎又难缠的工作。

结束后,他按照计划,接上住在四十公里外的儿子,去共度周末。他开车载着儿子走在熟悉的小路上,却突然间视线模糊、头脑混沌,额头上淌出了成串的汗水。他变得动作缓慢,想集中精神看清仪表盘上的灯光指示,却无能为力,甚至把对面的一辆车看成了两个。

鲍比用尽全身力气与意志,昏沉地将车停到路边,随即便躺倒下来。身旁的小儿子大惊失色,飞奔去唤来了长辈,将他送往医院。

那里距离医院还有十五公里。司机加足马力,鸣着喇叭,一路超车飞驰。汽车在路上疯狂嘶吼,鲍比也想吼出:“不要开这么快,免得出车祸!”但却发不出一点声音。随着车的抖动,他的头一直在不受控制地晃动。

很快就到了医院,他被四面八方跑来的人架到了轮椅上。走廊顶上的灯光很刺眼,他昏迷前还在想:看来看戏要改到明天了。

可这样的“明天”却再也无法到来了。三周后,鲍比在医院醒来,发现了“被锁在潜水钟里”的自己。

他像一只折翼的小鸟,把巢穴筑在了神经科的死胡同里

大仲马的《基督山伯爵》中,反派检察官维尔福的父亲诺瓦蒂埃·德·维尔福就有着闭锁综合征的典型表现。他严重瘫痪在一把有轮子的椅子上,只能通过眨眼睛来和别人沟通。

鲍比曾经计划写一个现代版的《基督山伯爵》,同样是复仇故事,只不过要把主角换成女性。他已经和出版社签好了合约,却迟迟没有时间去“篡改”大师的作品。

他想,或许文学和神经病理学的神祇是为了惩罚他亵渎经典,才将他变成了故事里这个处境最可怜的角色。

医生说,这本是一种致命的疾病,然而,随着医学的进步,患者的生命得以延长。“这是生命吗?!” 鲍比在心中呐喊。

就像一只折翼的小鸟,他把巢穴筑在了神经科的死胡同里。

医生、实习生、护士、护工、物理治疗师、语音矫正师、心理治疗师、清洁工......不同身份的人在他的病房里进进出出。

护工们吃力地搬动着他,就像歹徒使劲儿把尸体塞进车子的后备箱里一样。而他则像一个只能吓唬麻雀的稻草人一样躺在床上,戴着呼吸机、插着各种管子,被动地接受着一切,几乎没有反应。

护理人员操作着他身上的各种管子:气管套管、胃管、尿管……帮他处理尿便、刮胡子、翻身、拍背、吸痰、按摩……以此来应对长期卧床的人最容易出现的肺部感染、压疮和深静脉血栓等并发症。

医院里,有些人在努力地帮助他与世界重建联系,而大部分人则不过是把他当成众多任务中的一个,甚至无视他的存在,比如在球赛进行得最精彩时关掉电视,比如忘记关门,而让门外的噪音涌进他那听声音会变调的半聋耳朵里。

他痛恨那些扭痛他手臂的人,痛恨整夜把他搁在电视机前的人,有那么几分钟或者几小时,他恨不得杀了他们,但这种怒气最终会被时间冲散。

他也有感受,也需要爱,需要赞赏。为了保持敏锐的心思,避免陷在绝望里失去斗志,他需要维持着一定比例的怒气,不太多,也不太少。慢慢地,他开始习惯他们的态度,并给他们取了好玩的绰号作为消遣。

这句话就像一个判决,将他的人生彻底割裂成了两半

一月底的一个早晨,鲍比被针线叫醒了。医生一边讲述着自己前几天滑雪的美好感受,一边将他的右眼皮缝了起来。

他的右眼睑无法闭合,这会使他的右眼角膜长期暴露在空气中,引起暴露性角膜炎,甚至角膜溃疡,让视力明显下降。

鲍比在心中疯狂哭喊:离我远点!拜托不要这样!求求你别这样对我......但没有人能听到。很快,他的右眼什么都看不到了。

他害怕,要是这个人一冲动把左眼皮也缝起来,那他和外界唯一的联系也要被切断了,就好像黑牢里的透气窗被封死了一样。还好这种情况并没有发生。

病房里,提醒他进食时间到了的闹铃嘎嘎地响了半小时,贴在他眼皮上的胶布被汗水沾湿,失去了黏性,却贴在了睫毛上,使眼睛痒痒得难受。导尿管松脱,他的身上被尿液弄湿了。真是糟糕的一天。

每个礼拜天通常是最恐怖的一天。没有物理治疗师、没有语音矫正师、没有心理医生,如果再没有访客,那么这一天他将非常无聊地躺在床上,让时光流逝得没有一点意义。

病房的门微微开启,横陈在床上的病人,被命运丢弃在了生命的边境,日复一日。

病初,鲍比想,或许两个月后,他仍然可以回到巴黎的花花世界中。然而,在治疗师笑眯眯地对他说“你以后都要坐轮椅啰”。这一瞬间,他忽然惊慌地意识到,一切都已经无法挽回了,就像瞬间垮塌的山谷一样。这句话锋利得让人目眩,就像一个判决,将他的人生彻底割裂成了两半。

这种疾病预后很差,在发病后的前4个月,患者病死率高达90%。损坏的神经就像无法修复的高速通路,再也无法通行,患者的运动功能也几乎无法恢复。

或许可以通过康复锻炼,在“高速通路”旁修建一些小路,让患者恢复一点点肌肉活动能力,比如呼吸、动手指、转头甚至发音,但恢复程度通常非常有限,而且过程会相当的漫长,漫长到很多人等不到这一天的到来。

要是能把口水顺利咽下去,他就是世界上最幸福的人

轮椅行驶在医院的厅廊里,鲍比的头在无力地晃来晃去。展示柜玻璃上,出现了一张男人的脸:嘴巴变形,头发散乱,眼神里充满了恐惧。一只眼睛的眼皮被缝了起来,另一只眼睛则瞪得大大的,凝视着这张“陌生”的脸。

“瘫痪、哑巴、半个聋子……这是谁?”鲍比好久都没有反应过来。忽然,他站了起来,转过身体,呵!原来这苦难是一场梦啊!他依旧还是那个野心勃勃的时尚杂志主编,在红尘中奔波。

十年前,鲍比参与主持日报时,和同事没日没夜地工作,每天早出晚归,超时超量,却有着莫名的快乐。

《ELLE》杂志已经在28个国家和地区发行,这是他的骄傲。杂志社所在的现代化大楼里,熟悉的面孔依旧在工作,大楼附近,他偶尔光临的小餐馆也还在开门迎客。

城市中,穿花布衫的清洁女工、踩滑轮的少年、呼啸而过的公共汽车、说脏话的摩托车骑士、带着一点云絮的蓝天……一切还是原来的样子。除了他。

物是人非。往事如烟雾般散去,一切又回到了原点。出现在展示柜玻璃上的,依旧是那个蜷缩在轮椅上的“稻草人”。巴黎的繁华戛然而止,他并没有站起来,也没有回到过去。原来,以为苦难是一场梦的想法,才是白日梦呵。

过往有太多的幸福瞬间,他深知其终究会消逝,却没有抓住机会。他愧疚于那些没有好好去爱的人、那些没有认真去做的事、那些虚度的光阴……这就像他和朋友得到了赌马的内线消息,却错过了下注,眼睁睁看着窗口在他面前关闭一样。

越来越多的东西化为灰烬。那些在当时看来只是寻常的美好瞬间,却变成了现在无比珍贵的回忆,让他回味无穷。“或许我确实需要一场灾难,来认清我自己。”他想。

要是能把口中的口水顺利咽下去,那么他就是世界上最幸福的人。

用左眼皮点读字母,他“写”出了一本书

“潜水钟”禁锢了他的身躯,却无法禁锢他的灵魂。灵魂如自由飞翔的蝴蝶,穿越了时间与空间,到了童年的美梦里,到了成年的抱负里。

蝴蝶去帮他品尝一根干干的手工腊肠,切一小片含在舌尖,让它慢慢化掉,细细体会它的滋味。蝴蝶又飞到了勒杜克酒店,他和女友如饕餮一般狼吞虎咽,尽情享受珍馐。

他还看到自己戴着头盔,躺在驾驶舱中开着白色赛车在赛道上飞驰;他飞快地骑着自行车,在环法自行车赛中一马当先;他成了有史以来最伟大的导演,拍摄了众多经典电影……

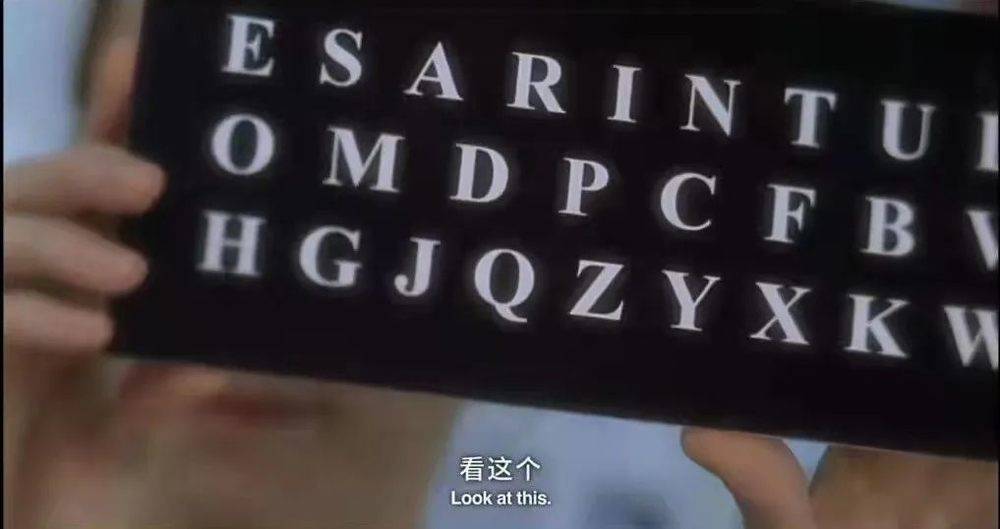

命运为你关上一扇门的时候,必然为你开了一扇窗。而左眼这扇窗,就是鲍比绝望中的一线生机。语音矫正师亨丽特发明了用眨眼睛来点出字母的沟通方式。

E S A R I N T U L O M D P C F B V H G J Q Z Y X K W ,这些字母依照法文中的使用频率来排定先后次序。亨丽特一个个地念出字母,鲍比听到想要的字母,就眨一下眼睛,由亨丽特记录在纸上,就这样慢慢地拼出单词、连成句子。

按照法文中的使用频率排列的字母

鲍比苏醒后,第一个来探望的是他的前妻,他三个孩子的妈妈。而他等待着的女友,却一直没有勇气踏进病房的门槛。来探望他的亲人、朋友几乎都掌握了这一点读方法,并借此与他在“潜水钟”里相会。

有的人因为练习次数多了而非常熟练,甚至不需要动笔来拼凑单词。不过也有耐心不足的朋友,他们会快速丢出字母,随便猜出鲍比想表达的词,得到没头没脑的句子,然后凭借想象,自己问问题,自己回答。

他的床头安装了电话,借助“翻译”,他用无声的语言与那头的人交流。年迈的父亲打来了电话,他想起,最后一次看到父亲,是在他发病的前几天。

那天,他去小公寓陪了93岁的父亲一晚。父亲腿脚不好,下不了楼梯,只能待在三楼的公寓里。他早上泡好茶,帮爸爸刮了胡子,并喷上了他喜欢的香水。他们互相道了再见,想不到却是再也没有见。

父亲在电话那头说:我们同病相怜,我们都有“闭锁综合征”,你被锁在身体里,我被锁在家里。

女友打来电话时会问:亲爱的,你在吗?可有时,他也不太清楚自己在不在。

点读字母的方法被使用熟练后,鲍比又动起了写书的念头,不过这一次,他不再想写“基督山女伯爵”了,而是《潜水钟与蝴蝶》,正如他沉重的身体和自由的灵魂。

1996年7月,与他签约的出版社安排了克劳德·麦迪尔来记录书籍。

克劳德在病床边支起一个塑料桌子,两个月的时间里,每天下午,她都要摊开蓝色大笔记本,用端正的字体耐心地记录下每一个单词。

鲍比则需要每天在克劳德到来之前,准备好当日的题材。他会在脑海中把每个句子斟酌十次,每次删一个字或加一个形容词,然后再把整段的文句全部背下来。

信中最让他感到幸福的,是生活中的简单小事

没有比活着更美好的事,也没有比活着更艰难的事,对鲍比来说更是如此。依靠意志,凭借着一丝为人的尊严,他也要坚强地,为了活着而活下去,忍受生命的责任,忍受现实的幸福和苦难。

一切都在向好的方向发展。每天早上,他会被系在一块垂直的板子上悬吊半小时,进行康复训练。那一天,在例行训练时,一只苍蝇落在了他的鼻头上,他盯着苍蝇,想象着转动头部把它甩掉。突然,想象成真,他做到了!

慢慢地,他的嘴巴可以微微张开,可以牵扯一半的嘴角,露出一半的微笑,来表明心情。生日那一天,通过语音矫正,他甚至可以比较清晰地发出二十六个字母了,这真是最好的生日礼物!

他收到了很多很多朋友的来信。身旁的人摊开信纸,把信放在他的眼前,就像一种静默的仪式。有些信在探讨人生的意义,而最让他感到幸福的,是那些生活中的简单小事,诸如在晨曦中采摘玫瑰,小孩在临睡前哭了这些活生生的景象。

他要将这些信件“一张张连接起来,串成一串,绵延几公里,飘荡在风中,像是显耀友谊的小旗帜,这会赶走那些秃鹫的”。

一切在向好的方向发展,但命运总是起起落落,在最有希望时给予他当头一棒。鲍比肺部感染了,这是长期卧床者最容易发生的并发症之一。

《潜水钟与蝴蝶》出版十天后,他与世长辞了

床边,小钱包的拉链微微敞开着,里面放着一把钥匙、一张地铁车票和一张钞票,这些东西让他沉思。

在宇宙中,是否有一把钥匙可以打开他的潜水钟?有没有一列没有终点的地铁?有没有一种货币可以让他买回自由?应该要去其它的地方找找。他去了,去找找。

1997年3月9日,《潜水钟与蝴蝶》法文版出版十天后,鲍比去世了。

贝尔克海军医院旁的灯塔,守候着海员,也守候着病人——那些搁浅在孤独浅滩上的遇难者。

我们总是这样行色匆匆,无暇顾及身边的美好,任其悄悄溜走。认真活着,感恩平凡,这是那些身在潜水钟里的人怀念、渴望却无法触及的幸福。

注:除注明外,文章图片均来自电影《潜水钟与蝴蝶》,内容参考同名书籍

本文来自微信公众号:果壳病人(ID:Health_Guokr),作者:紫衣,编辑:代天医