为什么谷爱凌热,徐梦桃冷?谷爱凌是个中美混合的故事,徐梦桃是纯粹的中国故事。怎么这两个故事,经济回报会差那么大?

2022年2月8日,谷爱凌完成第三跳后喜极而泣。(图/视觉中国)

文章刊出后,受到不少批评,很多批评来自北大的老同学。比如一位说:按照计划经济时代的规矩,谷爱凌记一等功,徐梦桃记特等功,一锤定音,没有其他话可说。你难道愿意回到那样的时代?

另外一位同学,则分析了谷爱凌的市场价值为什么远远超过徐梦桃,论证定价的合理性……

对于这类批评,我全无异议。市场非常聪明地给两人定价,我从来不想和市场打架。

这又涉及到另外一个老同学的批评:你彻底低估了谷爱凌的母亲、我们的师妹谷燕的“虎妈”教育的功效。

其实,我不相信我怎么低估了谷爱凌所受的教育,虽然这是不是“虎妈“式的教育,因为不知悉具体事实而难以判断。但教育是一个非常重要的话题,也是此文所要讨论的。

如果说谷爱凌所享受的教育具有示范意义的话,徐梦桃所受的教育是否更是如此?她父母在极其贫寒的条件下为她提供训练条件,激励她奋斗。这是否更体现了过去四十年”中国崛起“的时代精神?如今富裕以后,新一代(某种意义上的“富二代”)如果丧失了这种精神,后果是什么?

另一方面,就谷爱凌而言,她的辉煌业绩所提供的丰富教育意义,是否也被中国社会普遍忽视?

我说徐梦桃“身价当超谷爱凌”,意在进行惊世之问,希望大家醒醒。徐梦桃的身价当然不可能超过谷爱凌,十分之一也不会有,甚至百分之一都达不到。这是市场。市场的价格,归根结底是消费者定的,显示的是普遍的社会心态。但是,普遍的社会心态未必一定健康,很可能是病态。

比如,谷爱凌代表中国夺金,激发了强烈的民族自豪感。与此同时,她代言的,又有很多外国奢侈品名牌。这种奇妙的结合,在年轻一代中非常火,也毫不奇怪。在生活中我们随处可见那些怀着满腔爱国热情购买外来奢侈品的年轻人。他们真心地为自己的国家自豪。这种自豪感的一大根基,是他们买得起世界上最贵的东西!这让我想起老舍的《茶馆》里一位瘾君子洋洋自得的台词:“大英帝国的烟,日本的白面儿,两大强国伺候我一个人,这点福气还小吗?”

我们这代当长辈的,也并非没有责任。记得十几年前我回国时,在波士顿机场,一位同机的中国大妈向我借手机用。我眼睁睁看着她身上交叉背着三四个名包包,上面的商品标签都没有摘。

等和国内后辈亲友一谈,发现我们这些在外面过了二三十年的人,对名牌的了解,可谓是“乃不知有汉,何论魏晋”的程度。

国内对外国名牌的狂热,乃至围绕着名牌形成了一种消费者之间的鄙视链,挑战着我的理解力。甚至中国留学生,在美国校园一下子就和同肤色的亚裔被区别开来,然后被大家敬而远之,使他们更难以融入。其中一大区分标志,就是中国学生都是一身上下的名牌。

记得两年前,女儿还在读NYU的时候,我们心疼她冬天走来走去太冷,要给她买件加拿大鹅,被她谢绝。后来被告知的理由,不仅仅是那牌子太贵,而且一穿上就会被误以为是中国留学生。

可见,众多中国留学生,宁愿放弃融入美国社会的经验,也要穿名牌。家长为了留美烧的钱,是否有些委屈?

在这种氛围中,谷爱凌代言外国奢侈品,当然有着雄厚的市场基础。她两亿身价中,大概有一半是凭这种爱国和爱奢所结合的消费者情绪所支持吧。

与此相对的是徐梦桃,小地方来的底层人士,朴实无华,谁都不会多看她一眼。奥运金牌的荣光,大概几个星期就被公众所遗忘。拿她代言,确实可能颗粒无收。

但是,她的故事,是不是一个经典的中国故事?小民百姓含辛茹苦地奋斗,使“中国制造”打遍天下。美国的《时代》周刊,有一年差点把中国工人作为年度人物上封面。

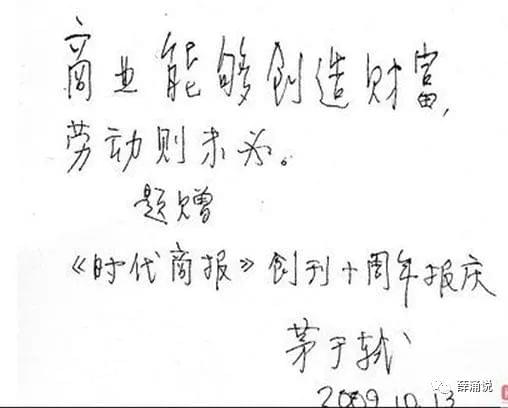

与此同时,在中国主张市场经济改革的经济学家,则大言不惭地说;“财富是企业家创造的,工人农民都不算数“。

就是在最近,来自河北土地方的高中生张锡锋说了一句”我这个乡下的土猪,就要拱城里的白菜“,一下子刺激了北上广深等大城市家长们的神经。”内卷“、”功利“、”小镇做题家“、”向上爬的于连“…… 骂声一片。

一句话,严重鄙视!

佛北上广深的家长们从来不”内卷“,一点不功利、也不会赶着孩子们刷题。再看国内的玩具市场,动不动就是一色洋娃娃,中国孩子的形象卖不出去。

▲2009年,《时代》周刊,把中国工人作为年度封面人物的候选,称正是这些背井离乡的劳动者,改变了中国。但是,就在同一年,他们的劳动,在国内受到经济学家们的诋毁。

以我个人的孤陋寡闻来推想,如果在日本那么一个社会,徐梦桃这种奥运冠军,市值恐怕会高很多,虽然日本比起中国来更西化,而且相当崇洋。

首先,到日本超市一看就明白,“国产”往往意味着昂贵。2000年作为穷学生全家居住在日本时,我曾向朋友吐槽:在超市里唯一买得起的,就是美国进口的牛肉。第二,日本虽然远比中国富裕,但从底层克勤克俭地奋斗,依然属于主流价值,社会不断寻找能够体现这种价值的“代言人”。

中国正在由俭入奢,社会风气就已经牛得懒得再看徐梦桃们一眼了。她体现的那种奋斗的价值,也就不再被珍惜。

我们在教学实践中频频碰到这样的现象:很多高中生,把留学视为自己的天然权利,哪怕托福考不过80分。

有的甚至认为,自己没有“起飞”,就是因为没有留学的经验。当然,更有那种为每月高昂的海外生活费、为买车和父母吵架、撕破脸的。

在未富先奢和高昂的民族主义情绪并行的时代,徐梦桃至少无法为崇奢崇洋的社会心理代言。哪怕中国社会依然有大量如她那样从底层奋斗的年轻人,可惜这些人还没有足够的消费能力,没有商家想着怎么去表达他们的心声。

我不想责怪市场。但是,我们的社会,难道应该忘记这些人吗?难道社会的未来,不是寄托在这些人的奋斗之上吗?

所有这些,都不是用来贬低谷爱凌。恰恰相反,谷爱凌所提供的教育典范,也同样被忽视。

记得谷爱凌在夺得首金后讲起妈妈对自己的教育,其中一句话让我很难忘记。她说,妈妈一直鼓励我尝试新东西,并且强调,尝试新东西的最坏结果,就是你不喜欢。

那么,就去尝试另一个新东西。谷爱凌在获胜后的“人生顶峰”念念不忘妈妈的这句话,可见是多么刻骨铭心。她在《纽约时报》也撰文,讲她为什么喜欢冒险。

很多人指责:谷爱凌是来自一个超级优裕的背景,非普通人所能及。这大概不假。问题是,她生于这么优裕甚至“特权”的环境,并非她自己的错。关键在于,她利用这一系列有利条件干什么。她可以选择躺平、守成、或者随大流,因为已经有的都实在太好了,没有必要去改变。

但她则有一种上升的渴望。这种野心,据说来自妈妈谷燕,或用她的话说,也是来自姥姥。但谷燕恰恰是比我小两班的北大师妹,同代人。我们那个时代的精神,从来都是不安于现在,未来必须更好,并要为之奋斗、冒险。

最近几年在国内接触了不少高中生和他们的家庭,很多都是来自优裕甚至“特权”的家庭。但他们的精神气质,则与谷爱凌形成鲜明的对照。有些人,处在有家族企业可继承的位置上,并且从品格到学业都相当出众。

但是,他们往往缺乏出去闯荡的欲望,觉得国内一切已经够好了,甚至看不到留学可能带来的自我提升。

换句话说,他们在各个方面都中规中矩,让人无话可说。但是,他们就是缺乏谷爱凌那种不安于现状的“上升渴望”。

我所担心的是,中国大部分无法分享谷爱凌式背景的普通人,丧失了徐梦桃那种从底层奋斗的精神,而少数象谷爱凌那种有着得天独厚的条件和天赋的精英,又丧失了谷爱凌式的野心和自我突破的欲求。真若如此,我们会不会培养永远呆在自己舒适域中的一代?