复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授

伊恩是一个少言寡语、个头不高的英国人,在英国西南部德文郡的乡下经营着一家不大的养鸡场。就像遍布德文郡的众多小农场一样,他的养鸡场距离城镇中心有些距离,更不通公交车。因此,从最近的小镇要前往也只能开车。虽然距离并不很远,但车程大约要20多分钟。这是因为通往养鸡场的乡村道路泥泞狭小,仅有一个普通家用车身宽。村道上车速缓慢,遇到相向而行的车辆错车时,只能停车避让,甚至后退让行。

伊恩的养鸡场平常有10来个帮工,遇到鸡出栏的时节,还会雇佣一些临时工,帮忙屠宰。每当聊起那些工作了十来年的老员工时,伊恩总是赞不绝口。“有一天,他就出现在我门前,说不了几句英语,就问我有没有什么活能给他干,”伊恩有一次跟我聊起一名给他工作的波兰人的故事,“他看上去像是从什么地方流浪过来的。我借给了他一辆拖车,他在车里住下来,就这么在养鸡场里干了十多年。”

“养鸡场不是什么体面活,”伊恩经常跟我这么说,“不是谁都乐意干打扫鸡舍、喂鸡的活的。”因此,除了伊恩一家外,几乎所有在伊恩养鸡场工作的人都来自东欧,其中许多是波兰人。用伊恩的话来说,他们“不像英国人那样,需要用最新的苹果手机,坐在用分期付款买来的大沙发上,看着大电视”。能干、话少、稳定、要求低是伊恩对他东欧劳工们的评价。

从各方面来讲,伊恩是一个善良的雇主。但是,这并不意味着养鸡场的雇佣关系就只是温情脉脉的田园风光。伊恩曾经跟我提到,一个在他农场工作了多年的波兰老员工,多年未回过家。有一年,那个波兰员工远在家乡的女儿高中毕业,他希望能请假回国参加女儿的毕业典礼。然而,时间不巧正赶上农场的旺季。“那些鸡可不会自己喂自己,”伊恩说道,“我只能拒绝了他的请假申请。等到来年不忙的时候,再给他假期,聊做补偿。”

作为一个家庭小养殖场,伊恩最大的顾虑是劳动力匮乏。据他说,把一个生手训练成熟练工差不多要一年,因此他希望通过相对较高的薪金,来尽可能地留住工人。每年重大节日,伊恩还会请他养鸡场的所有工人来他家里吃饭,吃的是他妻子煮的墨西哥肉酱配米饭。

在这个行当里,工人流动是常态。像那个住在伊恩拖车里的波兰人那样,一呆就是十多年,无牵无挂的长工反倒是极为少见。往年,伊恩也总能在旺季雇到临时劳力。然而,从2021年开始,原本充盈的劳动力池子似乎一夜间蒸发殆尽。除了在新闻上常听到的长途货运司机、屠宰场工人短缺之外,处在供应链更底部的行业也同样面临着用工荒,影响着诸如伊恩这样的身处乡间的小农场主、小业主们。

2020年1月31日英国脱欧当晚,一名女孩挥舞英国国旗。新华社记者 韩岩 摄

英国与欧盟的贸易协定于2020年12月24日签署,并在2021年4月正式生效。英国政府容许在英欧盟国家公民申请英国公民身份的“欧盟定居计划”(EU settlement scheme)的正式截止日期则是2021年6月30日。

自2016年起,关于退欧的信息充斥了英国所有的公共讨论,同时也直接导致戴维·卡梅伦和特丽莎·梅两任保守党政府下台。2019年7月,以“完成退欧”为唯一使命的鲍里斯·约翰逊继任首相。在半年中,通过改组内阁、清党、提前举行大选、重组议会等强力手段,最终迫使议会通过了先前不断搁浅的退欧协议。

2020年1月31日,英国正式退欧。同日,英国出现了第一名正式确诊的新冠病人。

伊恩并不清楚,到底是新冠疫情还是退欧影响了他的养鸡场。“我现在连5个人都招不到,”伊恩跟我抱怨说。他把退欧和新冠疫情的重叠称为“完美风暴”。的确,从2020年1月31日正式退欧开始,英国媒体上先前关于退欧的一切热情几乎瞬间消失。新冠疫情带来的恐慌感迅速替代了退欧恐慌,成为英国公共舆论中新的核心——甚至是唯一——议题。政治围绕着无数新闻画面、专家意见、听众来电、议会辩论、新闻发布会、社论、分析等展开,仿佛成为了信息的寄生物,通过“恐慌”与人们的日常生活维系着微弱且悲观的联系。

与我的大学同事们不同,伊恩对有关退欧和新冠的话题提不起什么兴趣。每当提到这些主题时,他至多尴尬地笑笑,或是说一句:“还能怎么办呢?”他说这话时的口吻,同大卫一模一样。

满头金发的帅小伙大卫是一名高尔夫球教练,今年才20出头,也是土生土长的德文郡人。2019年,在退欧形势颇不明朗时,大卫像许多当时在欧盟工作的英国人一样,搬回了英国。大卫的梦想是成为一名职业高尔夫球运动员。自成年以来,大卫便一直住在西班牙,通过参加巡回赛,以及教人打球为生。与电视上那些全球流动参加大师赛的职业球手不同,更多像大卫这样的球手需要依靠小型比赛、高尔夫球俱乐部,以及高尔夫球具产业维持基本生活。

回到英国之后,大卫在离家不远的一家高尔夫球俱乐部找到了一份高尔夫陪练的职业。这家俱乐部在当地颇受欢迎,会籍年费是两千多英镑,相比当地其他球场几百英镑的会费而言,这家俱乐部明显更加“高端”,聚集了不少当地中老年中高收入人群。由于俱乐部太受欢迎,等待入会的时间据说已经长达两年。在这个常住人口仅10万余人的小城,这种情形实属罕见。

虽然是俱乐部的陪练,大卫却并不算是俱乐部的雇员。俱乐部仅仅提供了一个平台,大卫则是以“自雇”的形式,作为个体户,在俱乐部的场地上通过教人打球赚取报酬。按照内容与人数不同,大卫一节高尔夫球课从每小时25英镑到60英镑不等。教球收入全归自己,作为条件,大卫需要每周花一定时间给俱乐部内的高尔夫用具店打杂看店。

不巧的是,大卫刚一回英国便遇上了新冠疫情。由于几次封城,大卫所在的高尔夫球俱乐部前前后后关闭了近一年。同时,因为大卫刚刚开始回国工作,纳税记录不足,不符合领取政府新冠救助金的条件。在新冠2年疫情期间,大卫很长一段时间处于没有收入的状态。所幸他跟当警察的女友在俱乐部附近有一所小房子,因此生活并未受到太大冲击。

但为了弥补亏空,在每次解封期间,他便尽可能地多安排课程,一周无休。但2021年夏末,就在俱乐部旺季时,大卫不幸感染新冠,需要隔离10天。2021年底,由于奥密克戎的影响,俱乐部的固定客源也少了不少。这些也都让大卫对自己的收入感到不安。

大卫的父亲是一名建筑工。这个行业疫情期间发展不错,据说由于居家办公影响,一些人开始希望能有更大的居住空间。除了置换之外,另一个更常见的办法是对现有房屋进行扩建。目前,在大卫所在的小城,基本所有承接房屋维修、扩建工作的包工队,工期都已经排到了2年之后。

在英国,建筑行业子承父业的情形并不少见,大卫在上中学时,也在休假时去他父亲的工地搬过砖,挣零花钱。我问大卫,为什么不从事他父亲的行业,他不假思索地说:“太累了。”

英国脱欧后,对建筑行业带来巨大影响(视频截图)

在疫情之前,截至2019年,建筑业为英国经济贡献了1170亿英镑,占2018-19年度GDP总量的6%。这个行业共提供了240万个工作岗位,共占英国总工作岗位的7%。在这些从事建筑业的人中,21.5万为非英国人,其中有16.5万人来自欧盟。在伦敦,外国人占比则更高,有35%的建筑业劳动力来自国外,其中27%来自有自由移动权力的欧盟国家。

自2004年5月1日A10国家(包括:捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克)正式加入欧盟起,英国的建筑业便迎来了大量来自东欧国家的劳工。其中,波兰移民更占绝对多数。截至2019年,在英国境内的波兰移民总数粗略统计约为90万人,占所有东欧移民数量第一位,高出第二位罗马尼亚移民一倍。

此外,以我在西南部小城的生活经历来说,许多东欧移民还从事房屋小修小补、刷漆、搬运等报酬不高,且没有行业工会保护、无准入门槛的行当。

移民问题始终是英国退欧争论的核心之一。2016年主张退欧的政客们最具煽动性的口号是“夺回控制权”(take back control)。这句口号向民众灌输了这样一个观念,即退出欧盟就是为了“夺回对我们边境、货币和法律的控制权,以求保护我们的经济、安全与国家”。这句话委婉地将“主权”这个似乎早已被欧洲抛弃的概念重新带回到政治与公众讨论中。

对于不少后来主政的保守党退欧派而言,退欧之后的英国主权问题,就像鲍里斯2016年12月2日在查塔姆研究所(Chatham House)的演讲中描绘的那样,一方面意味着“夺回国内民主机构的控制权”;另一方面,则应当在国际事务中更积极地扮演“主角”。

前者,在退欧公投前的舆论战中被具体化为控制移民,夺回以立法权为主的“议会主权”(parliamentary sovereignty),以及结束紧缩,将欧盟会费转投到包括国家医疗保险(NHS)在内的公共开支上。而这次演讲,则在外交问题上,向美国盟友与国内政治保守派精英们,传递了继续盎格鲁-美利坚霸权联盟的关键信号,而这也是右翼保守主义者心中“主权”概念的另一层重要内涵。

“目前,民主在全球正在不断撤退!”鲍里斯在演讲中明确表达了这种霸权地位正在遭到挑战的危机意识。他回顾了从19世纪以来英国军事干涉主义对创造国际“和平秩序”,保障英国“国家安全”、维护“经济发展”的重要性。他强调,“安全”是海外投资与经济增长的“基石”。

在这份霸权主义自白书中,鲍里斯用“全球不列颠”(global Britain)总结了这种建立在干涉主义基础上的帝国主义主权观。这种对内强主权,对外干涉主义的结合,是19世纪英美自由主义者的帝国理想。很显然,来自自由主义右翼的国家与帝国主义无法分割。帝国是这种英美自由干涉主义国家理性的自然延伸。也恰是这种以干涉主义与霸权为基础的主权观,使得今天的右翼退欧主张,与19世纪以来的英国自由帝国主义产生了最根本的共鸣。

结合“全球不列颠”的自由帝国主义世界秩序观,我们可以发现,右翼退欧派宣传材料所宣称的“夺回控制权”,更像是在同作为另一个霸权帝国的欧盟对抗。从地缘上,右翼退欧派的主权认识可以从内向外分为三层。首先以英格兰为中心,延伸至整个“联合王国”(Union)的领土主权;在包括欧洲在内的“民主世界”中,主权则可以表现为多元竞争与合作的结果;而在此之外,主权则变成了干涉主义实践的赘生物,且时常被“国家利益”替换。

“全球不列颠”既可以作为欧盟邪恶帝国的拦阻者,又能够在西方之外的地缘与经济斗争中与欧盟合作,共同作为整体的“西方”,在全球实践其干涉主义,保证霸权地位。

然而,对许多坚定支持留欧的英国知识分子而言,欧盟更像是一个自由欧洲的理想乌托邦,而非另一种霸权。因而,退欧后的英国,在他们的想象中,也必然将成为一个堕落的失乐园。这种对欧盟理想化的认识,掩盖了欧盟本质上同样也是新自由主义霸权者的基本事实。

以退欧讨论中最受大众关切的移民问题来说,当2004年欧盟正式大规模东扩之后,英国在第一时间便宣布接纳东欧劳工自由流动至英国。而除了瑞典与爱尔兰之外,当时欧盟其他国家均在此问题上采取了保守的态度。

对英国而言,来自东、中欧的廉价劳动力迅速补充了当时的劳动力市场,不但使资本压低劳动力成本成为可能,也为诸如伊恩这样的在新自由主义跨国大市场压力下,难于生存的地方小农场主、小业主们,注入了一剂生长激素。诸如大卫这样的英国蓝领工人子弟,则可以从肮脏、偏远、报酬微薄或是无意义的“无技术劳动”中脱离出来,从事一些更令他们觉得舒适的行业。

尽管幸运的东欧劳工们,可以从像伊恩那样善良的雇主手中获得较好的报酬,以及相对舒适稳定的居住环境。更多的人,则被迫背井离乡,或从事重复、辛苦的体力劳动;或在城市中,作为外卖员、共享出租车司机、杂工、仓库搬运工,悄无声息地填补着服务行业的空隙,用极低廉的报酬,支撑着另一群人城市生活的便利。

对这部分人而言,欧盟的劳工与人权保护法,以及英国的行业工会,都像是漂亮的空文,全然无法帮助这些无声息的移民劳工,抵抗市场给他们个体生命带来的巨大冲击。丢失了国家之后,他们是全球化市场上的无根之萍。

欧盟东扩并非是东欧人口外流的开端。20世纪末华约的衰落以及苏联的崩溃,才是今天我们这个故事的历史起点。随着1992年《马斯特里赫特条约》正式签订,宣告了今天“欧洲联盟”的诞生起,这个北约国家之间的政治与经济、市场联盟便是一个面向俄罗斯的地缘政治计划。

2004年欧盟的东扩,通过将原华约集团中的中东欧国家拉入到以自由市场霸权为原则的欧洲共同市场的方法,进一步切开了中东欧国家的动脉血管。用沃尔夫冈·斯特雷克(Wolfgang Streeck )的话来说,欧盟就像是一个早应当被打破的“自由主义帝国”(liberal empire)。恰是这个自由主义帝国,在21世纪初期,用来自中东欧国家的鲜血,滋养了自由帝国的中心,并将中东欧重新变成了欧洲内部的边缘。

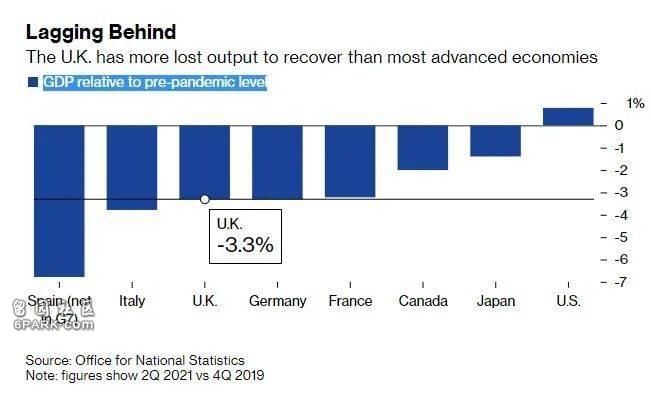

与世界上一些主要的经济体相比,英国的经济复苏正处于落后位置

实际上,对英国而言,欧盟东扩大大帮助了英国21世纪初期自由主义的国家计划。自1980年代撒切尔政府大刀阔斧地推动小政府、大市场的新自由主义改革后,英国便迅速走上了去工业化、去国有化的道路。短期内,这种改革快速地为英国宏观经济带来了漂亮的数据。但是,很快1989年至1992年间,英国进入了严重的衰退期。由此带来的是高达150万的失业率、房产市场崩盘等严重危机。

通过推出欧洲汇率机制,与宣布英镑贬值等从欧盟手中“夺回控制权”的货币政策,英国得以摆脱这场危机,重新开始进入经济增长。地产、金融等则为这次增长贡献了巨大力量。2004年,当时的财长戈登·布朗(Gordon Brown)骄傲地宣布,从1997年起,英国经济经历了“200年来最长的增长期”。当时英国的高就业率几乎不成比例地集中在高速发展的国际金融服务业。与之相比,虽然低收入服务业也同样贡献了大量的岗位,但与之相对应的国内市场增长却日趋缓慢。新自由主义改革,让英国成为了全球金融资本的乐园。

但是,就像19世纪殖民者西塞尔·罗德斯(Cecil Rhodes)曾感慨的那样,如果不能让食不果腹、衣不蔽体的东伦敦工人们分享到帝国的利益,那么他们终将让这个自由主义帝国土崩瓦解。21世纪“成功”转型为服务型经济的英国,无法再像19世纪那样,通过一个全球帝国来为本土的劳动者输血。来自东欧的短暂甜头,更无法像19世纪的非洲、亚洲那样,为帝国提供近一个世纪的繁荣。

很快,随着2008年经济危机的到来,英国的GDP增长率从2007年2.4%陡然下跌到2009年的-4.1%,超过了1974年能源危机时的最低点-2.5%。此时,为跨国金融大资本服务的英国政府毫不犹豫地主动选择了削减公共支出的紧缩政策。

然而,在2016年退欧的宣传战中,右翼退欧派却将连续近10年的紧缩政策归咎为欧盟的政策压榨。这显然与事实相差甚远。自2010年到2019年,在社会福利、住房保障、社会服务等方面的支出缩减了近300亿英镑。文化教育与国民医疗保险方面,虽然没有面临直接的财政削减,但是随着连年的通货膨胀,人口自然增长与老化,设施的老化与折旧,这些领域停滞十年的预算额度早已无法承担今天高昂的成本,变得不堪重负。在伊恩口中那场由退欧和新冠共同造成的“完美风暴”,早在他出生之前的撒切尔时代便已经开始酝酿。而酝酿今天这场风暴的撒切尔改革,也只是帝国主义危机轮回中的短暂瞬间。

时至今日,英国早已从二战后的福利国家,基本转回到了罗德斯眼中那个令人担忧的跛脚帝国,而退欧则不过是自由帝国主义危机循环的必然结果。与19世纪下半叶相比,今天的英国早已没有了庞大的世界帝国可供它吸取资源。那个鲍里斯口中的“全球不列颠”,无非只是自由干涉主义的帝国旧梦罢了。

当然,就像佩里·安德森(Perry Anderson)在2021年初退欧协议签订一周年之际,对欧洲联盟理想与实践做出的历史性反思中所说,在多边主义平等理想与干涉主义霸权现实的撕扯下,欧洲联盟的未来也越发显得模糊不清。这就如同“全球不列颠”所必然面临的内在矛盾一样。西方对未来的想象被紧紧囚禁在他们的过去。对于伊恩与大卫那样的普通人来说,生活则仍还得继续。退欧与否,政治距离他们越来越远,这便是历史终结处的悲剧。