本文来自微信公众号:方志遗产研学(ID:findingheritage),文章首发时间:2021年4月2日,作者:郭净,原文标题:《郭净 | 去远方:自己的地图》,头图来自:郭净

一

没有自己的地图,你只能在别人的土地上旅行

摄影_此里卓玛

让我来说一件有趣的事。

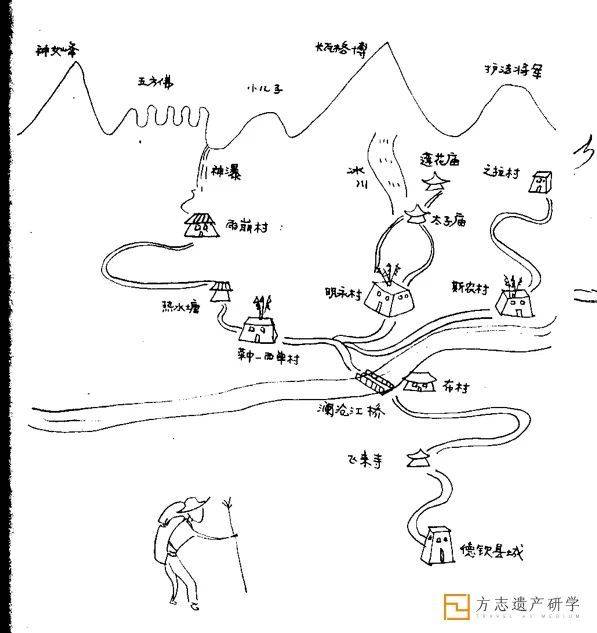

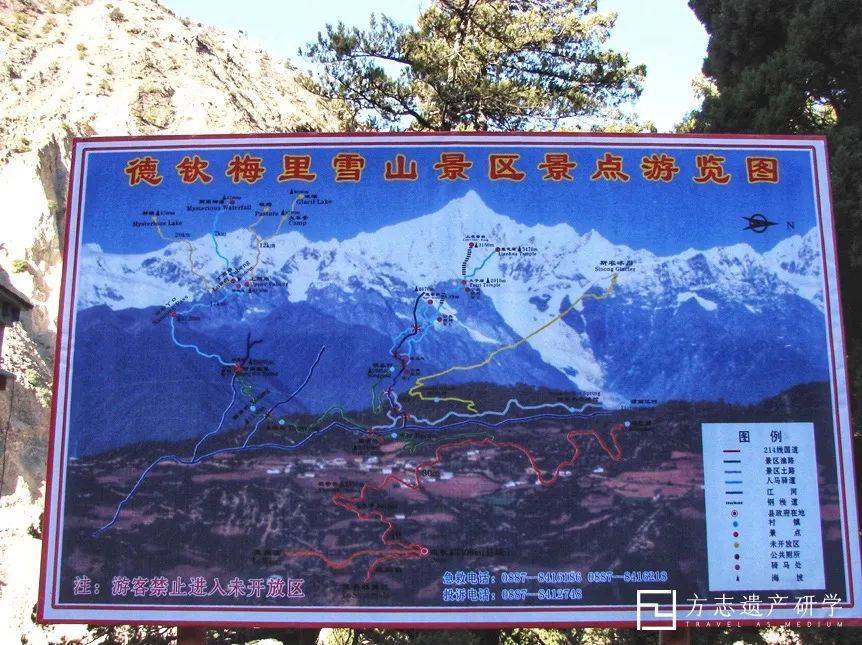

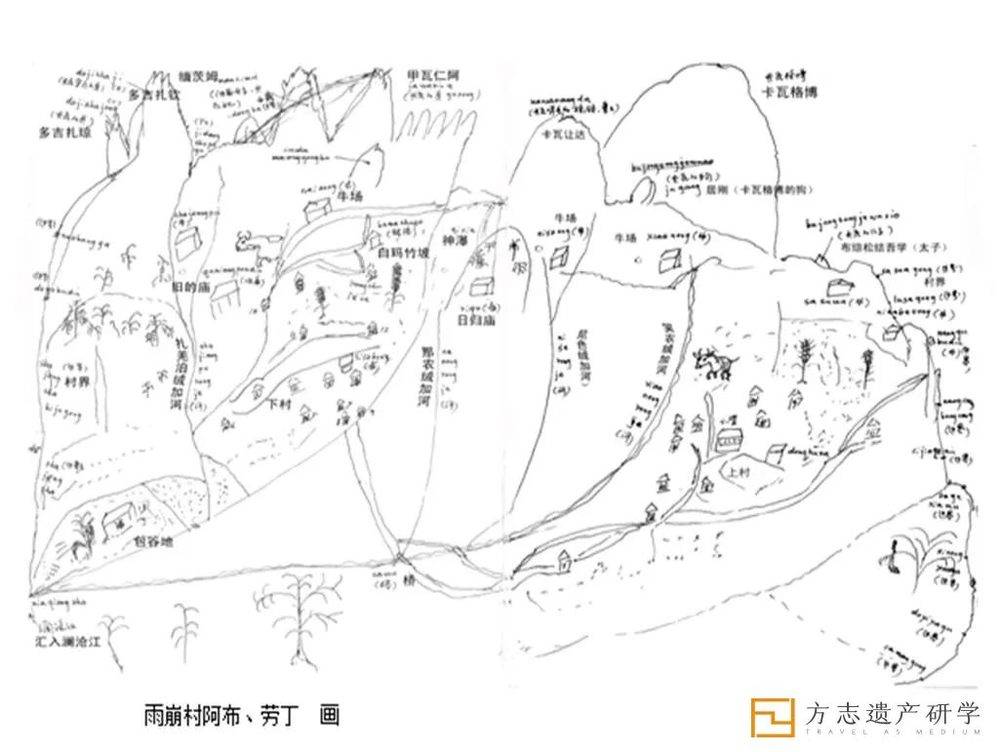

那几年我在卡瓦格博(外人叫梅里雪山)地区做调查,有一次住在冰川脚下的明永村。旅游发达起来,村里一个退伍的藏族小伙子准备开家“穷来客栈”,请我写个招牌。写起兴趣,我又自告奋勇要为他画幅神山导游图。在村长大扎西的指导下,凭这些年在这一带转悠的经验,一个小时左右就把地图画好了。之后我回了昆明。

几个月后再到德钦,见宾馆餐馆到处挂着卡瓦格博旅游路线图,大同小异,怎么看怎么像留在穷来客栈的那张作品。因为当时和大扎西讨论到各景点的路程,都是按步行的时间估算的,后来发现与实际里程有误。这些复制品却不加考证,全盘照抄,被我看出破绽。在县城街上探察不久,果然发现那张原作堂而皇之地挂在一家装潢店墙上,说是从明永借来的。

我没有打版权官司,反而任它流传。按照某个有名的理论,一种微小的搅动,会引发巨大的结果。可以预料,这张有趣的地图会被游客、饭店甚至有关部门copy(本单位的同事去那里考察,拍了它的照片拿给我看,以为是村民的民间创作),小则影响人们对一座山的认识,大则影响一个地区的旅游进程,乃至影响“香格里拉”这个流传世界的概念,影响……欧!别在这里灌水,要不把你踢出去!

就像大多数仿作一样,卡瓦格博导游图的copy们都漏了一个细节:左下角一个背背包的小人。不好意思,他就是在下本人。仿制事件发生以后,所有的仿制品都汇入了公共意识的主流。只有原作(以及本人笔记本上的草图)保留了这个小小的形象,因此得以区别于车站和书店出售的政区图、等高线图、交通图、旅游图、GIS地图、卫星地图等等,而依然属于一个孤独的旅行者。它展示了我在卡瓦格博走过的每个地点和路线,为我划出一条个人地理空间的边界。

它是属于一个人的地图。

对地图的兴趣开始于好多年以前。我上的是师范大学的史地系(就是历史地理系),记得曾买到一本外国出的《钱伯斯世界历史地图》,彩色印刷。从上面可以找到亚历山大东征的路线,欧洲从中世纪到近代版图的变化,日本幕府时期各诸侯的对抗与联盟。

我对这种把历史知识空间化的方式非常着迷,便根据上课的进度,将相关的地图一幅一幅copy到大笔记本上。甚至自制了一套云南历史政区演变图。那时不时兴转系,所以我没有当成地理学家。

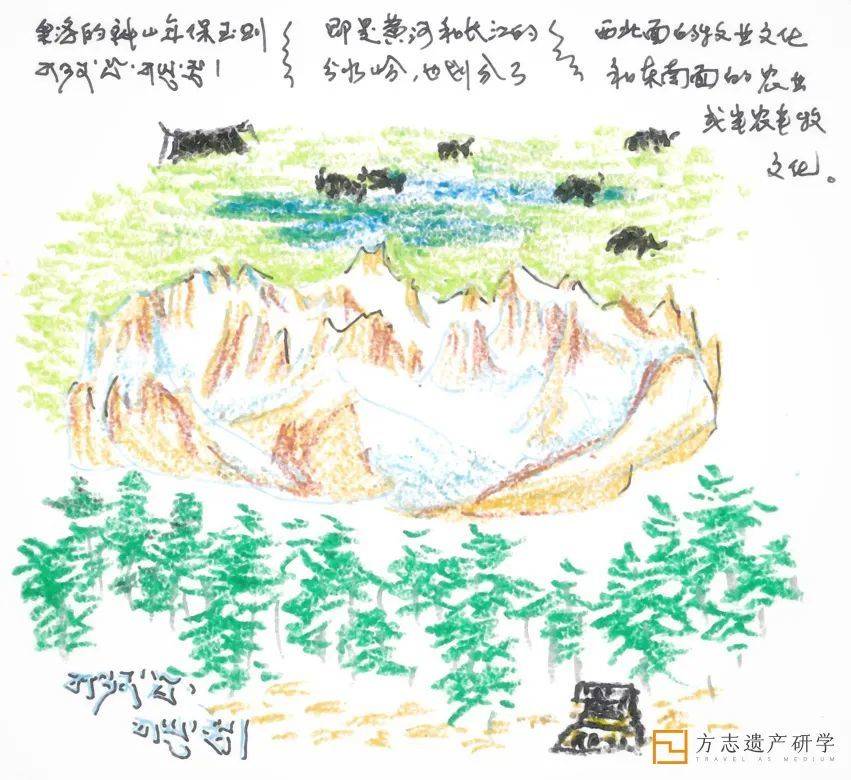

然而,空间认知的本能潜藏在每个人的身体中。即使没有学过绘图,我们也在运用自己的行为,在城市的街道网络里勾画个人生活的轨迹。法国的结构人类学家列维·斯特劳斯写过一本有名气的书,叫《野性思维》。其中,他用大量的调查资料论证一个观点:各个地区的民族都有自成体系的空间认知模式,他们借助的并非抽象的现代地理概念,而是每个人在他熟悉的环境里走路、采集、追捕猎物的具体经验。

我们以为地图只是为公众制作,被公众享用的,可它也出现在你我的脚下。有位加拿大(还是其他国家?)的男子,每年外出旅行,要走遍加拿大进而走遍世界,只为了听鸟的叫声。每听过一种鸟鸣,他就在地图上作一个记号。很多年下来,他画了一幅“听鸟地图”。

我想在满世界的旅游者当中,会有那么一些人,他们能够跨出吵吵闹闹的大众旅行广告,在广袤的大地上找到自己的兴趣点,如鸟叫之类,那种声音大概就属于电影电视剧说的“心灵的呼唤”。从书上,从电视屏幕上,如今从新潮的英特网上都能找到甚至下载鸟儿或者其他什么怪物的呼唤,不过镜子里的回音很难填饱我的好奇。

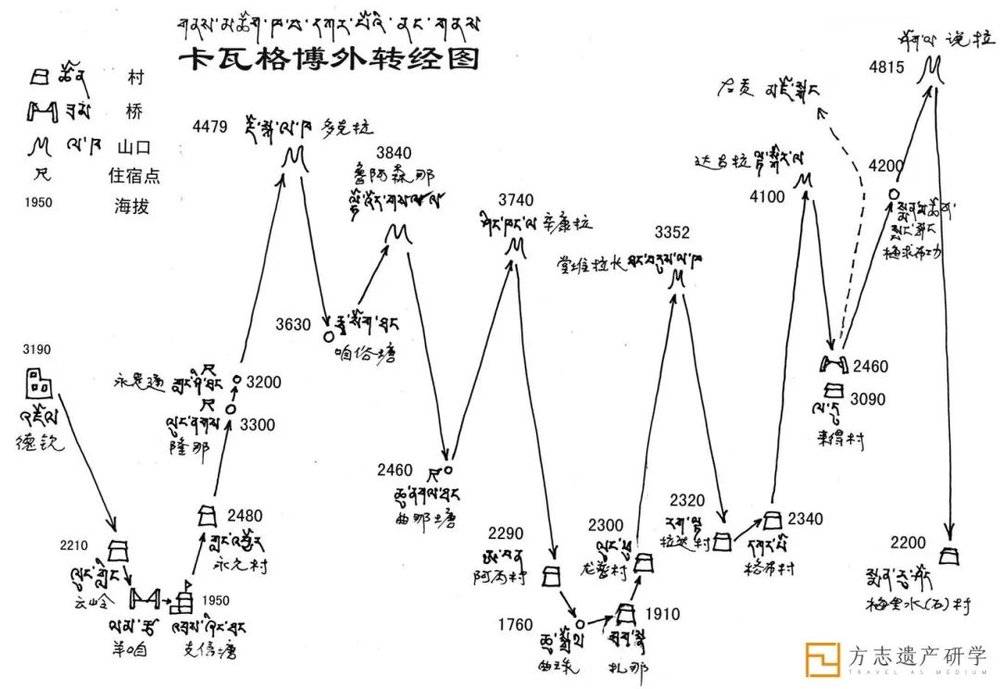

从藏族的朝圣我得到一个启发:一个单独的人其实需要两个空间,一个空间涉及阅读和思考,一个空间涉及身体力行的运动。天马行空的幻想给了我们一张心灵地图,但它需要另一张双脚走出来的地图作为投影,才会显得真实可信。

二

我往高高的雪山上走,只为了在山间的神湖与你相遇

——德钦藏族民歌

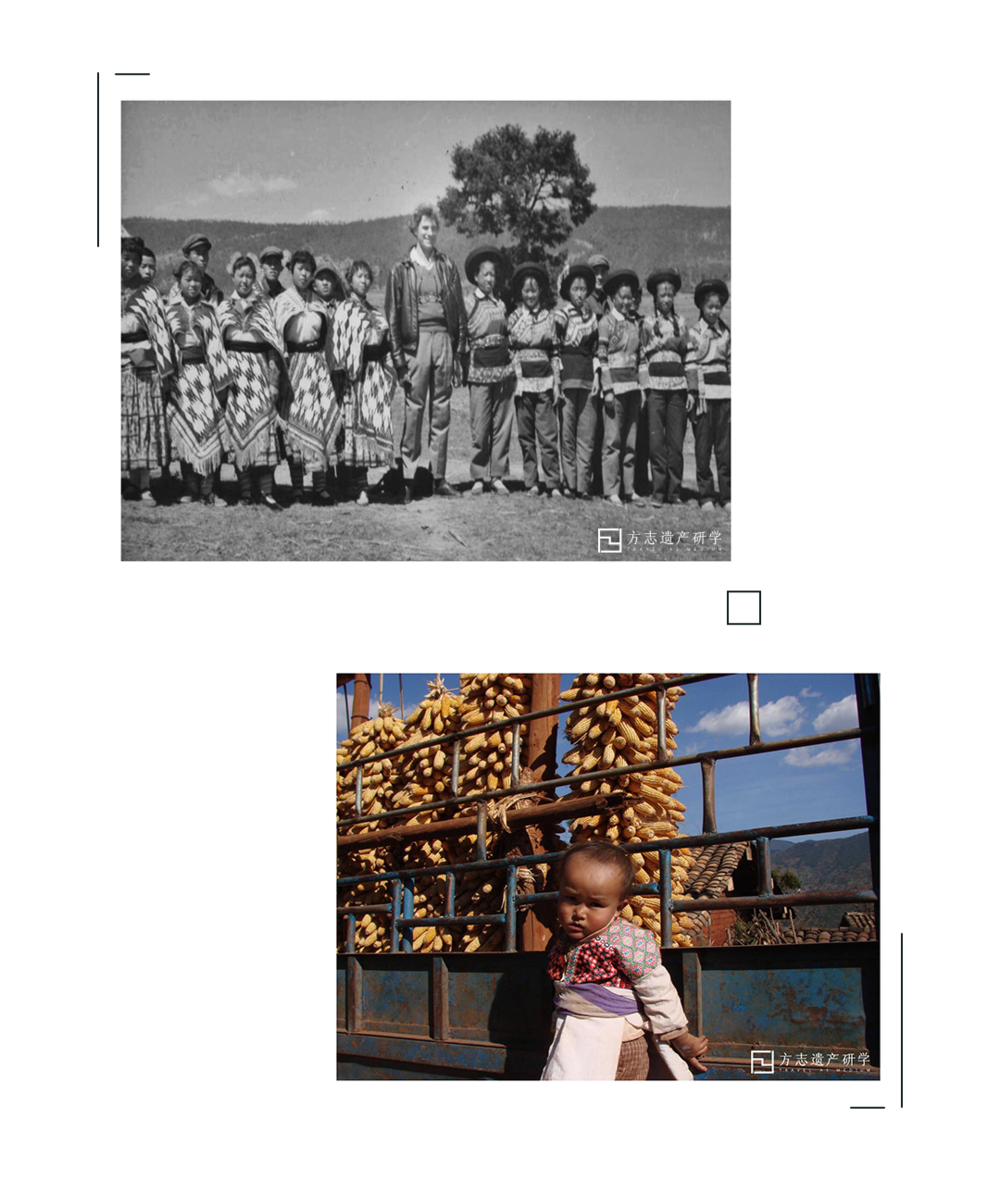

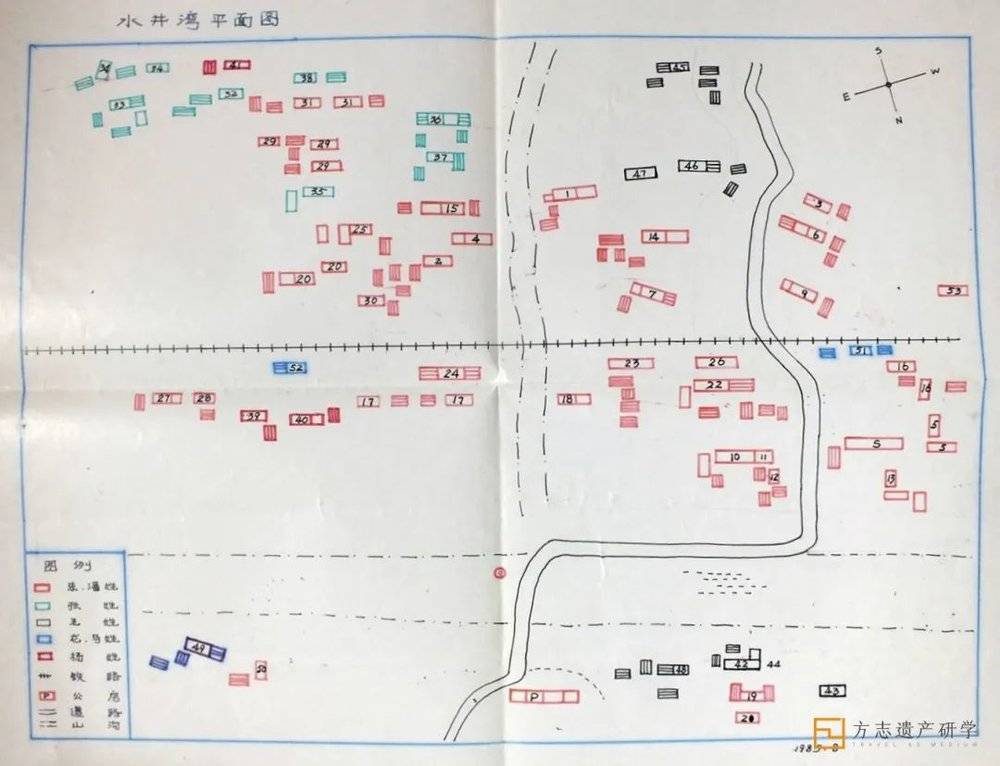

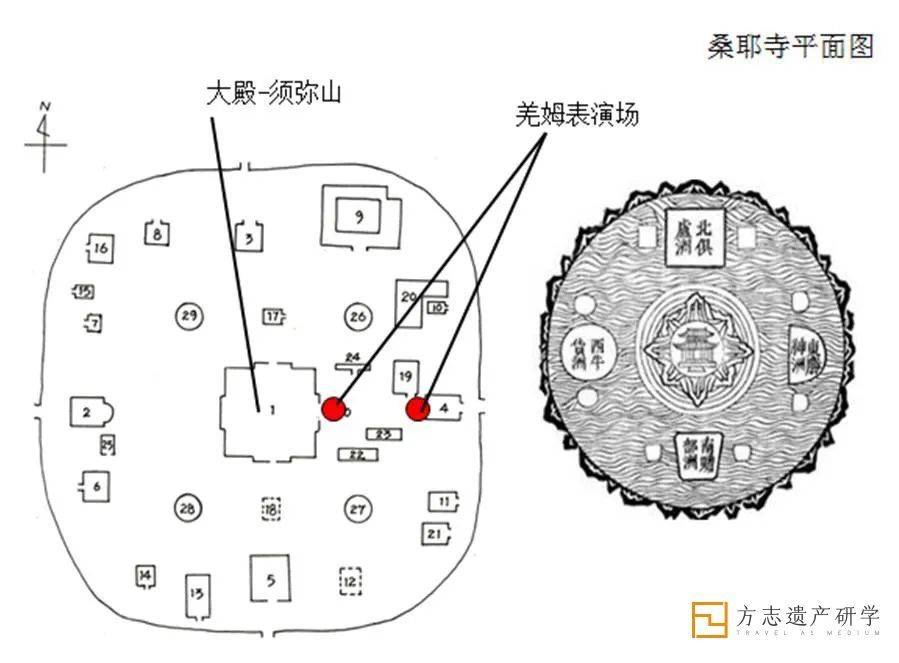

对于走遍中国走遍世界之类的计划我想都不能想,因为我太瘦弱,又过了探险的年龄。到了这把年纪,吸引我的不再是大地的辽阔,而是大地的深奥。当年随风飞扬的种子现在落地生根,长成了一棵核桃树。仔细想想,从1993年到如今,自己走过的其实就三个地方:昆明附近的大花苗新村,西藏的桑耶寺和横断山系的卡瓦格博雪山。

1989年在云南楚雄彝族村寨拍摄的“六月年”面具;1989年在云南昭通镇雄县拍摄的农村庆坛仪式

1989年在云南楚雄彝族村寨拍摄的“六月年”面具;1989年在云南昭通镇雄县拍摄的农村庆坛仪式

这期间我路过的“地点”有很多,如青海以画唐卡著名的热贡,西藏表演羌姆(跳神)的昌珠寺、建业寺、楚布寺,天津画农民年画的杨柳青,安徽造宣纸的小村子,贵州演地戏的蔡官屯。可我只在新村、桑耶寺和卡瓦格博画了地图,而且让内心的记忆与它们重合。这种地方并不适合所有游客,但一定适合你,所以需要一张地图记录回家的平静。多年以后陷入回忆的时候,你才能依照这幅手绘的图形,用身体把那里的影像重新勾画一遍。

没有自己的地图,你只能在别人的土地上旅行。

本文图片除注明外,摄影、绘图皆为郭净

本文来自微信公众号:方志遗产研学(ID:findingheritage),作者:郭净【云南大学民族史博士,云南省社会科学院研究员。1998年开始拍摄民族志纪录片,后参与乡村影像的实践,参与创办云之南纪录影像展。对中国西部山地文化做过深入研究。亦致力于中国影视人类学学术史的整理工作。代表作有《雪山之书》(著作),纪录片《卡瓦格博传奇》(合拍)。】