本文来自微信公众号:乐与永续(ID:liveheritage),作者:郭净,责任编辑:谷其木,供图:郭净,排版:小牦牛,原文标题:《郭净|去远方:白桦林》,头图:《白桦林》( [俄]库茵芝,1881年,现收藏于莫斯科特列恰柯夫美术馆),来源:乐与永续

“那些被剪贴的画页,曾经在课堂上挂起来,对学生展示过。历史,经过一个个老师的裁剪和拼贴,才成为学生们记忆深刻的知识,把后辈的眼光,引伸向遥远的天地交接处。而老师的生命,却反复被撕烂了又粘起来,最后扯成碎片,消失在时间的深渊里了。

对我而言,这本书描绘的不再是风景,而是被风景吞噬的人生。”

其实在年轻的时候,我是个很宅的人。记得大学期间谈恋爱未果,人家撂了一句话:“你今后就是个书斋里抱着一只老猫的老爷爷。”她说得没错,那些年我知道的田野,不过是上中学时劳动的黄土坡农场,现在离主城区仅半小时车程。至于少数民族的印象,仅停留在大学听课笔记和古代青铜器的图像里。这不能只归咎于自己的孤陋寡闻。那个时代的封闭,遮盖了人们的视野和周围的风景,我自然没有例外。

我高中就读于昆明第八中学,因为偶然的机缘,在毕业前进云南省航模队培训,培训结束后被体委管辖的电子设备厂招工,分配到钣金车间,陪伴着冲床、剪板机和台钻干了五年体力活儿。

和同时进厂的七个年轻伙伴相比,我身体瘦弱,手又笨得不行。一天工作下来,别人还能保持仪容整洁,我却满身油污,一幅邋里邋遢的模样。业余时间,伙伴们踢足球,玩遥控飞机,拉小提琴,组装晶体管收音机,我只有羡慕加旁观的份儿。

这四体不勤,五谷不分的责任,本人承担一半,另一半,要怪罪父亲的遗传。他打小就是个公子哥儿,只管念书,不做家务。年轻时到延安参加革命,一切都要自力更生,他缝一双袜子,脚后跟连缀不起来,只好缝个直筒筒套在脚上,被马列学院的同学郭小川笑话。

饭桌上他经常说自己会蒸馒头,原因是文革期间被贬去伙食团,当了几天大师傅的助手,可全家人从来没吃过他做的饭菜,更别提馒头包子了。尽管如此,每次吃包子下稀饭的时候,父亲都要讲起,早年他去广州念中学,因为习惯性把包子说成“包子”,而被同学耻笑。记住了,老爸郑重地提醒道,广东话只能说包,不能说包子,包哪里有儿子呢!

幸亏当了五年钣金工,我才没有沦落到父亲的地步,至少会接灯线,会修自家的单车,也会给家人做顿过得去的晚餐。而我真心喜欢动手的事,还是写写画画,甚至画画应该排第一。文革后期,人们厌倦了无休止的派战和口号,社会上悄然兴起一股学习的热潮。

记得有天晚上跟朋友去参加地下绘画活动,要上到市中心百货大楼的顶层。一进门,只见偌大的办公室挤着几十号人,静悄悄地围着一个中年男子画素描。外面的乌托邦已然千疮百孔,满目凋敝。就是那些白天两眼茫然,动不动就要打群架发泄一下的青年男女,晚上却躲在这里一板正经地学习绘画。现在回想起昔日的场面,内心还会微微悸动。

在那个已经从亢奋转为压抑和惶惑的时期,普通人不再醉心政治。沉默的绘画、读书和诗歌写作成了当然的选择。没有人奢望成为艺术家,因为艺术家都进了牛棚。学习艺术的人们,也没大学可考,不过是借一根烛火,让眼前有点光亮而已。

那天参加绘画活动的经历,让我少年时的梦想惊醒,随后便邀约伙伴,在厂里组织了一个绘画小组。白天工作干完了,就把工友当模特儿练速写。

6点下班,我们三四个人各骑一张单车,赶到大观河和滇池边画落日风景。画箱是自制的,油画纸也是自制的。反正工厂有的是原材料,把香蕉水、油漆倒进罐子,放几把粉笔灰搅拌成糊状,用喷枪喷到白纸上就行。

能找到的参考资料,只有宣传画和俄罗斯的油画。画册买不起,就到处搜罗画片,细心地粘在小学生练习本上。那些画片不过卡片大小,还没有照片清晰,但也让我们几个学徒工知道了光影、构图和明暗对比是怎么回事,内心还多了几个比领袖更值得崇拜的偶像,如列宾、希什金、列维坦、苏里科夫、库因芝等等。

在工厂这群伙伴中,我算画得比较好的。可拿到社会上的朋友圈里,根本不入流。原因是,我在起步阶段无人引导,不好好打基础就随性乱来,一会儿水彩,一会儿水粉,一会儿油画,以至于国画、连环画、剪纸都玩了个遍,毫无定性儿。

要说小有成就的,还要算粉笔画。我在中学和工厂一直负责黑板报,每个星期都要出一期,黑板便成了练手的地方。我经常把所有版面搞成连环图,什么围海造田、越南人民抗击美帝、珍宝岛战斗英雄、车间里的好人好事等等,连文字带图画一手包办。甚至发明了用粉笔和木炭在黑板上做出油画效果的方法。现在回想,不走正道,也是一种随性快乐的活法呢。

这样疯狂地玩了几年,便有了搞美术的念头。1977年恢复大学招生的消息,给所有自学青年打开了一扇希望之窗。我们三百多人的小厂,就有40多人报考。

那时,我根本不知道全国有570万人报名,录取比例只有29:1,贸然在工友的鼓动下报名,信手把第一和第二志愿都填成和美术有关的专业。当然,比较周围的牛人,对自己的斤两还是有点普气,不敢去蹭美院,便打个擦边球,报了杭州丝绸学院和武大考古系。结果却令人沮丧,全厂20多个中榜考生,唯有我的录取通知书姗姗来迟。

根本不是什么丝绸,亦非考古,而是云南师范学院史地系。后来听说,我们班有多名同学分数远在录取线之上,可因为政审不过关,档案被扔在一边无人理睬。史地系的李寿老师去招生,仔细看了这些材料,觉得可惜,便统统收到师院。我考分不高,政审也差点出问题,因为父亲还戴着反动权威和叛徒的帽子。招生办要调查家庭背景。老爷子从下放的村子赶回来,气急败坏地跑去警告单位的人事干部,说你要是整了我儿子,我绝不善罢甘休。倘若没有父亲的一番折腾,没有李老师的善意,我恐怕也跟大学无缘了。

到史地系报到的头几天,见了同学,也见了担任各科教学的先生。其中,一个叫金维和的中年老师令人印象深刻。他领着一群刚结识的学生到家里,给大家看他收藏的历史图册。金老师讲的是商周史,每次上课,他都会带来一叠图片,用绳子连成一串,挂在讲台左侧,有关甲骨文,妇好墓,有关青铜兵器和饕餮纹样。如今想来,这不就是投影教学的1.0版嘛。

据说金老师曾在北京某杂志社工作,不知为何被发配回云南。他并非上古史研究的大家,也没有发表过有分量的论文或专著。他的语调缺乏抑扬顿挫,还带着浓重的腾冲口音。但那声音很有辨识度,竟能和图像相呼应,产生一种奇特的效果,恍惚间,朦胧的历史画面竟活了起来,一帧一帧地徐徐潜入学生脑袋,留下鲜明的印记。

大学期间,我们时常去金老师家玩。他得知我喜欢美术,便视为知己,从书架上抽出一本厚重的精装书给我看。哦,是一本画册,Czechoslovakia(捷克斯洛伐克)出版的,书名叫Russian Painting of The 18th-19th Centuries(《18到19世纪俄罗斯绘画》)。以现在的标准衡量,书的印刷质量不算好,可对于当时见识浅薄,只能通过小画片揣摩作品意境和技巧的我,已足够惊喜。这是金老师最珍惜的高档画册,我时不时就要登门拜访,以细细品读为乐。

有一次翻到书的最后一页,发现里面贴着一张发票,白底红字,说明此书购于北京王府井外文书店,日期是1959年3月19日,售价20元整。彼时金老师正年轻,大概刚大学毕业,这本英文画册要花去他一个多月的工资。

自从看了金老师的画册,我如同中了毒瘾,也有了逛外文书店的癖好。看上某本画册,也会偶尔买回家。大学我是带薪读的,每月工资和金老师年轻时相仿,而书价已涨了许多,只要买一本画册,大半年的积蓄就没了。

转眼大学毕业,政策是带工资的学生哪里来哪里去,如果自谋出路,师范生只能去中学教书。母亲带着我挨着学校询问,找了个把星期,只有地质中学要人。正待办手续,一位原定留校的同学打算回成都工作,替补的机会落到我头上,我稀里糊涂地成了云南师范学院史地系的教师。

刚毕业的日子,同宿舍的学友走光了。假期间我留守学生宿舍,一人占据了四张高低床。上岗之前,闲来无事,我每天洗洗衣服,读读书。一天,金老师找来了。他坐下,从手提包里拿出一张画片,说道:我喜欢美术,可惜不会画,你能不能临摹这幅,作为师生一场的纪念?

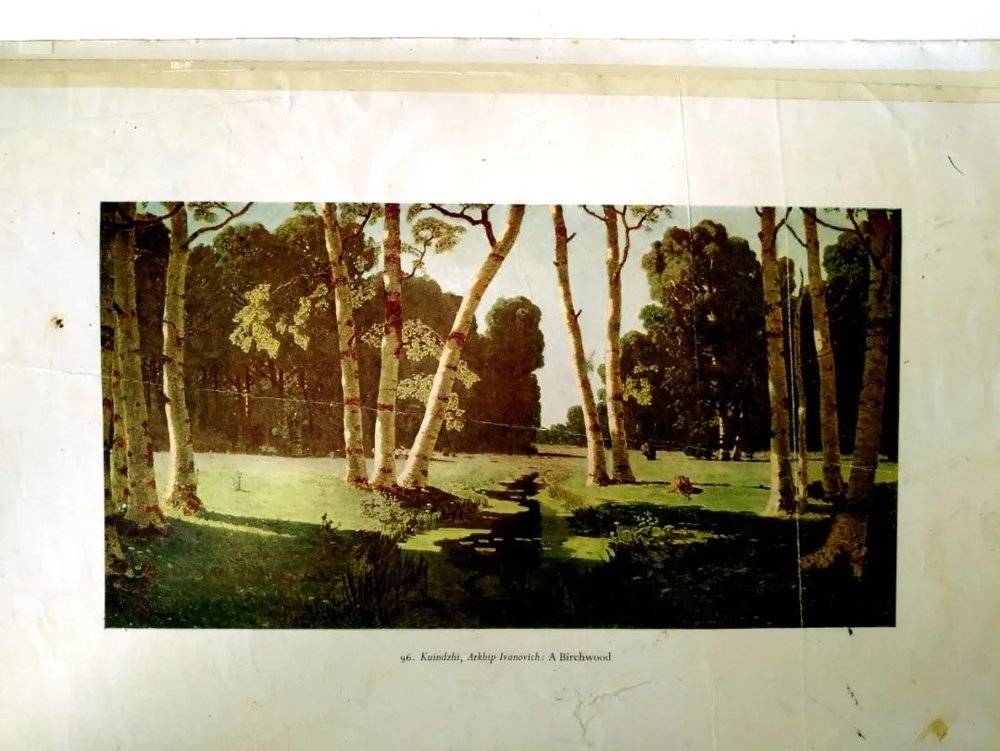

我一看,就知道这画片出自那本俄罗斯画册。画很熟悉,是库因芝(Kuinzhi,Arkhip Ivanovich,1844-1905)在1879年完成的,名字叫“白桦林”(A Birch Wood)。

库因芝出生在克里米亚,祖上有希腊血统。他很有艺术天分,只在26岁时进学院短暂学了一段时间,大体算是自学成才。这一时期,对他影响最大的是围绕在克拉姆斯科依(Kramskoy, Ivan Nikolayevich,1837~1887)周围的一群青年画家。1874年30岁时,他第一次参加巡回画派(the Travelling Exhibitions)的展览,以其独特的风景画而受到关注。他的油画多为横幅,构图非常简单,常用三分之一处的地平线分隔天空和荒原,视野辽阔,远及天边。画面中了无人迹,因此格调异常沉静,如果拿中国的诗歌比较,最接近千山鸟飞绝,万径人踪灭的意境。

固然,苍茫空寂是同时代俄罗斯风景画家的共同情调,可库因芝却能独辟蹊径,从时代氛围中跳脱出来,自成一格。在同辈人中,列维坦(Levitan, Isaak Ilyich,1861~1900)的作品大气深沉,希什金(Shishkin, Ivan Ivanovich,1831~1898)的绘画明朗浑厚,库因芝却与之不同,他的风景画虽显寂静,却不寂寥,原因是,他非常善于捕捉光线的瞬息变化,如《月夜下的乌克兰》和《暴雨后》两幅油画,都是在大片的暗调子中突出一簇亮色,于宁静中隐藏着动态。

《白桦林》亦如此,依靠前景和远景浓重的树影,衬托出阳光照耀下明艳的草地、树干和水潭。全图没有一个运动物体,仅用光,就描绘了一幅寓动于静的画面。画中借明暗对比形成的戏剧张力,可以长久吸引住观者的视线,诱导他们驻足品味。有这样的特质,库因芝才胆敢一再举办单幅画的展览,获得轰动效应。

乍一看,临摹《白桦林》并非难事,可笔一落下去,才知道“小锅是铁打的”。这幅油画的难点不在吸引眼球的受光部分,而在树丛、树干、草地和水潭的阴影。这些暗调子占了三分之二以上的面积,画不好,便会出现两种情况:或者暗部暗得漆黑一片,或者把暗部画脏了,显得斑驳杂乱,无法统一在一个和谐的影调之中。

尽管如此,临摹的过程仍然愉快得不得了,因为我没有专业画家的压力,与金老师,就如同辈的友人一般。十来天的时间,我化身云游的浪子,安坐在俄罗斯广袤的丛林里,试图参透光影幻化的秘密。

画作完成,金老师表示满意。我自知这习作足够粗陋,精神上却获得充分满足。但这份满足却未能持久。俄罗斯风景画所表现的“壮阔”,和我狭隘的现实处境反差甚大。这反差造成的冲突,持续地在内心酝酿着。

1982年留校不久,我被派到“特困山区工作队”,在楚雄彝族自治州的武定县教师培训班教书,结识了一批彝族、苗族、傣族的乡村老师。一年结业后,我跟另一位培训老师到大山里徒步旅行,沿途拜访学生的村子,一直走到金沙江河谷。1985年,我在读硕士期间,开始调查昆明附近的大花苗。1993年冬天,又报名援藏,到西藏做田野调查。走得越远,看到的越多,内在的情绪逐渐得以释放。

多年里,我在昆明附近的山区、西藏、云南的迪庆、四川的理塘和青海的三江源拍了很多照片。透过镜头,我发现,阳光在青藏高原塑造的景色,与库因芝的油画何其相似。苍茫雄浑的原野,耀眼的光影对比,长久地洗刷着云游者的心灵。在《雪山之书》中,我曾描述自己的感受:

“我喜欢窗外的一种风景:一个男人或女人坐着,面对雪山和峡谷,不用说什么,不用想什么,就呆呆地看和听,和当地人习惯的那样。这种习惯如同树和石头的习惯,对环境不做选择,只去适应,适应了又学会欣赏,甚至仅止于观看。”

借用“临渊而立”的典故,凝视风景,必被风景所吞没。描画风景的过程,也是一个被风景逐渐吞噬的过程。随着观察和描绘的深入,观者的骨头会渐渐变成岩石,肌肤变成草原和旷野,头发变成树林,直至丢魂落魄,疯癫失常。19世纪俄罗斯的油画,乃至小说、音乐和诗歌,都具有这样的特质。当时的俄罗斯画家,与法国印象派画家很不相同,那差异不仅是技法上的,更是精神上的。

从列维坦、列宾、克拉姆斯科依、苏日柯夫和库因芝等人的人物画和风景画中,能感受到一种“舍身”的氛围。比较而言,同时代的法国画家多秉持“六经注我”的态度,把周围的事物和景观都变成自我精神外化的象征,他们追逐闪烁的光线,跳跃的色块,将之当作艺术实验的元素,玩弄于股掌。而俄罗斯画家没有这种轻松玩耍的趣味,其志向不在实验,而在舍身于自然和社会的实践。他们的修行,仿佛是在坚持不懈地凝视外在的自然和人文景观,最后将自身与风景合一而完成的。

转眼到了2017年,适逢77届毕业四十周年。10月间,当年的北京知青游恒学长从美国回来省亲,专程绕道昆明,拜会师友。那天,她约了杨晓辉和我去看望金老师。云南师范学院早就改名为云南师范大学,可老教师住的院子却无甚变化。

金老师住三楼,按了门铃进去,屋子里的景况让我暗暗吃惊。老两口,两室一厅已足够,但其拥挤的程度超乎想象。小小一间书房,除了简单的书柜外,横七竖八的木架一直搭到顶棚,灰尘扑扑的图书层层叠叠堆砌在上面,摇摇欲坠,恍若微缩版的九龙城寨。客厅则似中药铺,茶几上,柜子上,窗台上,纸盒子占据了每一处空隙,每个盒子的外面都写着药名。

金老师一边招呼我们落座,一边解释道,他多年前得了膀胱癌,动了手术以后,病情控制住了,但一到夜里就小便失禁,只得到处求医,收集药草。似乎见我们有些沉闷,他转向我,指着沙发靠着的墙壁说:你瞧,那是什么?我举头一看,在我们上方,就挂着那幅《白桦林》的临摹画。

完成这幅画以后,我不停地忙这忙那,没时间去金老师家玩,也没见过它是怎么收藏的。今天看到它挂起来的样子,仿佛在一堆相册里,偶然瞥见自己童年时的照片,那感受,唯有罗兰.巴特的“此曾在”可以准确描述:

此刻,曾经,存在。

我们聊了一阵,要离开了。金老师说等一等,进了书房,片刻,又出来,抱歉地对我说:唉,本想送你那本画册,可惜一下子找不到了。我生怕他翻书被砸伤,连忙回应说不用不用。金老师又转向游恒,手里递出一张钞票:这里有一张五元美钞,我留着没用,就算送你的礼物吧。游恒接过那张薄纸,一时说不出话来。

晃眼过了一年多,某天,我走在路上,忽然接到金老师的电话,他话音有些含混,但意思听明白了,说到社科院历史所送我东西,没见到人,留在所务秘书那儿,让我去取。我到所里一看,金老师送的礼物,正是那本《18~19世纪俄罗斯绘画》。

拿到这本精装书,怎么感觉样子挺奇怪,于是细细查看:灰色的封皮边缘剪得并不整齐,用透明胶带粘在精装硬壳上。列宾那幅披红绶带的官员画像似乎经过剪裁,又贴到封面上去,还贴得有点歪。封皮和书脊上的书名好像也是粘贴的,而且字体打印粗糙,似乎出自一台老式的打字机。封底,也是一幅剪贴上去的画,是库因芝的《月夜下的乌克兰》。翻到内页,找到那幅《白桦林》,依然是用透明胶带粘上去的,粘得很仔细,不注意还看不出来。

印象中,我看这本画册的时候,还没有剪贴的痕迹。在我们离校后,这本书经历过什么,这本书的主人又经历过什么,我竟然一无所知。但我可以想象,金老师收藏的许多画册,都经过剪剪贴贴的命运。那些被剪贴的画页,曾经在课堂上挂起来,对学生展示过。历史,经过一个个老师的裁剪和拼贴,才成为学生们记忆深刻的知识,把后辈的眼光,引伸向遥远的天地交接处。而老师的生命,却反复被撕烂了又粘起来,最后扯成碎片,消失在时间的深渊里了。

对我而言,这本书描绘的不再是风景,而是被风景吞噬的人生。

本文来自微信公众号:乐与永续(ID:liveheritage),作者:郭净【云南大学民族史博士,云南省社会科学院研究员。1998年开始拍摄民族志纪录片,后参与乡村影像的实践,参与创办云之南纪录影像展。对中国西部山地文化做过深入研究。亦致力于中国影视人类学学术史的整理工作。代表作有《雪山之书》(著作),纪录片《卡瓦格博传奇》(合拍)等。】、责任编辑:谷其木,供图:郭净,排版:小牦牛