你能想象自己的菊花里爬出一条绦虫吗?厦门一位小哥@猫总重新上路 就曾有过这样的亲身经历。他之前发布的绦虫视频,在网络上引发许多关注。

拉出绦虫是什么感受?后续治疗过程如何?听说几个小时内腹泻了十几次?

劫后余生的猫总本人,为我们亲自写下了他与绦虫斗争的血泪史。

焦虑的一天

事情要从台风过境前一天说起。那时的我在北方出差折腾了一周,赶在“山竹”风圈过境前夕坐飞机回到厦门。我葛优瘫在沙发上,打算抓住周日最后的尾巴享受片刻的安宁,任何事情都不能打扰我和沙发相亲相爱的美妙时刻。

半睡半醒之际,忽然感觉到肛周有瘙痒感。最近一个月,这种感觉多次出现,夜晚入梦前尤为强烈。我顺手挠过去,摸到一个怪异的物体,软滑的触感让我想起家乡过了凉水之后的打卤面。从屁股下面掏出来后,一看,竟是一条类似蛞蝓正在蠕动的虫体。

回想起曾被中学生物学课本中寄生虫单元支配的恐惧,我认为他是猪肉绦虫

回想起曾被中学生物学课本中寄生虫单元支配的恐惧,我认为他是猪肉绦虫一瞬间,我的脑袋宕机。作为一名懂得网上冲浪的人类,面对未知生物时,我娴熟地掏出手机摄了虫体。三秒后,我将视频PO上网络,寻求网友的帮助。

发完微博我便起身往医院动身了。此时的虫子在体外挣扎了半小时左右,已经死亡并开始萎缩。路上迎面呼啸的台风让我从懵逼的状态中恢复过来,满脑子发出了天问:你是谁?你从哪里来?你要到哪里去?

死亡萎缩的绦虫虫体

第一家医院是家附近一座新成立的三甲医院,正值周末,只有急诊。分诊台的护士姐姐询问我的症状,我说身体里出来一条虫子。原本喧闹的分诊台立刻安静了下来。我又说:“我带了虫子,需要查验吗?”护士连忙摆手表示不需要,随后把我安排在了内科。

内科大夫听完我的描述,嘴角露出一丝不易察觉的微笑,说:“小伙子你这厉害啊。”我内心强忍着大喊“我也是这么认为的我也不知道我怎么会变成这种画风可是我现在也很抓狂但也有点兴奋是怎么回事”的冲动,问医生:“您看这像不像绦虫?要不要做检查?”医生说:“这都是小问题,吃点肠虫清就行。”

因为我关注过两个月前网络上关于虹鳟寄生虫的讨论,当时自己买来肠虫清,预防性地吃了两颗,可还是中招了。医生说肠虫清可以继续吃,连吃三次,每次两片。

出门诊后我便吞服了两粒,临走前还听到分诊台的护士们在小声嘀咕:“这人居然拉出了虫子?”走出医院,我掏出手机,发现微博已经炸开了锅。水族馆大大(开水族馆的生物男)转发了我的微博,并且怀疑是猪肉绦虫,还提到了囊尾蚴的危害。我的大脑再一次宕机,赶忙去了第二家公立三甲医院。

第二次的就诊还没开始就结束了。医生表示 “这病我不会治,你要找有感染科的医院试试,去那里就诊吧。”

绕着厦门岛再次跑了半圈,我来到第三家医院。由于害怕,再加上赶路,我浑身已经湿透了。挂好分诊科,急匆匆赶到医疗室,将样本拿给医生看,医生反问了我一句:“这是什么?”

此时我的心理建设已全面崩塌。我大喊:“这是绦虫,很危险!需要检查!”几个年轻医生聚在一起小声讨论了一会,又进屋里打了一通电话,出来跟我说:“我们跟主任讨论了下,这种寄生虫病我们医院很多年没遇到过了。我们这里不懂得如何治疗。你可以去厦门疾控中心了解一下。”

我沮丧地离开医院,拨打了疾控中心的值班电话,疾控中心让我明早咨询感染科。放下电话的时候已经是临近傍晚了,我和女友惆怅地坐在长椅上,不敢相信这一下午发生的是真的。

一个连医生都不认识的虫体,一个不被医院收诊的病症,千百年没进过医院的我不禁感叹:为什么医学始终在进步,看病却依然这么困难?

转机的一天

第二天大早,我理清了思绪,决定做最后的两项努力:首先寻求厦门疾控中心的帮助。如果无果,再去厦门第一医院碰碰运气。

按照疾控中心昨日值班电话所说,八点半我便拨打电话过去,直到九点钟才有人接听。接电话的负责人向我表达了:疾控中心不能治疗这个病,也不接受个人检查。只有医院拿单子过来才能检测虫体,而且必须要是活虫。活虫要半小时内拿到疾控中心来。疾控中心不清楚哪些地方可以治疗这个病,需要自己想办法。绝望之际,我只能前往第一医院。

当日感染科主任医师吴晓鹭正好当班。吴主任面有白髯,看起来很像电视剧中医疗圣手的样子。后面发生的事,让我感觉到也许医者的高尚不在于技术,而是对病患的耐心与共情。吴主任听完我的病情,认真地查看了我带来的虫子,仔细听我描述了我在网络上看到的一些诊断方案。随后他查到厦门上一个案例是在2014年。尽管在他从业的30年中未曾遇到过一例绦虫病例,但他不停地咨询着检验科和病理科的同事,最终确定了治疗方案:1.做头颅和眼周的ct检查以排除囊尾蚴的可能性;2.做粪便检测以检测虫卵。

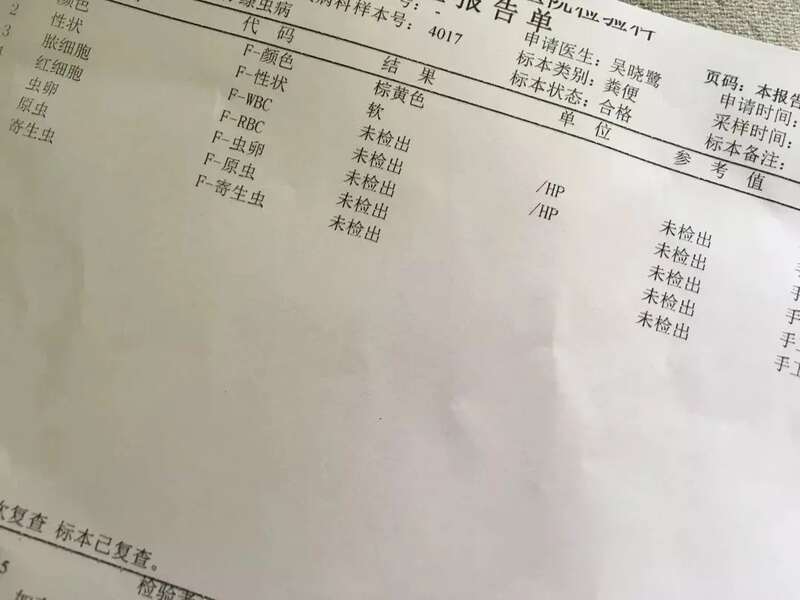

ct结果显示正常,可是检验科的检测却并不顺利。原本一小时的取样足足做了快两个小时。由于科室很久没见过绦虫样本了,全科室的医生停下手头工作一起查找粪便中的虫卵,然而并未找到。检验科医生认为粪检并非百分百可靠,建议我分三次检测,可提高虫卵检测的成功率。

第一次粪检结果,并非成功检出虫卵

带着令人沮丧的结果,我正准备离开医院。检验科的黄主任却带来一个意外的好消息。她将我的案例发到了福建省寄生虫研究的群中,来自省疾控中心的陈主任认为,这可能是另外一种绦虫,建议我前往福州省疾病预防控制中心确诊和治疗。我赶忙与陈主任联络好,第二天早上在福州会诊。

排出体外的绦虫节片在显微镜下的图样,圆球体为虫卵,每个孕节含千万只

想到一个寄生虫病居然要去省会求诊,心里无限感慨。如果牛痘天花这种已经灭绝的病症在2018年也再次出现,还有医疗工作者懂得如何治疗吗?

第二天我如约来到省疾控中心。省疾控有寄生虫病科,绝大多数省内的寄生虫病例都是转移到这里治疗的。陈主任询问了我最近数月的饮食情况,特别提到了近期是否吃到过被昆虫或老鼠污染过的食物。我突然回忆起上个月在河粉店里吃出蟑螂。陈主任说有一种绦虫以昆虫和老鼠作为中间宿主,人类食用被其污染的食物而患病,怀疑我有感染其他绦虫的可能,又进行了第二次粪检。

省疾控中心

因为之前吃了两粒肠虫清,所以粪样中的虫卵太少,不易被检测出。这一次的粪检终于在显微镜下查出了虫卵,最终确定我体内的虫子为牛带绦虫。

第二次于省疾控的粪检压片的显微镜图,其中圆球体为绦虫虫卵

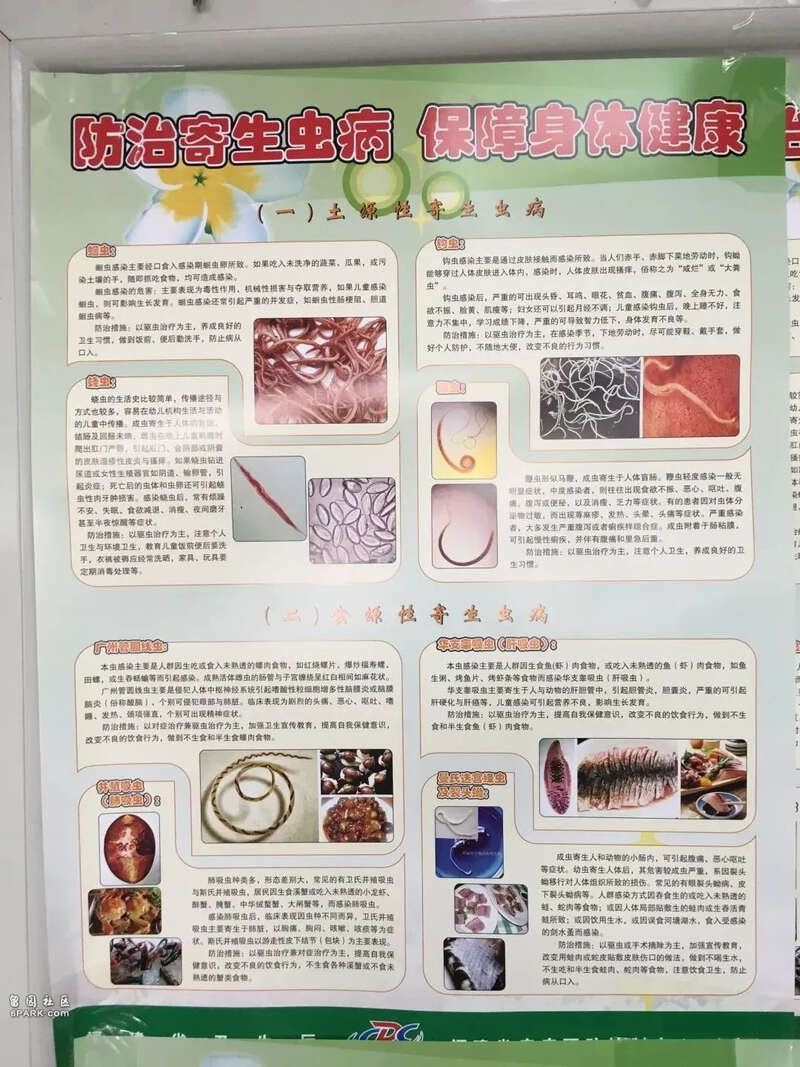

我问道,现在福建省的寄生虫病病例多吗?他说寄生虫病在十几年前很普遍,但现在逐年降低。牛带绦虫是以牛作为中间宿主,人类为最终宿主,所以唯一患病的可能性就是食用了未完全熟透的牛肉感染成虫,只有感染性而没有传染性。回想起最近几个月最爱吃的潮汕牛肉火锅,涮烫几秒就入口,大概就是患病的来源了吧。女友也检测了粪样,未发现虫卵。可见确实没有传染性。人类一直自喻高等生物,在原始的寄生虫面前,还是要甘拜下风的吧!

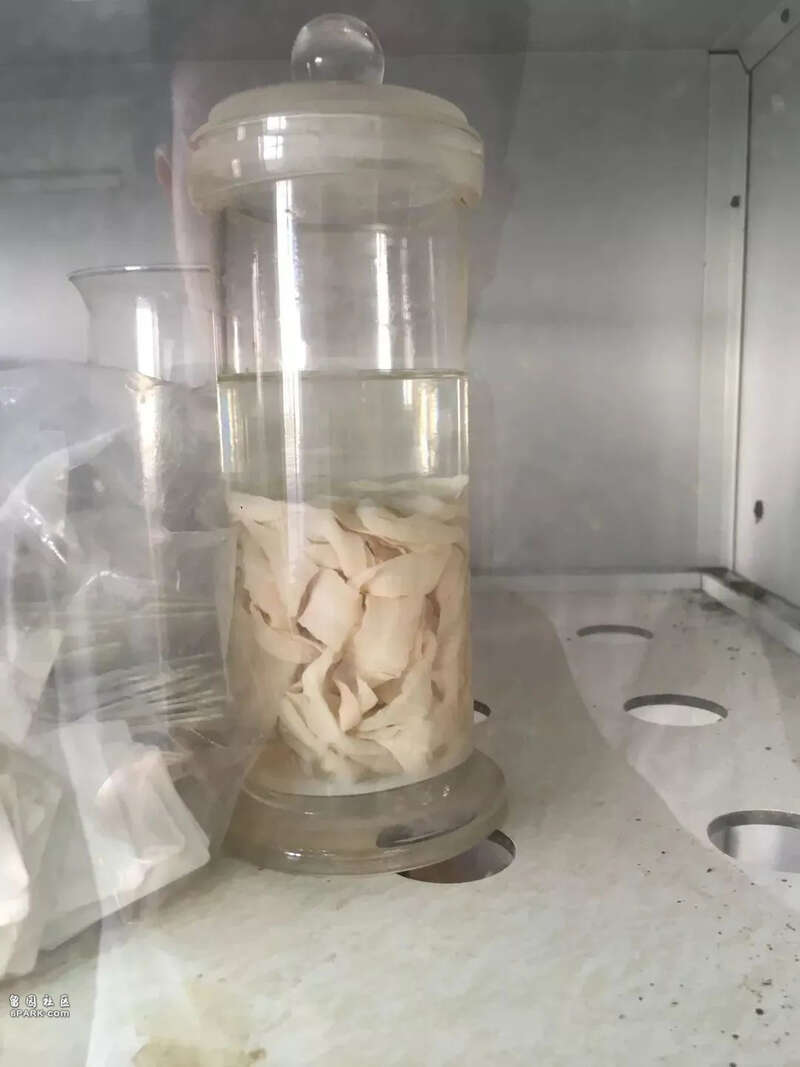

实验室中存放的某寄生虫样本

在医生的科普下,我放松了许多,便离开医院工作去了。下午去药店购买了第二日驱虫的药品。

微博上各种自媒体和公众号开始大量自行转发编辑我的消息,网络世界对我的关注迅速增长。收到最多的留言来自于医疗工作者和医学生。

原来绦虫已经快成为尘封的历史了,很多年轻的医生和医学生没有见到过年份距离现在较近的绦虫标本,更别提鲜活的虫子了。想想如果排出完整的虫体,兴许可以作为难得的教学工具惠泽一代医学人,居然有些欣慰。

晚上睡梦中我梦到自己在一个漫长的虫腔体内游泳,惊醒后想起几小时就要驱虫,之前的兴奋和期待感迅速消失了。

噩梦的一天

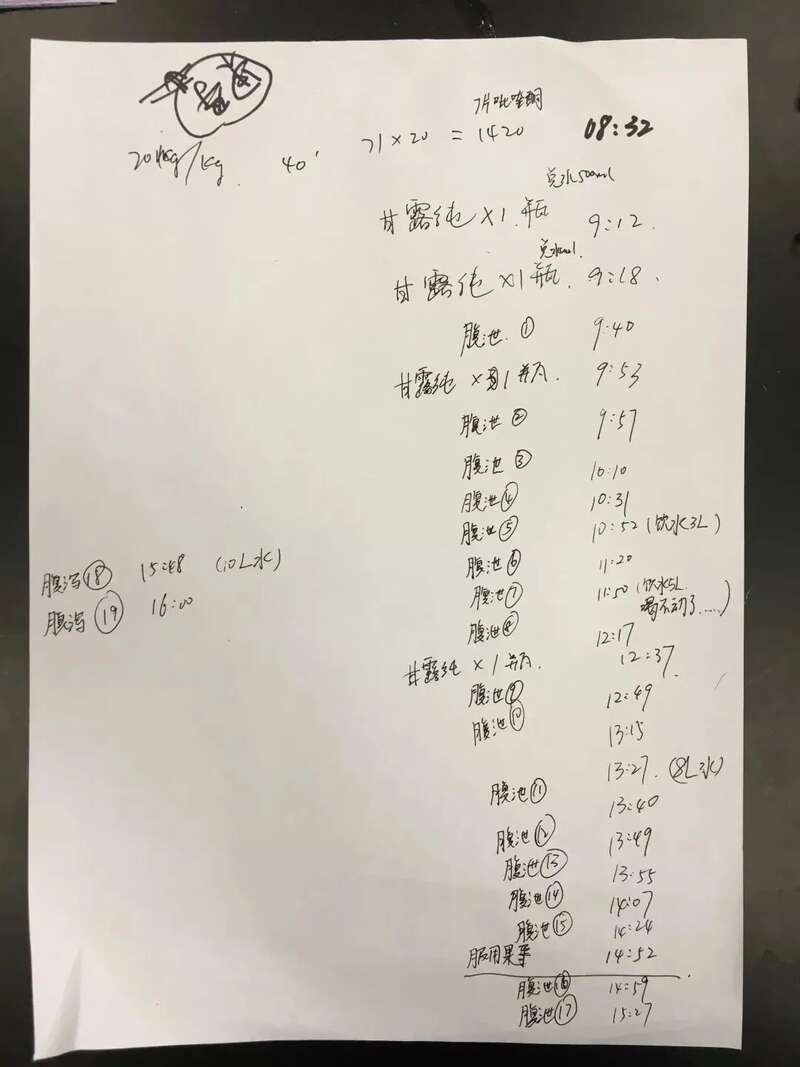

清早我赶到了疾控中心实验室。陈主任首先让我口服了大剂量的吡喹酮,吡喹酮的作用原理是是麻痹和破坏虫体。40分钟后我开始口服甘露醇注射液。

在口服大量的甘露醇(500ml),又持续饮用了大量的水后,我开始频繁的腹泻。主任让我将过程都记录在了纸上。腹泻主要的排出物是水,要靠肠胃的蠕动让小肠中的绦虫逐步流到肛门口。

吡喹酮,处方杀虫药

这个过程是漫长的,之前的病患平均要三小时才能排出成虫。第二个小时开始,治疗的痛苦开始体现出来。

截止到第三个小时,我已经饮用了10斤的矿泉水,第一次感觉到喝水带给我的催吐感和饱腹感。由于腹泻反应不明显,陈主任增大了甘露醇的剂量,医生说我的体质已经足够好,正常病患500毫升的甘露醇都喝不下,我足足喝完了1000毫升。

因为担心虫体流失,排泄只能在实验室进行。我直接排泄到一个空桶里。陈主任在隔壁办公,定期会进来查看桶中的粪水,询问情况。我既不好意思又很愧疚,这一刻感觉自己像一个怀春的少女,怕自己的男友乱来,又怕他不来。

医用甘露醇注射液,口味偏甜,凝固后为白色颗粒

时间过去四个小时了,我已经饮用了18斤的矿泉水,腹泻11次,心态开始爆炸。每一口甘露醇都如同毒药一般难以下咽,每喝一口饮用水都是煎熬。我烦躁不安地在实验室来回走动,腹泻的时候依然只有水分排出,而看不见虫体。

第五小时,我已经全身无力。早餐和午餐都没有进食,大量的饮水让我有些头晕,频繁用力的排泄让我的痔疮都犯了,肛门口开始流血。我从没有想过治疗的过程会是如此的痛苦。此时,网络上面的信息开始持续发酵,我的同学朋友甚至同事都听说了。很多人抱着看戏的态度密集地发消息给我。我感觉到的只有崩溃。

陈主任说,可能我比较年轻、体质好,对甘露醇的耐受性强,药物没有发挥应有的效果。第一次遇到我这种情况,陈主任又给我服用了几粒果导(另外一种轻型利便药物),让我再坚持试试看。

第七小时,共计饮用了22斤的饮用水。我在空调房里大汗淋漓,连排便的欲望都没了,肛门更是疼痛不已,但仍未见到绦虫的踪影。我开始怀疑到底有没有患虫,那天见到的是不是一只爬到我身上的蛞蝓?

医生说之前在粪样中检测到了虫卵,我的体内必定存在着一条绦虫。不出意外的话,虫体目前已经死亡并且暴露在我的消化和免疫系统之中了。如果今日未成功排出,它将会在我的身体中被消化被破坏。也就是说,我明天甚至以后都看不到这只虫子了。由于见不到头节,所以无法保证这次驱虫成功。如果这条绦虫有幸逃过此劫,三个月后会在我体内发育成成虫,到时检查粪样再次查出虫卵,需要疾控中心进行第二次治疗。

艰难的治疗过程,完全记录

就这样,今天的治疗结束了。对于尽心尽力帮助我的陈主任,我感到很愧疚,他中午甚至没有下班休息,一直持续观察我的情况,但我依然没有排出成虫。我也没办法提供活体成虫为医学界做贡献了。

陈主任安慰我,这次的治疗对于他来说也是一个难得的案例,对以后的治疗方案有很多的启发,也许也可以作为一个新的医学报告案例来研究。

我无法得知这次的驱虫是否成功,体内的绦虫是否还苟延残喘地留在我体内。曾经我以为疾病离我很远,更不要说感染这种在初中课本里出现的寄生虫病。但如今才明白,疾病距离我们是那样的近,对于病症本身我们又是那样的无助和弱小。所幸有像陈主任一样众多尽职尽责的医护工作者存在,才能为我们的健康保驾护航。

在回厦的动车上,夕阳快速地消逝在地平线远处。过去的72小时像一场梦一般,我摸着虚弱的腹部,回想近期的不幸,竟有些感谢在我肠胃中的绦虫,它的存在让我能尽早地认识自己,也体验着社会。只是希望这份感谢到此为止,我再也不愿经历驱虫的人生体验了。