新中国真正的医生,救下了无数农村人的性命。

在上世纪50年代,农村新生儿死亡比例一度高达30%。

也就是说,几乎每3~4个新生儿里,就有一个在襁褓中夭折。

究其原因,在于当时农村医疗资源的匮乏,既无医,也无药;而当时的农村百姓,对于医疗卫生方面的认知,更是几乎一片空白。

比如妇女分娩,通常都是在家里,负责接生的则是村里的产婆,靠的都是过来人的“经验”,一旦遇到难产等意外情况,往往就只能听天由命。

甚至,一尸两命的惨剧也并不罕见。

莫言在《蛙》里就曾回忆道:

她们用擀面杖挤压产妇的肚子。她们还用破布堵住产妇的嘴巴,仿佛孩子会从嘴巴里钻出来一样。

她们一点解剖学知识都没有,根本不了解妇女的生理结构。

碰上难产她们就会把手伸进产道死拉硬拽,她们甚至把胎儿和子宫一起从产道里拖出来。

看起来有点耸人听闻,但在当时的农村实在太普遍了。

因为愚昧,因为无知,也因为农村实在没有一个像样的医生,才导致了无数的人间悲剧。

经历过50年代的人,都知道那时的农村生病很容易,但看病很难。

在贫穷的农村,许多人病而不自知,生病了往往是寻求巫医,或者烧高香拜佛。

比如一户人家生了大病,人们不治病,却认为是邪魔作祟,便跳大神来驱逐,结果病没好起来,却害死人了。

再比如一个妇女难产,婴儿脚先出来,有的产婆却说这是“鬼脚”,必须要砍掉,结果耽误了产妇,也害死了婴儿。

甚至到50年代的血吸虫病,人们一开始也是把它当作怪病,没有重视。结果,一人得,一个家庭传染了,再到最后一个村庄沦陷了。

得上此病的人,刚开始只觉得头晕乏力,到了中期肚子就会变大,慢慢涨得跟皮球一样大,但身体其他部位又骨瘦如柴,还会觉得钻心地痛,最后消瘦致死。

那是因为寄生虫钻到了人的脾脏。

这就是当时到处肆虐的血吸虫病。一个血吸虫,毁灭了1362个村庄,死亡人数超过31万。

一切,都因为当时的农村无医无药,才让这些传染病到处肆虐。

1965年,中国有7亿多人,6亿人口都在农村,但大部分的医疗资源却集中在少数的城市人手里。城市里有一栋又一栋医院,有最好的医生。但在农村,可能连药店都没有,买个药都要跑到最近的县城。

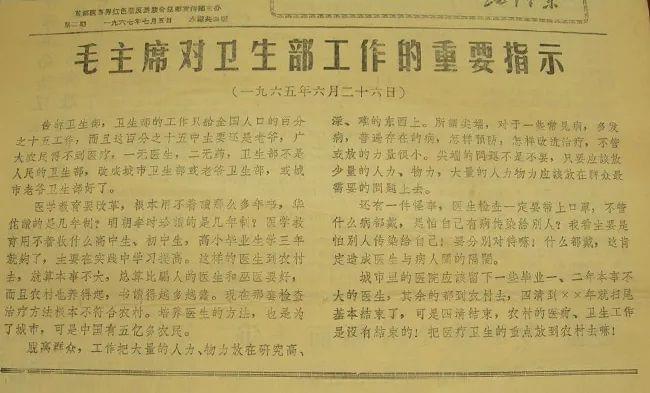

当这些事情传到毛泽东的耳朵里,他大怒:这不就是城市老爷卫生部!

这卫生部才有了“六二六”指示:要把医疗卫生工作重心放到农村去,要在农村培养一批养得起的医生。

于是乎,“赤脚医生”应时而生。这些人因为一个政策而背起药箱,他们中有从小扎根在农村生活的人,也有从城里来的下乡插队的知青。

从此,农村多了一个不穿白大褂的卫生员,乡间小路上多了一个背着小药箱的身影,这个步伐让太多农村人心安。

因为他们在未来几十年里,再也不愁看病这件事。

“赤脚医生”四个字的背后,是一个时代的记忆。

而走在这群人最前面的,叫王桂珍,中国赤脚医生第一人。

1965年的夏天,江镇公社率先开始了对赤脚医生的培训。但班上都是一帮只有高小文化的人。

对于他们来说,消化课堂上一堆的化学方程式和医学术语,不是一般的困难。

然而,王桂珍偏偏不认输,每天晚上都打着手电筒翻来覆去地看书。学针灸,就先从自己身上扎,来来回回地捻转提插。

等到这帮医生培训完出诊,村里的人却不信任他们。

直到有一回,村里有人牙痛,实在是痛到不行,才找到王桂珍。

患者看到她起针,就打住她的手,眼神里充满了不信任,随口抱怨一句:你一个女娃子,才学了几个月能医什么病呐?

结果王桂珍这一针下去,大哥发现自己牙痛好多了。回到村里,大哥逢人就夸这个女娃子卫生员是多么厉害。村里的人这次开始愿意找赤脚医生看病。

除此之外,王桂珍还给农民们普及防疫知识,白天农民要下田插秧,没有空听这些知识,她便跟到农田去宣讲,还下田给农民打预防霍乱的针。

王桂珍也只是上世纪千千万万赤脚医生中的一员,还有太多的人,太多的故事都被埋没在乡间。

农村人看病最关心钱。有的病人第一句不是自己病情,而是弱气地问看病要多少钱。而有了赤脚医生之后,连挂号费也不用花。甚至有的医生一看是穷人家,便说是免费针灸抓药,其实是自掏腰包垫付。

无论什么天气,只要村里有人生病,赤脚医生都会背着小药箱跋山涉水。

想想农村的路,下起雨来,满是泥泞,他们就要踩着这些泥洼;冬天更困难,大片大片雪花打在睫毛上,还要踩着厚厚的雪地过去。

提起赤脚医生,就会想到这个印着“十"字,刻着“为人民服务”字样的小药箱。

这个小药箱堪称当时农村的移动医院。在这个小小的药箱里,有听诊器、温度计、青霉素、甘草片和针灸包。对比现在,这个小药箱确实算不了什么,但在那时却保障了不知多少人的生命健康。

一个当过赤脚医生的奶奶曾回忆道:做赤脚医生本来就赚不了多少钱,还特别累。

因为赤脚医生一年下来平均有两百多天都在劳动,白天既要劳作,又要赶着去病人家,甚至牺牲了午休和睡眠时间。

这就是在农村当赤脚医生的日常,这帮年轻人把自己的整个青春,都贡献给了农村。

在那个什么都缺的年代里,在农村从零开始做医生,是百般艰难。

对于从北京下乡到延安的知青孙立哲来说,更是如此。

他和他的同学从便利的城市,一下子到了偏远的农村。他们下了火车只能坐大卡车,陕北高塬的路坑坑洼洼,就这样吃了一路黄尘。

来到村里,人们还住在一排排的土窑洞。而孙立哲这帮从城里来的孩子很扎眼,被村民围得水泄不通。人们感叹他们怎么穿着这么好,有棉花还加绒。

再看看这里的人,从大人到小孩子都穿着打满补丁的衣服,甚至有小孩没有完整的衣服穿,光着屁股到处跑。

第一天吃饭,他们才发现原来农村是没有白米饭的,吃的全是粗粮,也没有机器加工粗粮,只能靠他们一个个轮流推磨碾粗粮。

这就是他们插队生活的开始。他们生活已经如此艰辛,行医更是难上加难。

在这里,一切只能因陋就简。

一个快要倒塌的土窑屋,就是他们的手术室。土窑屋里采光不好,空气也不大流通,到了夏天又潮湿,多跳蚤。这绝对不是做手术的好地方。

医疗站还没有一个像样的设备,担架靠自制,一些设备还是孙立哲回京一趟学医“偷”运一些设备到村里。经过他们一天又一天地捯饬,手术室才勉强像样。

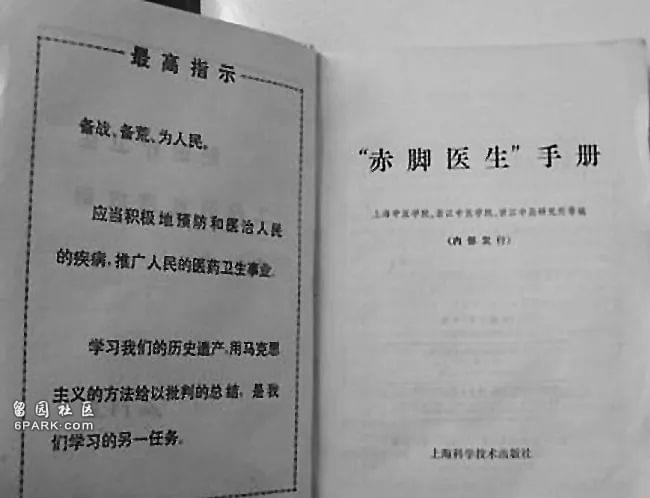

《赤脚医生手册》就是他们的入门书。这本书介绍了人体的基本系统,小到感冒,大到癌症都有详细介绍。他们经常就是人手一本《赤脚医生手册》翻来覆去地看。

有一次帮一个农妇分娩,他们发现胎盘并没有自然脱落,产妇流血不止,所有人都在着急,但没一个人有解剖经验。

孙立哲决定徒手剥离胎盘,他迅速在脑子里过了一遍手册上处理胎盘的步骤。因为没有手套,他用酒精仔仔细细擦了双手。

一伸进去,满手都是滑溜黏糊,产妇的血顺着他的手臂流下来。好一会,他才找到,一把抓住脐带把胎盘拉出来,胎盘一下子哗啦带着血出来了。

产妇,终于得救了。

在延安这个窑洞里,孙立哲跟死神竞争,把一个个病人从死亡线上拉下来。

即便是在这个偏远贫困的农村,他们仍坚持认为方法总是比困难多,这可能也是每个热心的赤脚医生心里所想。

在时代的洪流之下,个体总是显得十分渺小。

80年代,一个变革的年代:农村在改革,知青开始返城,南方掀起打工潮…

时代的一个浪潮打过来,有的人站不住了。

农村不再有公社,赤脚医生不再按工分计酬,也没有任何补贴。总之,继续当一个赤脚医生看起来没有任何前途。

所以,有的知青随着政策放松回到了城市;有的赤脚医生看到打工潮的浪头,决定南下打工,寻求新的出路;有的人则申请转正进到县城的医疗站,只有很少数的人继续做赤脚医生。

谭医生就是这少数人中的一个。

她深知村里人常年看病难,也不忍心他们再像以前一样忍病硬扛,便没有申请转正,而是顶着一把老骨头,还坚持走街串巷给人看病。她也不收太多钱,针水费几十年都一个价格。

结果,她自己的生活是越来越贫困,甚至被亲戚朋友说:别人越医越有钱,你怎么越医越穷。

有的人因为早年做赤脚医生承担了太多,忙不停歇地工作,自己也终究落下了病根,晚年过得并不安好。

渐渐地,“赤脚医生”这一称呼,便也像黄昏里的夕阳慢慢消失在人们视线里。乡间的路上,再也听不到背着药箱的人儿的步伐声。甚至,“赤脚医生”一度被污名化,被认为是医术不好的人。

曾经的他们,响应政策而背着药箱,挨家挨户查疫病,根绝了农村的传染病;

因为他们,农村的婴儿死亡率从30%降到了3.7%;

他们还曾两度登台联合国的世界卫生会议讲台,向发展中国家提供经验……

然而,赤脚医生的出现,本身就是那个时代的局限。随着时代发展,赤脚医生也渐渐被淘汰。

到了现在,农村已不再无医无药,村里也有了定点的医疗站;也有一群青年从乡村出来,学成便归来,做了基层医生。

比如湖南的田家村医生田花,本有县医院的工作机会,但她还是决定回村当医生。

因为村里大都是留守老人,行动不便,她经常一个人背着老沉的药箱,往家家户户跑,给老人家问好看病。去年疫情期间,她每天都给50名返乡人员上门测体温,保证全村人的健康。

回望过去,现在这些回到村里的基层医生,好像正走在从前“赤脚医生”的道路上,沿着他们的脚步,是传承,也是进步。

那个在乡间背着药箱的背影是消失了,但它也成了人们回想起那个年代时,少有的温暖记忆。