本文来自微信公众号:Vista看天下(ID:vistaweek),作者:李放鹿,原文标题:《什么沙雕剧,越看越扎心》,题图来自:《我的巴比伦恋人》

最近老有朋友给我安利一部沙雕剧,说是特别中二,看完不知道是导演疯了还是自己疯了。

剧叫《我的巴比伦恋人》,设定是小时候写的日记成精了,幻想中的王子、富豪、公主通通来到现实世界缠上我。

没想到我怀着无脑哈哈哈的期待看了几集,却毫无防备地被它扎了心。

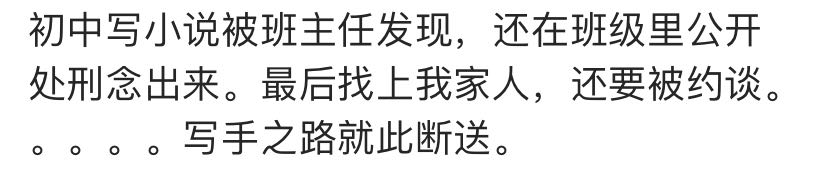

女主角陈美如童年时被老师要求当众朗读自己日记的那一段,简直是很多人的童年噩梦。

她在日记本里写缠绵悱恻的恋爱幻想小说,误当成作业本交了上去;

结果被老师怒斥不要脸、伤风败俗,是“十二岁的女流氓”,并要求她当着全班同学的面一字一字念出来。

这部剧的评论区里,频繁出现同一种声音:

“太难过了,想起了曾经被老师当众羞辱的时候。”

1. “当众朗读”,简直比考零分还可怕

大概每个人学生时代的记忆里都有过这样一幕,怒目横眉、伸着食指戳鼻尖的老师,周围一圈或惊恐或起哄的学生。

而中间那个涨红了脖子、低着头眼眶通红的人,有时候是自己,有时候是你的同学。

像陈美如这样,因为写小说被拎出来示众,是其中最常见的一种。

她在小说里幻想了一个叫慕容杰伦的混血王子,来自遥远的巴比伦,对她至死不渝。

现实里平平无奇的她,在故事中是古巴比伦传奇的一部分,少女对爱情最成熟的幻想,是写下“情到浓时,共赴巫山”。

就是这句话戳中了老师的肺管子,你不好好写作业学习也就罢了,竟然还在小说里耍流氓?

语文老师不会惊叹于12岁的女孩会使用“共赴巫山”的才华,只会觉得写小说不务正业,且爱是洪水猛兽,欲是放浪形骸。

惩罚的方式可太眼熟了:

站起来,读出来,当着全班同学的面儿,把自己小说里那些秘密的、被老师盖棺定论为下流的幻想与渴望,一字一句念出来。

一边念一边接受劈头盖脸的嘲讽、责骂、哄笑。

“不好好学习写这种东西!”“你这点成绩还想当作家吗?”

“小小年纪懂什么是恋爱?”“你不觉得丢人吗?”

“一个女娃家晓不晓得羞耻?”

“想起来就羞耻”——多年以后在网上回忆自己当年编的故事,很多人都会用“羞耻”来形容。

但网络语境里的“羞耻”更像是自嘲调侃,跟当年老师家长嘴里的那个“羞耻”,完全不是一种重量。

大人把小说里那些亲密行为定义为羞耻的时候,写出这些句子的少年人,可能连亲吻具体是什么都还不知道。

陈美如们描写那些行为,无非是幻想一下成年人的生活,就像她们期待自己穿上高跟鞋一样,是一种可以被爱、被关注的期待。

陈美如的小说里写她的王子慕容杰伦,提到最多的句子是“他每句话都是情话”,“他发誓要保护我,永远不受伤害。”

但在她的老师眼中,这些微妙的渴望不重要,重要的是这个女生她不听话了,小小年纪开始想东想西了。

于是陈美如们,在还不明白亲吻是什么的年纪,就把亲吻可耻、幻想有罪的教条刻在了骨子里。

更关键的是,比起那些朦胧的词汇,更能给她们带来“耻感”的,其实是“当众被骂不知羞耻”这个场景本身。

“人”是各种社会关系的总合,而在十几岁上学的时候,人全部的社会关系几乎就等于学校里的关系。

师长是领导,学业即事业,同学即圈层。

对陈美如们来说,被迫站在全班同学面前已经是一种羞耻,还要当着他们的面解剖自己心底的秘密,承认自己有罪,简直是一场缓慢的凌迟。

在学校里当众被骂不要脸、丢人、不知羞耻,比如今在公司、在地铁上发生的社死更令人窒息。

毕竟工作可以换,地铁可以下车,成年人拥有逃离社死环境的能力和权力,少年人没有,他们只能在学校里。

就算是告诉家长,家长多半也跟老师一个阵营:“老师说你,是为你好。”

2. “当众羞辱”不过是在杀鸡儆猴

也正是因为无处可逃,这种“当众羞辱”的耻感教育,往往十分“有效”。

不是让人戒掉幻想和欲望,因为那根本不可能戒掉——而是让人耻于表现欲望,害怕表达幻想。

好像只要不说出来,这个世界就还在按照他们假想的、纯洁的规则转动。

它最主要的作用甚至不在于被惩治的那一个人,而是对所有围观者的震慑。

“看见了吗?写这样的东西是什么下场。”

陈美如的班主任,在逼她当众朗读之前,就义正辞严地吼了一句:“我今天必须杀一儆百。”

杀的是那一只鸡,要管的是其他一百只猴。

老师们都很明白一个道理,越是在注重集体影响、注重他人评价的文化环境中,关上门来无人知晓的惩罚再严苛也是无效的。

唯有当着众人的面,摧毁这个人的社会形象,留下不可磨灭的伤疤,才能让在场的每个人都心有戚戚。

谁都是杀一儆百里的“百”,也谁都有可能行差踏错,变成那个“一”。

它可以用来震慑不好好学习、痴迷于写小说的学生,同样也能用来警告一切“不务正业”“离经叛道”的行为。

有人上早课吃东西,“来,你站讲台上吃,让大家看看你吃得有多香。”

有人染了黄色的头发,上台,“我亲自给你剪掉。”

“上台来,让大家看看”——这句话在童年阴影语录里,一定能排上前三的位置。

吊诡之处在于,这样的惩罚手段是为了“让人知耻”,可它真正能伤害的人,都是本来就“知耻”的。

陈美如知耻,知道自己这样平凡的人其实不配有王子来爱,所以才惧怕小说被发现、被嘲笑。

如果没有这本小说,她会是最乖的那种学生:不漂亮不扎眼,安安静静,循规蹈矩,学习虽然不拔尖,但好在从来不闯祸,乖巧听话得很。

她成长的小城里那些“羞耻”的定义,在她心中早就根深蒂固。

写小说是她十几年的人生里做得最出格的一件事了,但就算是在梦里出格,一样也要接受惩罚,也该感到羞愧。

当众羞辱她之所以有效,建立在她此前已经被耻感文化规训的基础上。

而对于真正跳脱在规则之外的人,什么当众惩罚,耻感教育,都没什么大用。

陈美如的闺蜜姜蕙真,一个调皮惯了的学生,眼见着陈美如在教室里哭,主动站出来说日记是自己写的。

但老师眼也不眨,根本不在意:“她能写出这种东西跟你脱不了关系!”然后惩罚继续,受刑者仍然是陈美如一个人。

姜蕙真本来就不听话,骂她,远不如骂陈美如有效果,说不定还会因为对方嬉皮笑脸,让这场震慑行动功亏一篑。

3. 什么时候才能喊出“幻想无罪”?

这两个人的对比,让我想起高分英剧Sex Education里的一个情节。

剧里有个叫Lily的女孩,平时有点孤僻,喜欢写外星人小说,写自己是征战银河、什么也不怕的外星球公主,写宇宙星河里的爱与欲。

后来小说被当地媒体以“色情”为噱头报道,校长怒不可遏,给她挂上有罪的牌子,还逼她在全校同学面前忏悔:

“我写了下流又恶心的东西,我败坏了学校和同学的名声。”

同样被羞辱的还有一位叫亚当的男同学,罪名是在外不讲卫生,让学校登上了负面头条。

两个人的反应截然不同——Lily痛不欲生,不敢说话,不敢挣扎,把自己关在房间里,再也不敢去上学;

而原本就吊儿郎当的亚当浑不在意,戴着牌子在学校里走来走去,就像没事人一样。

俗称厚脸皮,油盐不进,擅长震慑之道的师长,对他们没有一点办法。

Lily不一样,她和陈美如很像,是学校里最没存在感的那种学生。

她们都不怎么起眼,是学校里最普通的大多数。

小时候班里那些最受同学欢迎、或是最被家长老师宠爱的学生,要么最好看,要么最会学习。

爱偷摸写小说的,往往哪方面都中不溜秋,最多最多在写作文时得过几个优,平时要是不出点丑,都很难注意到有这么个人。

写巴比伦爱情故事的陈美如,从小寄居在舅舅家,从来没考过第一名,不敢穿好看的、鲜亮的衣服。

只有在日记本里,她才是自由的、无所顾忌的,是被关注、被深爱、被嫉妒的女主角。

悲哀的是,爱用这种手段的大人,或许本身也是跟陈美如一样的人。

他们也在不要出风头、要遵守纪律,什么年纪该做什么事的集体气氛里长大,且是这套规则的完美执行者。

就像陈美如的老师,她毫无疑问是传统想象中的那种“严师”,一路规规矩矩地读书工作,做一个中不溜秋、但合乎规矩的好孩子、好学生。

然后成为一名有资历的好老师,家长把孩子送到她手里,就图她“管得住”。

相信守规矩、不犯错是自己成功的要素,反过来,也用这个标准去要求下一代人。

十二年前她当众羞辱陈美如,是“为她好”;十二年后陈美如回学校,看到的第一幕还是她在当众羞辱新的学生。

某种意义上说她的确是成功的,恨不得整座小城里都是她的学生,从街头走到结尾到处有人打招呼,人人尊称一句“马老师”。

可跟在她身边的陈美如呢,十二年过去了,她长了个子、换了打扮,离开小城那么多年,一回来说起陈美如的名字,连菜市场的小贩都还记得:

“陈美如啊,就是那个全年级最出名的,写色情日记的陈美如啊!”

当年的同学早就长大了,二十多岁的人,谁也不会觉得“共赴巫山”是尺度多大的一句话。

他们可能都不记得陈美如当时被批评是因为写了这句话,只会在这以后的很多年里,都记得有个女同学,“写黄色小说那一个”。

施刑者已经嘻嘻哈哈把它当成了一段“陈年趣事”,而受刑者从来不曾从那个刑台上走下来。

陈美如此后的人生,仿佛一直在为当年那场不懂事的春梦支付代价。

她做鉴黄师,因为欲望是危险的,这个职业就像拿着一把手术刀,可以把它们精确地切掉。

拒绝社交,不谈恋爱,害怕跟异性接触,听到班主任喊“陈美如”的名字,时隔多年还会下意识一抖。

美梦的代价,是现实里遮掩着的血赤糊拉的人生。

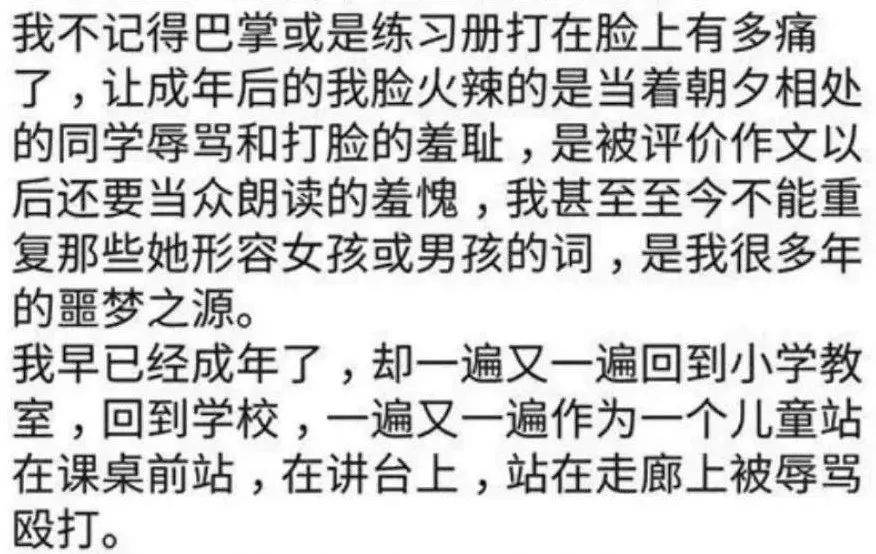

此前有一则学生被当众羞辱后坠亡的悲剧,事情发生后,很多那名老师曾经的学生站出来,回忆起自己当年相同的遭遇。

那种当着同学面朗读自己被评价不堪的作业、被辱骂和打脸的羞耻,在很多很多年以后,仍然是他们无法忘却的噩梦之源。

相比起来,电视剧里的故事看似锋利,其实已经慈悲多了。

Sex Education里的Lily,有一位好同学、好伙伴,在她被羞辱之后,温柔地告诉她:“写小说没什么大不了的,你永远不必给人羞辱你的权利。”

《我的巴比伦恋人》则安排了一场荒唐的美梦成真,让陈美如自己写下的那些人物走出来,拯救她。

她在深夜的江边大喊着“幻想无罪,我要继续做梦”的那一幕,才真的美好得像一场梦。

本文来自微信公众号:Vista看天下(ID:vistaweek),作者:李放鹿