本文来自微信公众号:码农翻身(ID:coderising),作者:码农翻身刘欣,原文标题:《漫画 | 为什么美国人发明了互联网?》,题图来自:视觉中国

我们的故事得从第二次世界大战以后开始。

二战后, 美国和苏联两个超级大国划分了各自的势力范围,在政治、经济、军事等领域激烈较量,一道铁幕在欧洲大陆落下, 冷战开启。

随着苏联爆破成功原子弹和发射洲际导弹,美国本土立刻面临远程核导弹的打击,美国人开始慌了。

作为应对,美国总统艾森豪威尔授权成立了一个新的研究机构:高级研究计划署(DARPA)。

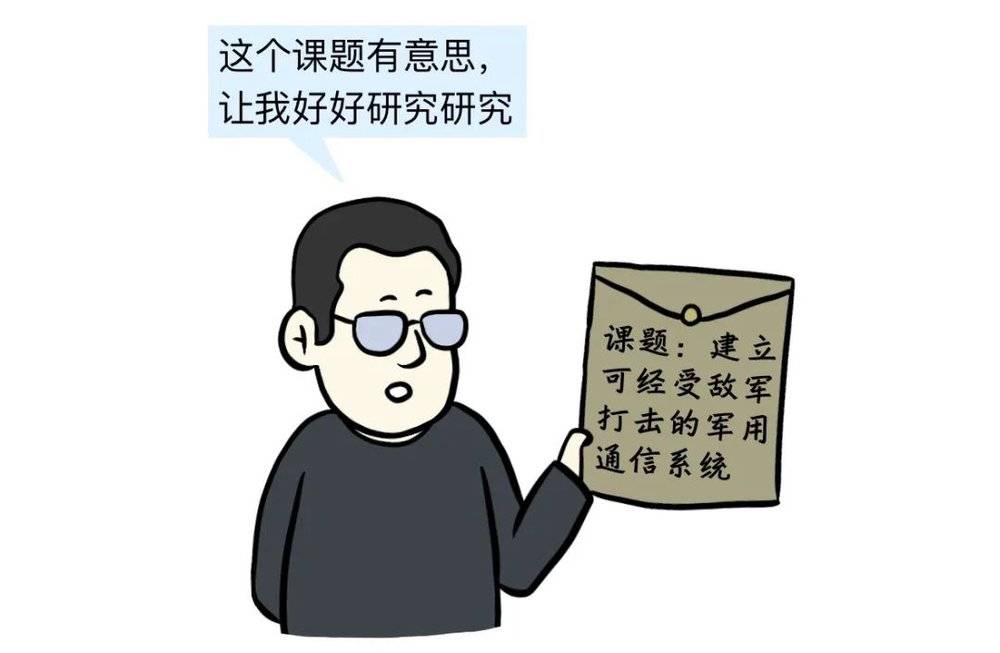

DARPA有很多项目,包括弹道导弹防御、卫星导航、核试验检测等等,其中一项是建立一个可经受敌军打击的军用通信系统。

1955年,兰德公司的巴兰被这个课题深深吸引。

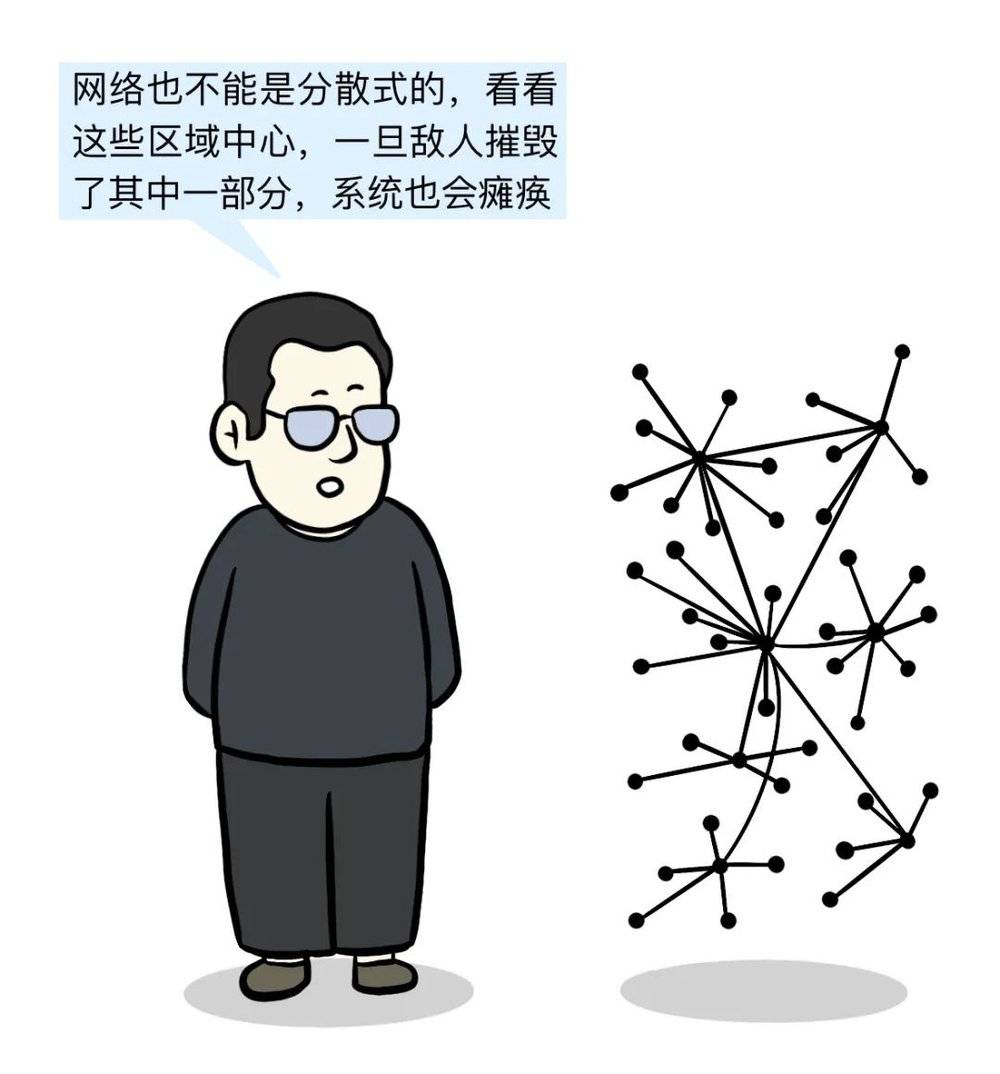

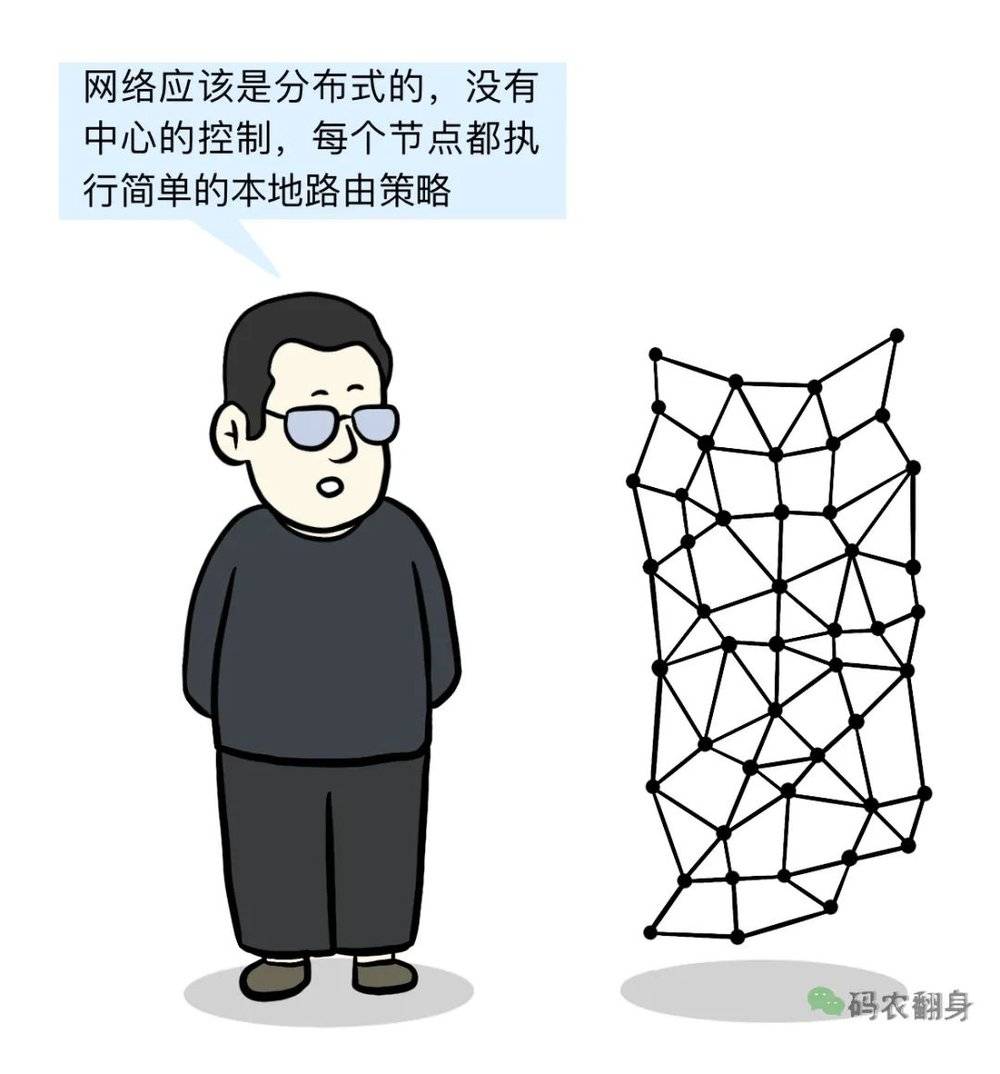

经过研究,巴兰提出了两个重要思想,第一个是:网络的控制权应该完全分散。

分布式的思想让每个节点在路由数据流时都具备同等地位,这成为未来的互联网的最根本特征。

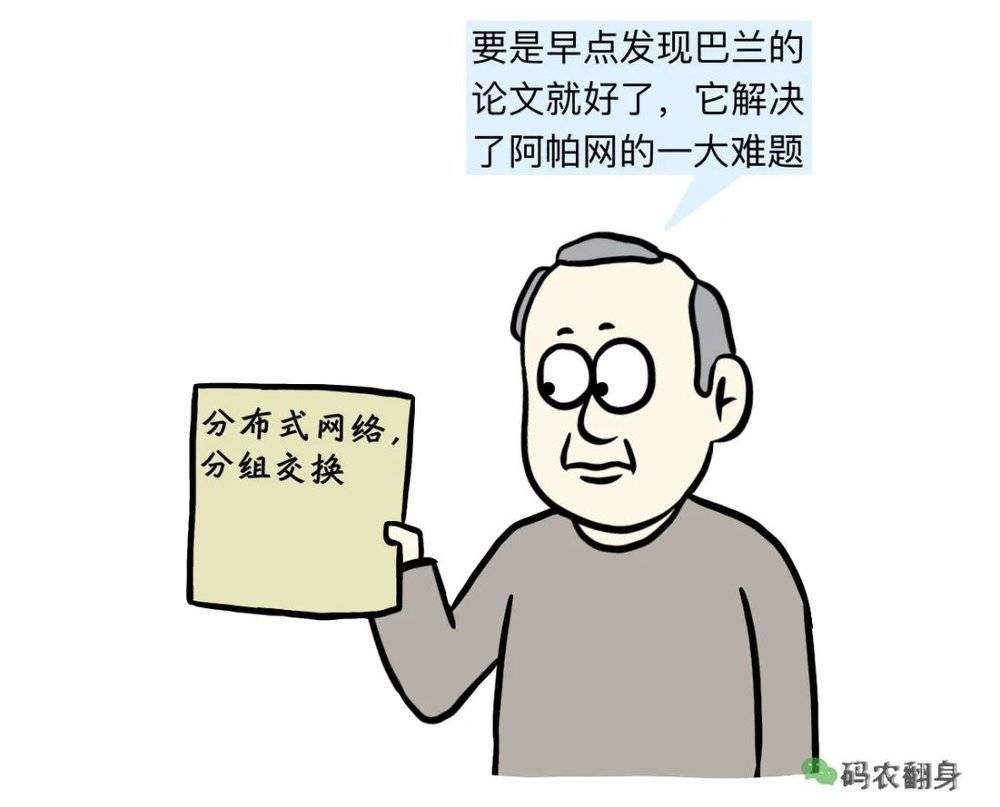

巴兰的第二个思想是“分组交换”, 要向理解它,我们得先看看“电路交换”, 最典型的就是电话网络。

由于有专有的连接,预留的带宽,那么发送方可以用固定的速率向接收方传输数据。

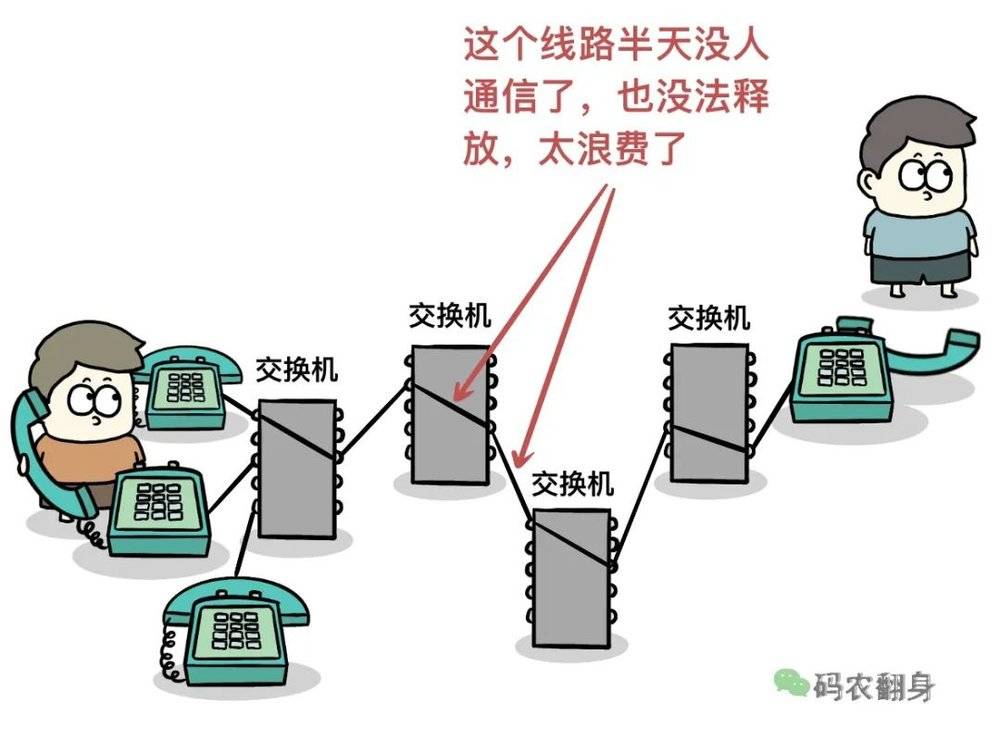

但是电路交换的缺点也很明显,假设两个人打电话,突然,其中一个人离开了,这个时候预览的带宽没法被别的通信复用,白白浪费了。

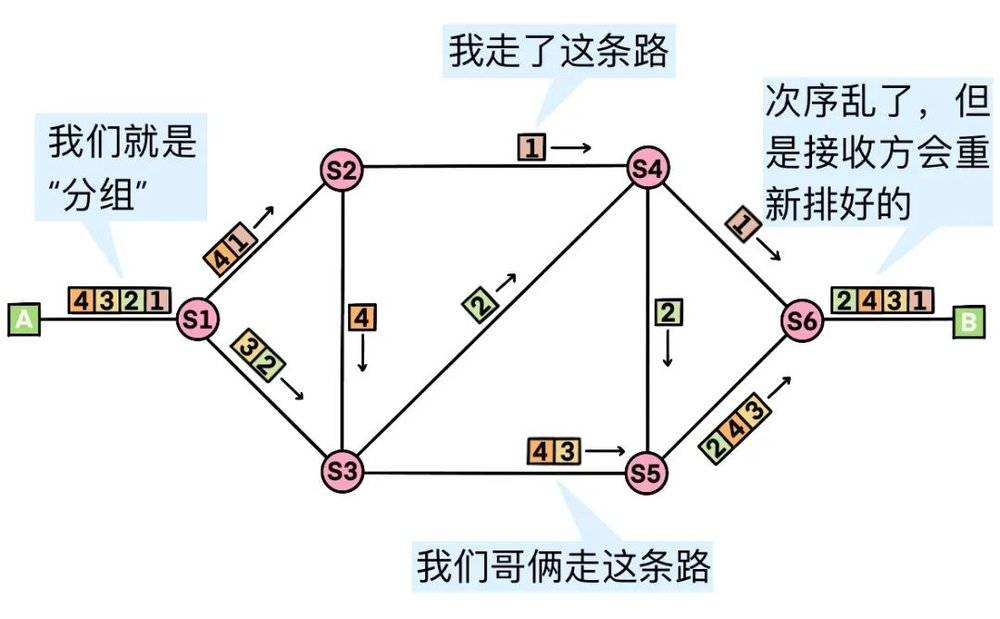

巴兰提出的分组交换,不会为两个用户建立物理的连接, 也不会预留带宽,相反, 数据被划分成一个个小的数据块进行传输,称为“分组”。

就像把一封长信分割为几十张明信片一样,每张明信片都有编号,目标地址也一样。每张明信片可能会通过不同的路径抵达终点,然后它们会被重新拼在一起。

可以说,巴兰提出的思想,正好和DARPA要做的事情不谋而合,当时的项目主管是罗伯茨, 他已经做出了规划,要建立一个叫做阿帕网的网络。

但是,当时的每种计算机都有自己独特的控制方式和文件组织方式,相当于每个人都在说自己的语言,根本无法交谈,这怎么能够实现联网呢?

解决的办法就是制定一套通用的协议。

协议听起来很高大上,但实际上就是通信双方的一种约定而已,例如两个人见面了,可能会这么说:

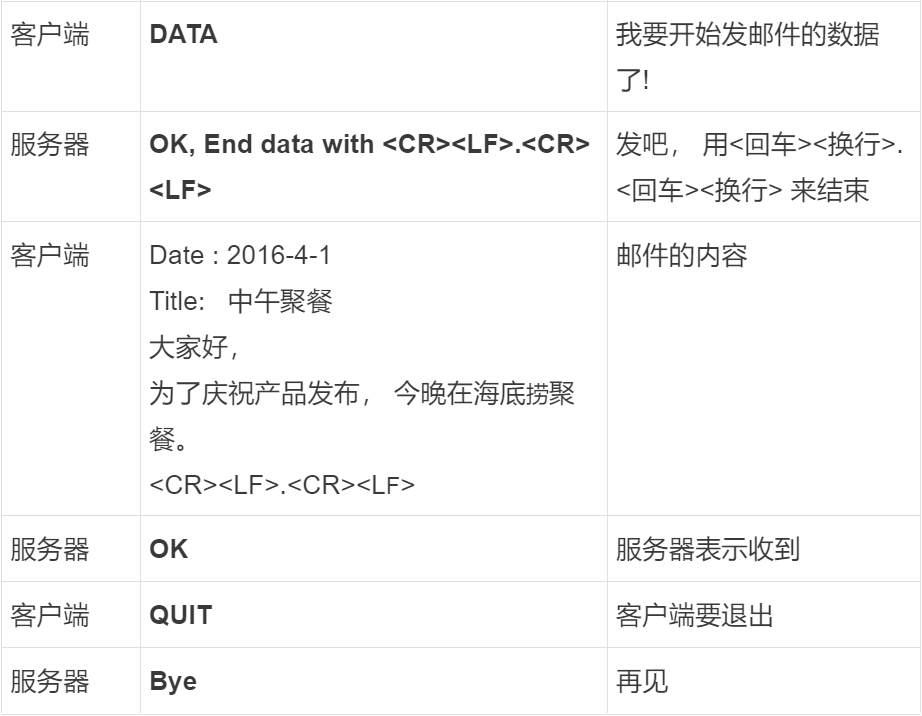

再来看一个计算机发信的协议:

可以看出,和人类对话是很相似的, 但是有三个非常重要的要素:

阿帕网的通信协议叫1822, 这是因为那份报告的编号是1822, 可见当时工程师也不知道该起什么名称。

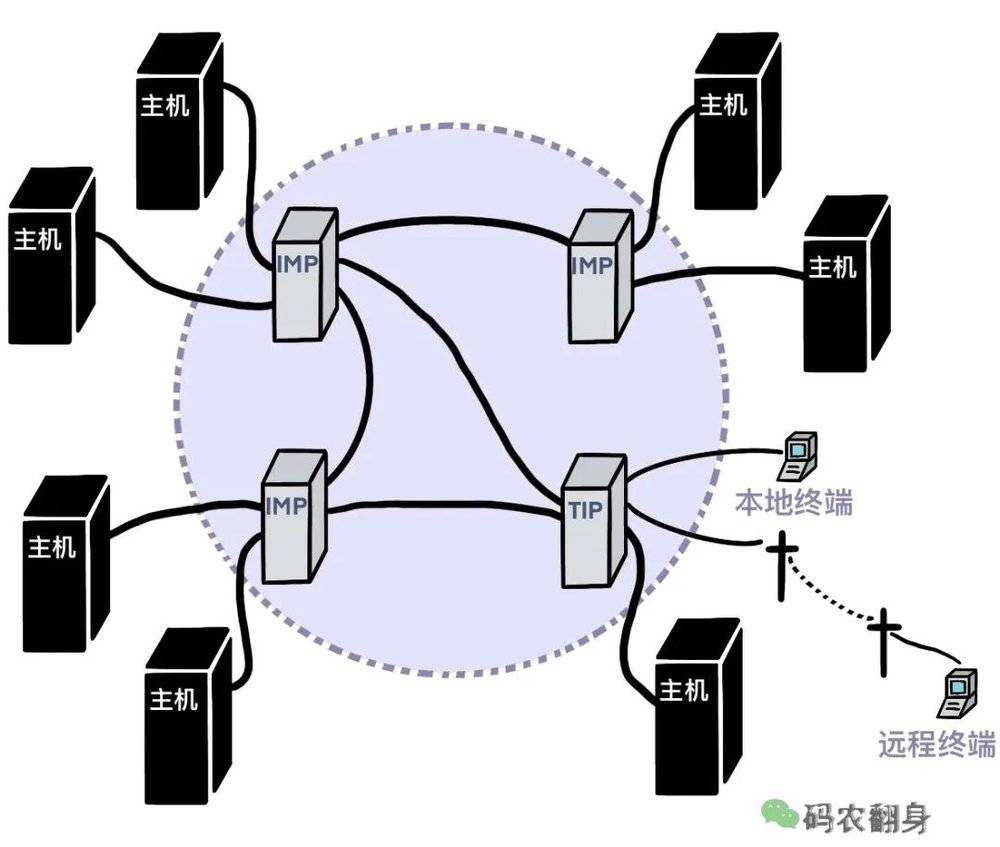

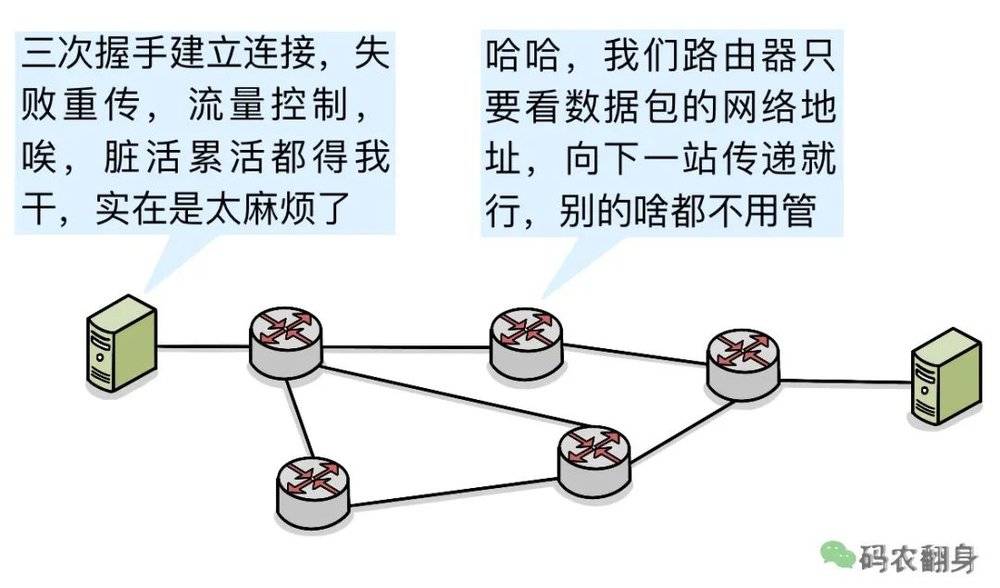

在罗伯茨的规划中,主机不应该处理数据路由的任务,这个任务应该有一个小型的廉价计算机来承担, 罗伯茨把它称为IMP 。

主机把数据包发给IMP,IMP查看目标地址,或者把它传递到本地连接的主机,或者传递给另外一个IMP。

为了防止数据包丢失,发送方IMP会暂存数据包,直到获得接收方IMP的确认为止, 如果没能收到确认,它就重新发送。(注意,这时候是中间的路由节点实现了失败重传)

1969年底, 阿帕网初步建成,将位于加州大学洛杉矶分校,加州大学圣巴巴拉分校,犹他大学,斯坦福研究院的4个计算机中心成功连接在一起,人类从此进入了网络时代。

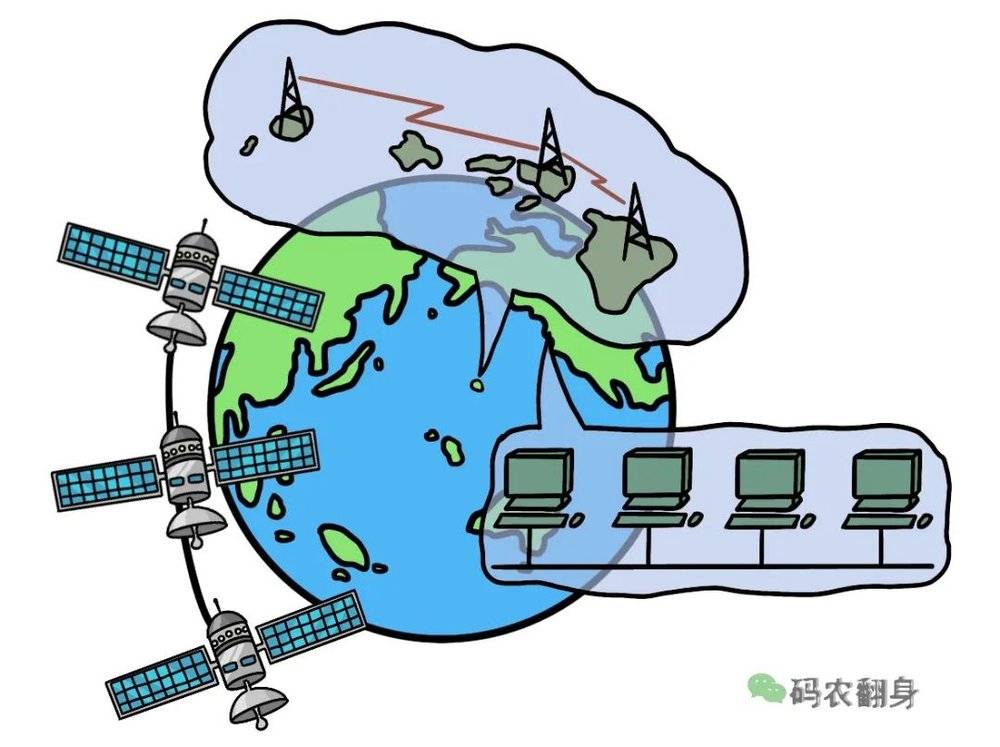

在阿帕网的激励下,越来越多的网络建立起来,夏威夷建立了无线电网络,硅谷发明了以太网,太空的卫星也组建了卫星网络。

它们虽然都是分组交换网,但是都不兼容,无法互联。

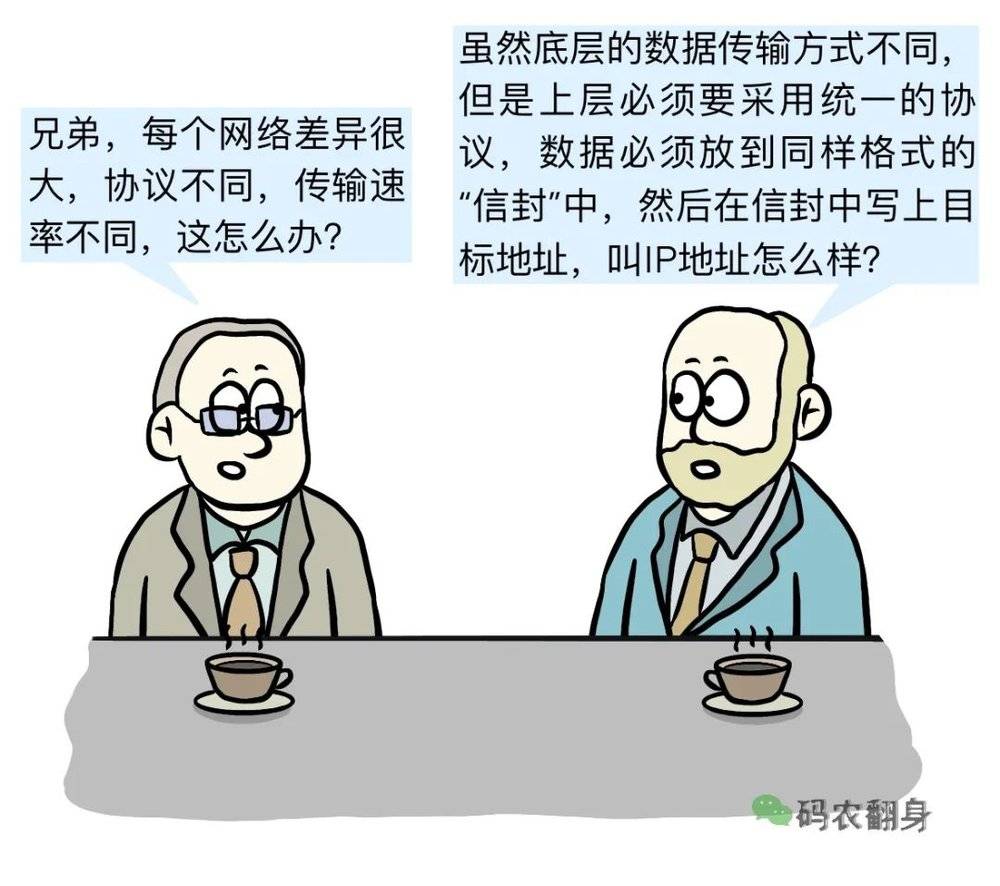

1973年, 鲍伯·卡恩(Bob Kahn)决定解决这个问题,他拉来了温顿·瑟夫(Vinton G.Cerf)当合作伙伴

鲍伯·卡恩和温顿·瑟夫做出的这个决定极其关键:可靠性的重担从此由终端(发送和接收信息的主机)来负责,这样网络自身就可以极大简化。

这样就对网络的要求就达到了最低:只需要接过这个数据包,尽力地传递它就好了。

在此思想的基础上, 卡恩和瑟夫最后写出了著名的TCP/IP协议草案。

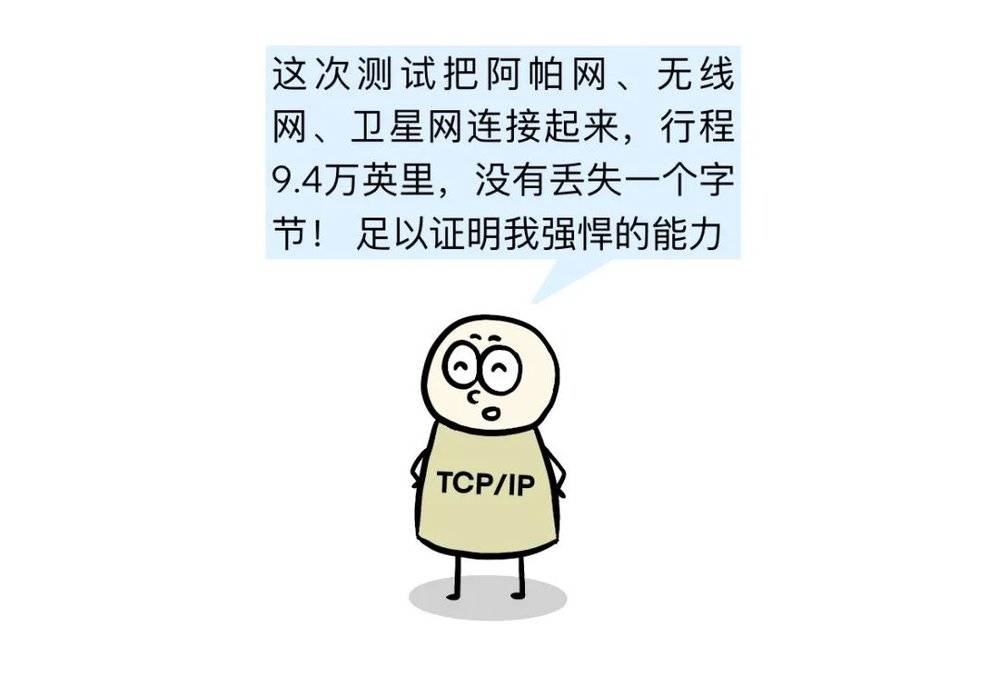

但是TCP/IP到底怎么样呢?1977年11月,卡恩和瑟夫做了一个有里程碑意义的实验。

数据包从一辆载有无线传输器的箱式货车发出,进入阿帕网,然后通过专用卫星链路到达伦敦,再通过卫星传输网络,到达阿帕网, 最后传回南加州大学信息科学研究所,行程 9.4 万英里,没有丢失一个比特的数据信息!

瑟夫努力劝说让 IBM、DEC、HP 等大厂支持 TCP/IP, 但都遭拒绝,在他们看来TCP/IP只是一项研究试验,甚至是学术玩具。

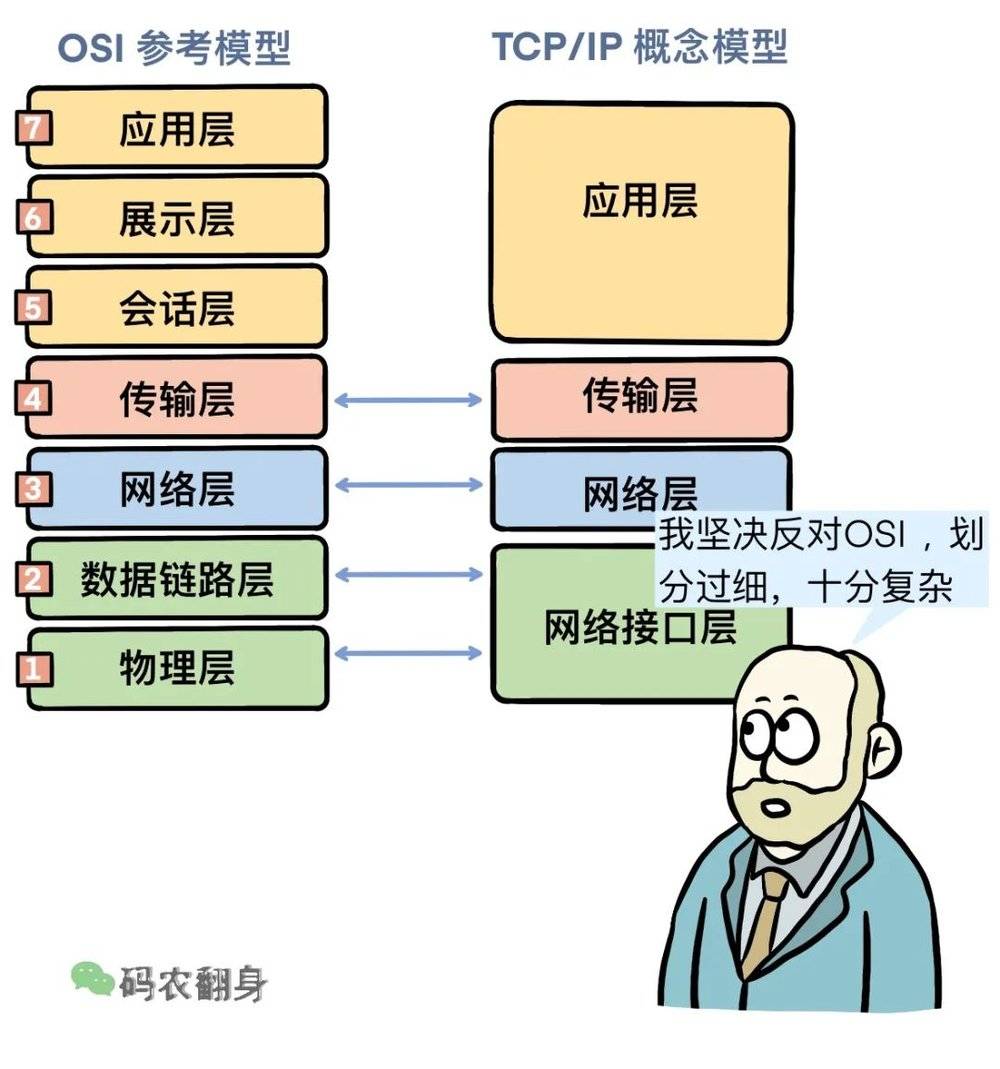

1988年,欧洲很多国家都加入了OSI的阵营,美国政府立即回应,将TCP/IP作为官方标准。 如果有更多的国家选择OSI,互联网的历史将会彻底被改写。

然而,多年前的一次无心之举,让TCP/IP取得了关键的竞争优势。

1981年,DARPA资助BBN公司(阿帕网的承包商)和加州大学伯克利分校,把TCP/IP协议加入Unix操作系统。

当时还在上研究生的天才Bill Joy拒绝了BBN公司的代码,理由是BBN写的TCP/IP代码实在是差劲,Bill Joy另起炉灶,很快就在BSD Unix当中实现了一个高性能的TCP/IP协议。

Unix的广泛传播极大助力了TCP/IP的发展,事实证明,从实践中来的TCP/IP协议非常优秀,非常开放,很快,TCP/IP无处不在,轻松击退了OSI的进攻,成为互联网的标准。

OSI现在只能停留在教科书中,让大家瞻仰了。

1989年,欧洲原子能研究中心的蒂姆·伯纳斯·李提出了万维网(World Wide Web)的概念, 并且基于TCP/IP发明了HTTP协议、 HTML页面和Web服务器。

这三项技术迅速普及开来,构建了无比精彩的互联网世界。

向这些互联网的先驱们致敬!

本文来自微信公众号:码农翻身(ID:coderising),作者:码农翻身刘欣