坚持这么久,他目的明确:进看守所。理由很简单:看守所吃住还可以。

这种事时有发生,算是个操作性很强的都市传说。

2015年,台湾高雄有个找不到工作的流浪汉,拎把锤子抢银行。事后供认,没钱吃不上饭,就用了这招。去年七月,成都有个同样的案子,手段更直接:跑到公安局门口烧警车。

除了成心吃牢饭,还有种赖在监狱里不肯出来的。有在监狱做过调查的朋友讲了一件事:牢里有些当老大的不愿意减刑,说出去没活路,在里头有人(小弟们)养——不但能解决吃喝,还能解决性需求。

截图来自视频节目《人间彩蛋》,这个节目做得很有意思,不过现在已经停播了。

人们常说,剧组是个小社会,学校是个小社会,企业是个小社会。最接近社会形态的是监狱,这是与大社会几乎完全隔离的小社会,有独立的生存法则。

要总有人想待在监狱的小社会里,说明小社会生态有问题,外头大社会也有问题。

整理《北洋夜行记》故事一年多,我看了些民国北京犯罪和监狱的研究,打破了不少原有的误解。

比如说,金木记录的罪案调查里,有不少奇奇怪怪的罪犯,做些极端的事。实际上,当时的监狱里很少见到这类犯人,最多的是小偷,骗子。

民国的北京城,治安很差。除了乞讨,小偷算是当时北京最流行的行业。前门、朝阳门和天桥一带,当时都是小偷的天堂。

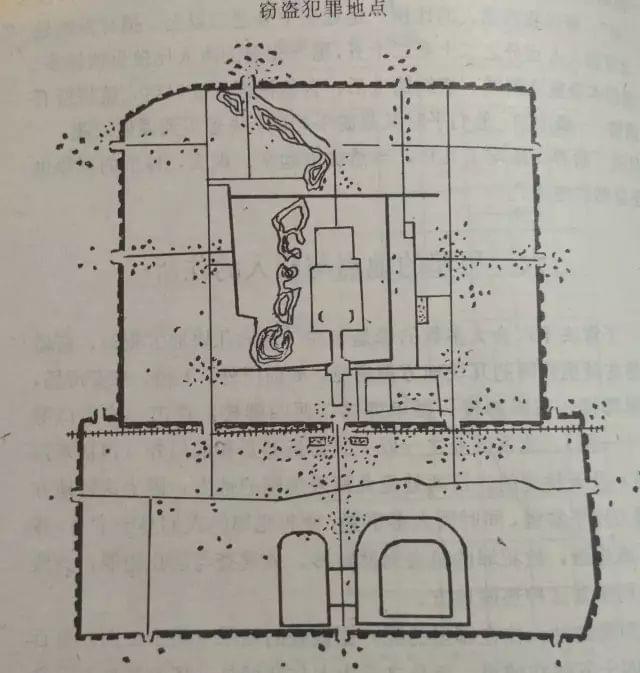

严景耀根据调查制作的北京盗窃犯罪地点分布图。

当时的北京,犯罪分季节,夏天打架斗殴强奸的多,冬天偷盗的多。穷人没房没粮没柴火,最怕过冬。

一到冬天,天寒地冻,就到了穷人偷东西的季节。

1929年12月27号,北京《益世报》登了个新闻。三个在西城根捡煤过日子的男人,商量找个什么地方过冬。最后得出结论:蹲监狱。

三人到了彰义门大街(今广安门大街),在路边看见一辆洋车,大大咧咧走过去把搭在车上的一件小褂拿走了。车主一嚷嚷,巡警来了,直接掐监入狱。

益世报

益世报,民国时期一家隶属于天主教会的报纸,由比利时籍神父雷鸣远于1915年10月10日在天津注册创办,为民国四大报刊之一。另外三个是《大公报》、《申报》和《民国日报》。

法庭判处三人有期徒刑三个月,得知结果,三人连连叩头,感谢法官秉公执法,并说:“住到三月里,开释出去,天也暖了,不怕冻了。”

九十多年前的新闻,跟现在一样可笑。

当时的北京城就是这样,普通人的生活,更多是像《骆驼祥子》里拉洋车的祥子,而不是《大宅门》里的药行会长白景琦。

三人能选择这条路,是因为新式监狱。

光绪三十一年(1905年),清廷在德胜门外功德林寺建了个第一个新式监狱,叫京师习艺所。习艺所“尊重人权”,让犯人在里面习得技艺,接受改造。这与以往严刑拷打为主的旧式牢房有实质差异。

当然,新式监狱理想与现实之间的鸿沟,一直到民国后几十年也没填上。直到1928年,虐人的刑具才逐渐废除。

当时,京师习艺所,已经改名为京师第二监狱,不但挡风遮雨,管吃管住,还能领肥皂,每周洗一回囚服,每年洗一回床单。

那么,作为“求生场所”的新式监狱,到底什么样?

1928年,燕京大学出版了一本论文,《北京犯罪之社会分析》,作者是23岁的社会学系学生。为了做调查,他主动做了志愿犯人,跟犯人做朋友,成天聊天,了解他们的犯罪情况和狱中生活。

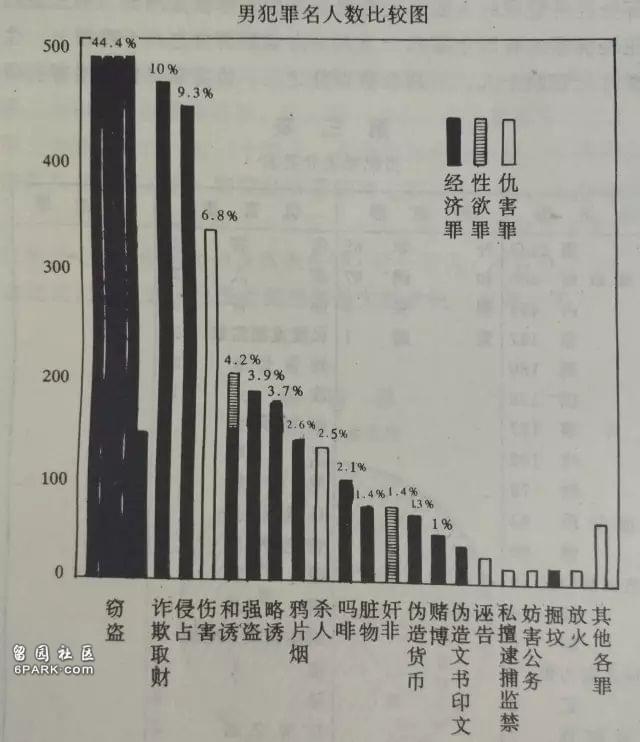

严景耀在《北京犯罪之社会分析》中,根据调研数据统计的犯罪类型分布。严景耀发现,无论男女,比例最大的犯罪行为都是经济犯罪:为钱。得来的财物,要么为吃饭,要么为吸毒。其中,占比不小的和诱罪(拐骗),也多是求财,而不为性欲。温饱是问题,淫欲抬不了头。

以京师第二监狱为例,犯人们的早餐是籼米饭,午饭稀粥,晚餐玉米面窝头。这是当时底层的主流食品。

尤其是窝窝头,是中国几代年轻人忆苦教育的重要道具。自民国初年到建国后几十年,一直是监狱伙食的品牌。

80年代,歌手迟志强根据自己坐牢经历,写了一首经典歌曲《愁啊愁》。情景喜剧《武林外传》里,飞贼白展堂多次演绎这段经典唱段。

早午饭根据犯人不同工种分为五等,干得活重就吃的多,比如砖窑,农场;干得少就吃得少,例如织布或者做火柴盒。籼米饭最多十四两,最少六两,馒头最多三个半,最少一个。稀粥不分等次每人一碗。菜类有白菜萝卜南瓜等,还有腌的咸萝卜,每逢国庆日和新年日还可以吃上猪肉。

京师第二监狱的砖窑,做重体力劳动的犯人每天可以比普通犯人多领到二两干面的粮食。

这种伙食水平,当然比流浪街头乞讨好多了。这似乎体现了新式监狱的“文明”。

有人却看法完全不同。

严景耀调查北京犯罪情况的同一年,上海乐群书店出版了一本非虚构作品《苦囚杂记》,作者是28岁的江苏作家周毓英。他根据当时监狱调查的情况,写了八个短篇故事。

周毓英(1900—1945),作家,笔名菊华等。江苏省宜兴县人。

周毓英,创造社成员,曾是左翼文学联盟成员。后来,写过一些论文骂鲁迅。1932年8月,左联机关刊物点名批评他,称其“完全放弃了联盟的工作”,“表示了极端的动摇”,“不久并参加了反动民族主义文艺运动”,已成为“无产阶级革命文学的叛徒”,被开除出“左联”。

其中有个故事叫《偷饭》。里头说,一个囚犯每天吃不饱,饿的难受,就问狱友怎么能多吃点。狱友却说:“吃官司要受饿,国家定了的哟。”

这人不懂,狱友就解释:不使犯人吃饱,这是有作用的——是为了让犯人老实做工。

“上工场也不是好容易的。他们因为囚犯要不高兴上工场,所以特别用饿这个法子,并且把上工场这件事弄得极烦难,把你饿得苦透了。才给你上工,好使你死心塌地做下去。”

于是,这人就拿出自己的棉衣贿赂看守,让看守“运动运动”,送自己去做工。

吃饭分等级,好歹穿衣是基本一视同仁的。调查资料记载,犯人入狱时要脱精光,收缴一切金属、钝器、锐器、绳索等。

为了节省开支,犯人可以穿自己的衣裤,没有的,监狱给发放。比如,冬天一律都是灰布大领、大襟的小棉袄,没有金属或纽扣,只用布带子扎着,下身穿一条缅裆裤。

缅裆裤,又称免裆裤、棉裆裤,裤子特点是裤管宽、裤裆大、裤腰高。

制作方法简单,先在粗布上画出裤子的轮廓,然后用针线把剪下来的裤片缝在一起,再在腰部接上四五寸宽的白布作为裤腰,一方面是便于系裤腰带,另一方面有利于腰部保暖。穿着时,把腰部多余的部分向中间折过来,用腰带扎紧,再用布条将腿部扎紧,防止风从裤管里灌进来。这种裤子有单裤和棉裤之分,但人们常说的“缅裆裤”一般是指棉裤。甘博拍摄。

迟志强在《愁啊愁》里唱:愁啊愁,愁就白了头 / 自从我与你呀分别后 / 我就住进监狱的楼。

这个“楼”字,写得准确。

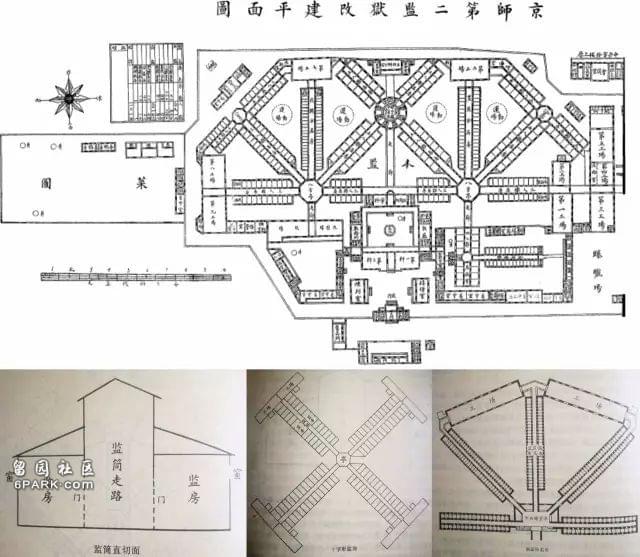

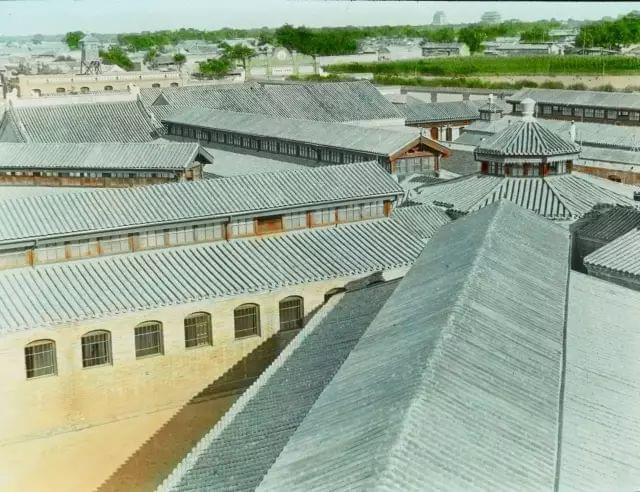

民国新式监狱是楼房。京师二监以一栋二层瞭望楼为主要建筑,向四周伸展出几个甬道,甬道两边就是监房。

京师二监平面图

中间的瞭望楼就像乌龟的身子,向四周伸展的甬道就成了乌龟的四肢,所以犯人和管教都管这种建筑称为“王八楼”。

这是日本监狱学家小河滋次郎的作品,人们给这种建筑起了个外号,叫做“王八楼”。

从另一个瞭望楼俯瞰监狱和十六角楼。

王八楼里,除了监房,还有工厂。这和现在的监狱结构相同,一边生活区,一边生产区。

犯人在监狱工厂工作,除了多吃点,还能挣工分,攒多了兑换奖励或减刑。制作的商品贩卖到外头,挣的钱就是监狱的收入。

监狱磨面科的犯人在劳动。甘博拍摄。

日常生活,分为衣食住行。在监狱里,最多跑跑步,放放风,一般用不着考虑“行”的问题。

除非你越狱。

上期《北洋夜行记》故事里讲到,民国新式监狱巡视严格,还装有电网,很难越狱。我翻了十几本书,在《民国北京犯罪研究》里找到了一个京师二监越狱的真实案例:燕子李三。

燕子李三真名李景华,祖籍河北涿州,后在良乡县居住,凭借一身轻功了得,成当时京城名噪一时的飞贼。

李三越狱的传闻很多,最夸张的是他能来去自如。有据可考的越狱有四次,第一次就是京师二监,第二次是从法院看守所逃走、第三回从保定监狱越狱,最后一次从感化所越狱。

燕子李三是中国近代流传于民间的人物,有各种的版本和各种离奇诡异的传说。由于他行踪诡异,每次偷盗后,为显示自己的本领,时常把一只用白纸叠成的“燕子”插在作案的地方。用以表示“此事由爷做”,与外人无关,“燕子李三”的名头即由此而来。他因时常劫富济贫,为人所称道,而被人称为侠盗,与大刀王五、义士霍元甲并称为“幽燕三侠”之一。图片是民国时期的新闻。

按照文明的讲法,监狱的目的是改造犯人。所谓重新做人。

有些欧美犯罪学家研究罪犯人格,认为犯罪是一种心智缺陷。也就是说,犯人不是正常人。

严景耀在监狱呆了半年,觉得这是忽略了社会问题。犯人本身,多是和你我心智水平相同的普通人。

这点我同意,大部分犯人是普通人,他们需要的是重新社会化,适应社会机制——如果这社会还算正常。

当时的新式监狱,采用了“文明”改造方法:宗教教诲。

宗教教诲最早出现在西方监狱,按照基督教原罪概念,去感化教导犯人,教诲师就是牧师。

民国政府向西方学习,也玩宗教教诲。无奈中国社会宗教情况复杂,于是组建了教诲师天团:职业教诲师、神父、老道、和尚一股脑地送到监狱里,按课程表给犯人讲课。

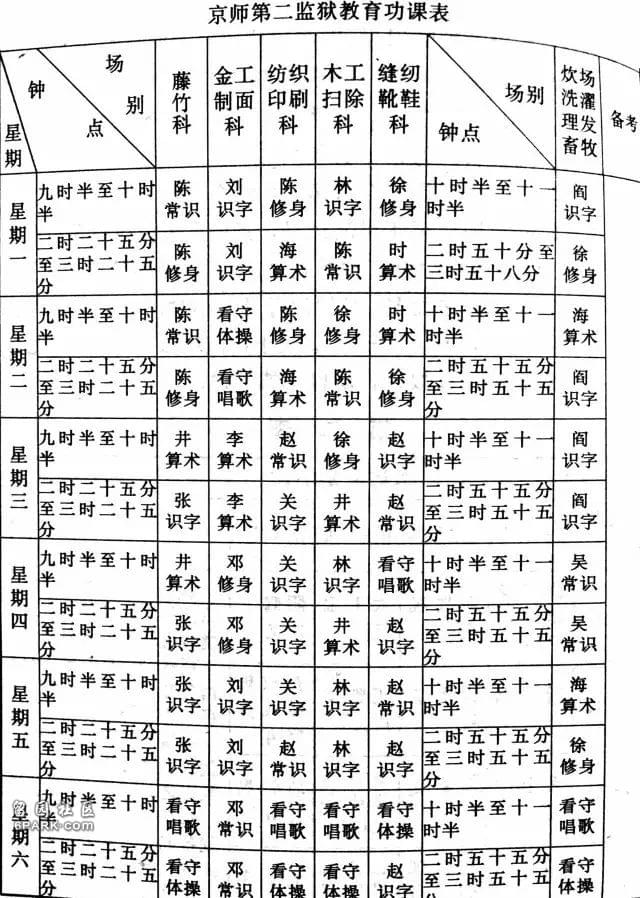

京师二监的教育课程表,图片出自开明出版社《严景耀论文集》。

每座新式监狱都配备教诲师和教诲堂,旧监牢改造的监狱没有这个条件,就会让犯人直接在工房或者监房里教诲。

民国新式监狱教诲室,挂着耶稣基督、孔子、老子等等各路神齐聚一堂,共同感化众生。

这种教诲,当然没用。大多中国人是对宗教无感的。至于信佛信道,都是实用主义的“菩萨保佑”,并不涉及精神。最多,在念到“乌鸦反哺,羊羔跪乳”这样的教诲词时,会有人稍有所悟。

京师一监图书馆里,佛经占了馆藏的一半。

相比精神和意识形态问题,监狱里更重要的是肉体问题如何解决。

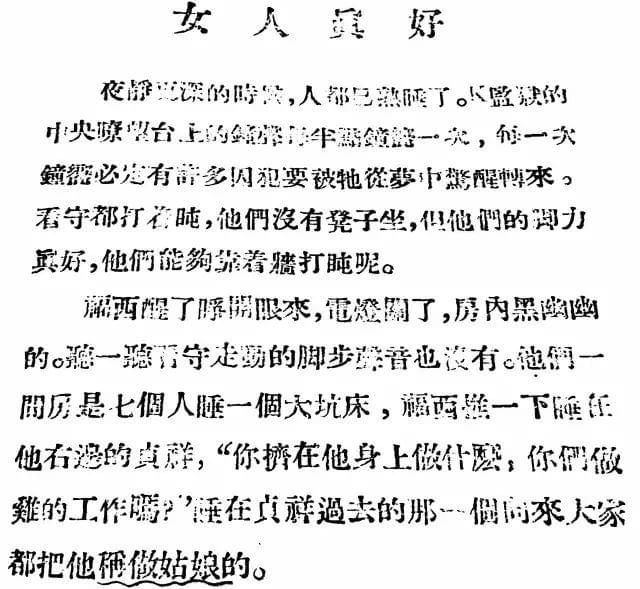

《苦囚杂记》里有篇故事叫《女人真好》。监房里有种大铺是七个人一张炕,半夜,俩挨着睡的犯人失眠聊天。

“我还是光身(单身)。”贞祥声音很低,不好意思说的样子。

“怎么还不娶呢?今年几岁?”

“二十三岁了。”

“明年出去你要用力去找的——唉,我现在想起来女人真好!女人真好!”

“是的,我也常常想呢,女人真好!不是女人。就是女人的手,女人的脚,女人的头发,都好!都好!女的屁股更加好!想死我的!女人确乎是好哟!”

“你是外行,乳是女人身上顶好的,不过屁股也好——呃!女人穿的衣服和鞋子也香的啦!”

真祥伸手去摸福西的乳,摸了下便叹着气:“男人终是要不得,乳不会长高大和柔软一点。”

“男人的乳是退化了的。”福西把真祥的手移开去。

“摸摸也是好的,聊胜于无哟!”真祥的手又伸过去摸着。

“乳是退化了的。还是摸你的屁股倒好些,那是和女人差不多。”福西很迅速的去摸真祥,真祥并不避开。

图片来自1928年《苦囚杂记》扫描本。

这场景,不知周毓英是怎么知道的。或许是采访得来,或许是有艺术加工。总之,真是寂寞不堪。

社会贤达,文化知识界,都在关心囚犯的性生活。

1933年,《十日谈》杂志创刊号,刊登一篇关于“囚犯性欲问题”的评论。

当时,政府已经考虑准许有老婆的犯人定期回家。文章却提出问题:单身汉怎么办?

就连上海女性杂志《玲珑》,也对狱中囚犯的性欲问题产生了兴趣,在1935年的第二十五期杂志中,用“犯人要求解决性欲”这个直白的标题,阐明了他们的观点。

《玲珑》,是在1931年3月18日创刊于上海的一份女性杂志,1937年抗日战争爆发后停刊,总共发行了298期。该杂志的尺寸非常之小,为64开本。

这个问题,清代旧监狱就有解决方案。当时的牢饭里,有一间叫做“家信房”。为了让判死刑的犯人留下后代,准许犯人召其妻子到监狱住宿,住宿的地点就是这个 “家信房”。

到了新式监狱。大多地方县市的监狱依旧沿袭清代牢房,“家信房”的传统不仅延续下来,还进行了扩展。犯人们贿赂看守狱警,把这里作为了与私娼幽会的场所。

基本上,有钱就能解决。实在不行,就像《女人真好》故事里一样聊以慰藉。

对于生活在其中的人来说,监狱究竟是什么?不是王八楼,不是工厂,也不是牢饭,更不是唱歌——按照司法部规定,新式监狱会安排老师教犯人唱歌。

这些都是表面的体验,真正需要应付的关系——

......犯人,犯人,犯人,看守,犯人,犯人,典狱长,看守,犯人,管教,教诲师,犯人,犯人,看守长......

严景耀在《中国监狱问题》里描写过这样一个场景:

“一个被开除的看守的妻子,领了两个衣服很破的孩子,在监门外啼哭着要求见一见典狱长,希望能领她丈夫六个月的欠薪,当时我注意她的时候,她已经在监门口立了三天了。”

看守和犯人,角色上对立,现实中却相互依存。监狱缺钱,看守拿不到工资,就带一些违禁品卖给犯人。犯人在工厂做东西,有时候也偷出几个卖给看守。

一九二七年,京师第三监狱取消,将所有犯人转送第一第二监狱时候,发现几乎人人口袋都装了烟。

这些烟都是用工厂商品和家人送来的衣物跟看守换来的。据说,一双鞋只能换来一根卷烟。

严景耀见过一件事,一个坐监的强盗跟看守说:“先生,您在监里待我太好了,我实在感恩不浅,以后我出了监到了口外做些生意(再去做强盗),有了钱,然后再报您的恩。”

最极端的情况,穷到无奈的看守,会在监狱里偷东西——跟穷人主动吃牢饭相比,这种事更黑色。

犯人在做衣服,犯人和狱警同时望向镜头。

1986年,京师第二监狱被拆除,在原址修建了功德林小区。这两年,这小区的房价飙升,一平米已经涨到了12万。

二监的痕迹,如今只剩一座角楼隐没在闹市之中。

北京功德林小区。