王继芳算不上中共的高级干部,但由于工作位置特殊、叛逃时机关键、后果极其恶劣,使他成了中共在解放战争时期数得着的大叛徒。关于此事,目前能看到信息大多出于张正隆的著述,不堪者甚至逐句抄袭(例如:赖晨的《林彪总部的王继芳投敌始末》)。然而,除了时任国军少校参谋的黄仁宇在《黄河青山》一书中的一些基于亲身经历的个人回忆之外,关于此事尚未见到基于国民党方面史料写成的文章。

笔者近日在研究其他问题时偶然看到了台北“国史馆”数据库中的相关资料,其中包括王继芳当时的口供和杜聿明等与蒋介石的电报,便觉值得与读者们分享。需要说明的是,这些虽然是档案材料,但不一定就是“真相”,许多细节还需要与中共方面的材料参验之后才能下结论。下面,本文将依次介绍国民党档案中王继芳的身份、叛变动机、叛逃过程、提供的情报和引起的后果。

身份

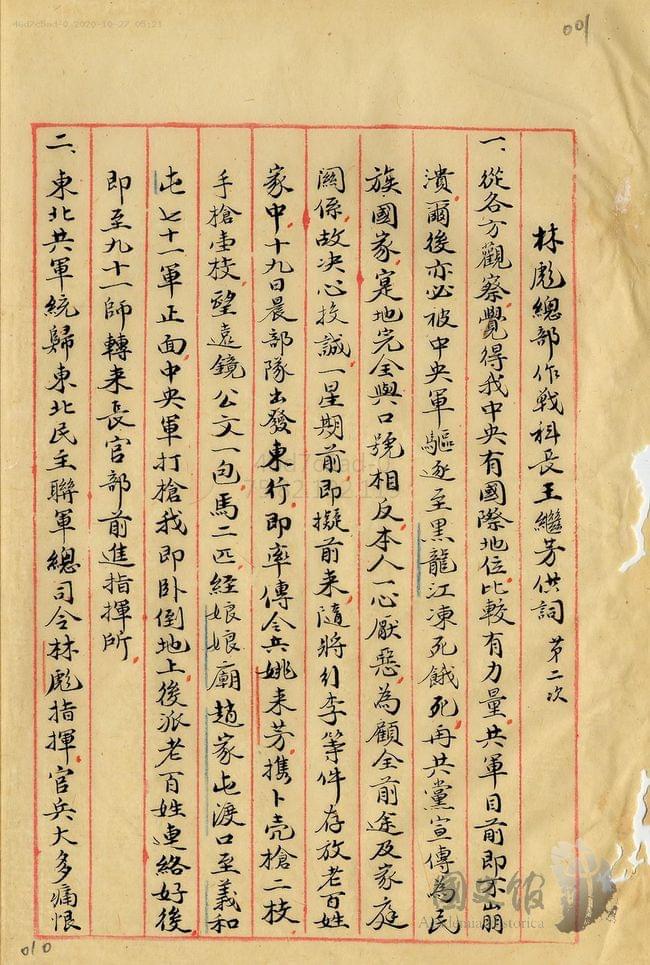

按张正隆的记述,王继芳“本是个红小鬼,在革命部队中长大”。1946年底国民政府东北保安司令长官司令部出版的《接收东北周年纪念册》中也称他“自幼即随林彪,至今十余年并参加共军二万五千里长征,嗣在延安抗大毕业会任教官”。这些已经成为普遍流传的说法。但在王继芳叛逃后不久曾与之面对面交谈过黄仁宇回忆,王继芳“高中毕业后,他就在日本占领区内闲晃了一阵子,后来才加入林彪的游击队”。笔者看到的“王继芳口供”与黄仁宇的回忆更为接近:他告诉国民党审讯人员,自己是“四川巴中人,有八口之家业农。中学毕业后,在汉中经商失败,投入延安。抗大毕业后,至一二九师,先后任参谋。去冬由龙口渡海,在庄河登陆,任林彪作战处中校副科长,现调前方作战科任中校科长。”(台北“国史馆”藏《王继芳投械后供词》)

有学者认为王继芳叛逃前的职位是作战科副科长,他自己则称调到“前指”后成了科长。至于“中校”军衔则不知是谁的杜撰了,中共军队当时根本没有施行军衔制度。这大约是在比附国军的品级,黄仁宇在回忆录中说他们“基于尊敬”一直称呼王继芳为“王上校”。

叛变动机

王继芳1946年5月叛逃时27岁,受林彪重用,前途不可限量。林彪虽一时受挫,但撤退仍有序进行,绝非一败涂地,王继芳怎么就决心改换门庭了呢?在张正隆的书中,王继芳叛变的一个重要动机是与驻地地主家女儿的爱情,这一点甚至成为了此后“王继芳叛逃故事”中的一个重要“卖点”——它很符合中国传统小说戏剧里“英雄难过美人关”、“冲冠一怒为红颜”的审美习惯。此一动机,在王继芳的口供亦显有蛛丝马迹,即声称归附国民政府是为了“顾全前途及家庭关系”,又言投降前一周已经“将行李等件存放老百姓家中”。至于传说中的那个令他下定决心的女人,在国民政府官方材料中则丝毫看不到痕迹。王继芳所供述的“投诚原因”主要还是觉得国民党中央政府“有国际地位,比较有力量”……

综合当时的情况看,王继芳叛逃的决定性原因恐怕还是中共作战失利,他自己觉得前途堪忧。1946年春的四平大战其实有本溪和四平街两大战场,中共三纵队在本溪败退后辽东军区司令部也跑了一个号称“程世才之忠实部属”的作战参谋,即时年26岁的朱庆富,没那么巧也是为了一个地主女儿吧?抗战胜利后,中共派到东北地区的部队扩充极快,不免成分复杂。初到东北,与当地“想中央、盼中央”的老百姓还有一些隔膜。结果一旦陷入逆境,开小差和叛变的事情就层出不穷,甚至形成了风气,并因此而动摇了一些“老红军”和“骨干分子”,这些在张正隆的书中都有反映。杜聿明司令部编的《接收东北周年纪念册》里也记录了一些团长、县长级别的“东北共军之觉悟分子”。可见中共在四平失利后面临着“黑云压城”般的困难局面,全体指战员都会遇到大浪淘沙的考验。

叛逃过程

中共方面的记录如张正隆所写的,王继芳叛逃前确有预谋,“临走前还问有没有什么新情况”,“5月18日夜,‘东总’前指从梨树撤退前,发现王继芳不见了。大家也没当回事儿,以为他干什么去了,还等了一会儿。两天后,林彪觉出不大对劲儿了:这敌人怎么就跟着屁股追,而且这么大胆、放肆呢?”

而王继芳自己的供述的出走时间要晚一天,而且有更多中共方面不知道的细节:他说在中共军队内“逃亡极为困难,无论官兵,超越警戒线即射杀之”。因此他进行了周密准备,“一星期前即拟前来,随将行李等件存放老百姓家中。十九日晨,部队出发东行,即率传令兵姚来芳携卜壳枪两支、手枪一支、望远镜公文一包、马二匹,经娘娘庙、赵家屯渡口至义和屯七十一军正面。中央军打枪,我即卧倒地上。后派老百姓联络好后,即至九十一师,转来长官部前进指挥所。”显然,在两军正在交战的情况下,想要成功叛逃也不是那么容易的事。

提供的情报

说到底,王继芳究竟给国民党军带来了哪些重要情报?有的人说重要得不得了,林彪就是因为他才打了败仗;黄仁宇则说“从和他的谈话中,找不到太多有利我们作战的资料”。揆诸史实,这两种说法都有些过分。

按现在广为流传的说法,王继芳给国民党带来两大“礼物”。一是让杜聿明知道自己的军用密码已被中共破译,于是密上加密,堵住了漏洞。二是让杜聿明得知中共军队损失惨重,于是敢放开手脚追击。

然而对比杜聿明司令部前后的军情电报,这两点可能都不是重点。比如国民党方面的无线电报不能保密一事,国防部和杜聿明在王继芳叛变前早已知道,已规定重要的军事调动不可用无线电传达。同样,中共部队伤亡惨重一事也绝不是什么秘密,按照杜聿明自己的估计中共的损失理应更加惨重一些。他在上报蒋介石的电报中称,仅本溪战场,中共至少伤亡了1万人。

综合前后战事看,王继芳所带来情报的最大价值是彻底消除了蒋介石对与苏军交战的担忧。

本来,蒋介石极其重视对东北的争夺,他认为“此次东北作战如果一地略遭挫失,则全局皆危,国脉将断”(1946年4月8日蒋中正致熊式辉电)。他深知东北问题之要害不仅在东北之工业及资源价值,更在于可切断苏联与中共之联系。问题在于,他既认定中共为苏共之傀儡,而此时连他国民党政府军也要用美军顾问,那么东北共军中有大量苏联顾问岂无可能?此非蒋介石一人之想法,王世杰在日记中曾多次记载了国民党官员们的这种印象。在中共军队夺取长春时,长春守军曾报告苏军坦克和炮兵参加了对长春的围攻(1946年4月21日何应钦致蒋中正电)。还有报告称苏军在长春留下了6000人的便衣队,在哈尔滨还留有1万人的便衣队(1946年4月25日熊式辉致蒋中正电)。这类情报极大加重了蒋介石等人的疑心。

这样的疑心和情治工作的不利,让国军在东北行动始终不够坚决。

国民党国防部史政司在编写《绥靖第一年重要战役提要·作战检讨》时认为,国军在四平之战的失误在于“逐次使用兵力,致四平街久攻不下”。当初马歇尔明明建议由美军一口气为国民党运9个军来接收东北,可蒋介石偏偏顾忌苏联方面的态度,决定只运5个军(见马歇尔与俞大维4月22日下午的谈话)。杜聿明带着这些部队打进东北,还需留兵力保障补给线,真正能用于一线战斗的不到3个军,而且还要在本溪和四平两个战场分开使用。造成此不利局面的原因非一,而最关键者是蒋介石对苏军的态度无法切实把握。

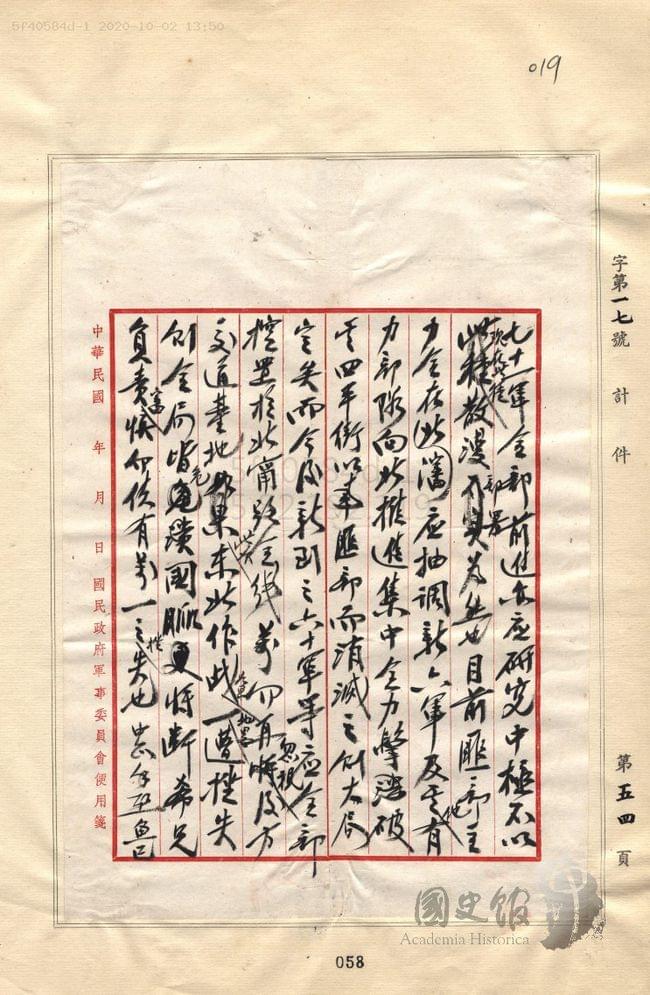

随着战事推进,虽无确切情报显示苏军便衣队正在或准备参战,也没有抓到任何苏联战俘(战俘中仅有个别日籍人士),但蒋介石和其他国民党高官的心里始终不踏实,甚至四平取胜后对攻取长春仍有顾虑。王继芳带来的情报基本上打消了这个顾虑,他供述“匪军中无某国官兵直接参加,曾有匪司令高鹏提出质询,其高级干部谓某国因顾虑国际环境,不能直接支持,勉匪军自力奋斗,不应过度希望外援”。而且,“匪军内日籍人员限于医师及少数教官、技术人员,并无日籍官兵直接参加作战。”(1946年5月21日白崇禧致蒋中正电)这样一来,国军方面在向北追击时攻城略地、炮击轰炸再无顾虑,一时间让中共军队颇为狼狈。

王继芳带来的情报之所以珍贵,另一个原因也是国民党方面的情报工作实在太糟糕,以至于一些最基本信息都不掌握。彼时国民党军的番号相对整齐,时不时还编一本带有部队营以上军官姓名的《纪念册》,而中共东北军队的番号非常复杂,各军指挥员来自天南海北,发展扩充情况又日新月异,导致国民党方面对东北的“匪情”一头雾水。当时东北中共部队的正式名称是“东北民主联军”,主要有四个部分构成:黄克诚麾下的新四军三师(下辖七、八、九、十旅和辽西独立旅),由林彪直接指挥的原八路军部队(下辖既有纵队又有两个师),原东北抗联重要领导、苏联红军远东方面军步兵88旅旅长周保中旗下的东北人民自卫军(下辖5个保安旅)和万毅指挥的东北人民自治军(下辖5个旅)。

“此次东北作战如果一地略遭挫失,则全局皆危,国脉将断。”(1946年4月8日蒋中正致熊式辉电)

国军方面对这些情况了解多少呢?举个例子,新四军三师七旅是东北最早与国军交锋的部队之一(秀水河子战斗),也是中共守卫四平的核心力量之一。但直到4月22日,杜聿明的部队在四平攻坚后好几天还搞不清当面之敌的指挥官是谁,抓到的战俘称新四军第三师师长是王克扬(实为黄克诚)、第七旅旅长为彭明桥(实为彭明治),杜聿明还据此上报给蒋介石(1946年4月22日杜聿明致蒋中正电)。国民党情治系统1946年3月的一份报告倒是写对了黄克诚的名字,但误认为他是新四军军长,还给他其所部按上了一个“新四军远征军”的名头(莫不是为了跟新一军、新六军两只远征军匹配?)。不过,这份号称“最机密”报告的水平实在不高,与黄克诚并列的居然还有“东满军区司令赵尚志,西满军区司令杨靖宇”(“国史馆”藏《东北及内蒙现况研究周报第五期》)。

这样的情况,在王继芳到来之后自然不复存在。杜聿明通过王继芳的供述不但摸清了中共军队的编制情况、部署方位,而且了解中共各部队作战能力的差异和具体伤亡情况:“最精锐者为新四军,次为八路军,再次为人民自卫队,人民自治军最无战力,四平街会战至十八日止,死伤一万两千余人,逃散较多于死伤。”而且此时林彪军中的少量坦克“无武器”,位于通化的“空军”则尚未训练完成。根据这些情报,杜聿明在布置追击战斗力较弱的部队时,可以大胆突进,极力扩张战果。同时根据王所言中共士兵遇见“飞机低飞扫射、投弹及炮兵射击时,甚为恐慌,神色沮丧”的特点,设法加大中共新编部队的恐慌程度,针对中共干部与东北本土士兵的隔阂采取攻心战术,促使其士兵逃散和叛变。

对林彪而言,王继芳的叛变给部队的战略转移带来了大麻烦。本来,毛泽东曾指示林彪应在公主岭再设防线并组织长春保卫战,林彪亦进行了相关部署,即王继芳所供述的“以一部在奉化郭家店牵制……以二五九旅(五个团)、第三纵队之第七、第八(以上每旅三团)、独立旅(九个团)、辽西第三旅(三个团)、十九旅(三个团)由郭家店公主岭向新六军攻击……”如有不利,退向长春再战。王继芳叛变后,这些他所知道的作战计划全部作废,东北民主联军径直弃长春北撤。这样匆忙的改变指示,再加上林彪下令改了电报密码,的确造成了不小的混乱。

总之,王继芳所提供情报的分量不可过分高估,更不能说他是导致林彪四平失利的原因,但黄仁宇说的“找不到太多有利我们作战的资料”也实在太过轻描淡写,因为他的叛变的确大大加重了林彪所部北撤时的损失,否则他也难在所有“东北共军觉悟分子”中得到最高待遇。当时,国民党对来降中共干部的一般政策是“官升一级”。那个号称辽东军区司令部“上校参谋”的朱庆富可能并没有带来太多“礼物”,他不过是得了“奖金流通卷一万元,并护送回乡”。而王继芳则很快就当上了杜聿明司令部里的“少将参议”,相当于连升了两级。要知道,杜聿明自己一年多之前也不过就是个少将。在转赴南京国防部保密局工作之后,王继芳还受到蒋介石点名召见(1946年7月29日蒋中正致杜聿明手令)。正如张正隆说的,他是“用曾和他一铺炕上打呼噜,一口锅里搅马勺的战友的血,染自己的顶子”。

1949年秋,王继芳在重庆被捕,后由四野派人押送至武汉审讯并枪毙。

参考资料

台北“国史馆”藏:蒋中正文物档案、陈诚文物档案。

Foreign Relations of the United States, 1946, The Far East: China, Volume IX.

【国民政府】东北保安司令长官司令部:《接收东北周年纪念册》,1946年,第49页。之所以称“周年纪念”,其起点是从1945年10月杜聿明所部攻破山海关算起的。

黄仁宇:《黄河青山》(张逸安译),北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第168-173页。

杨奎松 :《一九四六年国共四平之战及其幕后》,《历史研究》2004年04期。