加拿大法院副首席大法官希瑟·霍姆斯(Heather Holmes)在当天下午开庭时表示,汇丰银行提交的文件将不被用于证据,她将在10天后出示作出这一决定的书面理由。

这一决定显示出加拿大司法体系的荒谬性。“如果整个案件取决于孟晚舟是否欺诈汇丰,那么(加拿大)法官怎么可能不采纳一些汇丰的文件?尤其是这些文件表明,该行负责权衡制裁、洗钱和欺诈的人员非常清楚华为与Skycom的关系,同时仍然认为这样的风险是可以接受的。如果汇丰高层连这都不知道,那这似乎是一个汇丰内部沟通的问题,而无关欺诈。”加拿大全国性报纸《国家邮报》(national post)驻渥太华政治专栏作家和渥太华分社社长约翰·艾维森(John Ivison)写道,“拉麦迪(加拿大司法部长兼总检察长)应当利用孟晚舟下次庭审前的一个月窗口期,终止引渡案件。”

同时还应该看到,此前汇丰银行已与华为达成协议,同意提交一些关键文件,这是一个新的变化。7月10日,观察者网就该案最新进展采访了汇业律师事务所高级合伙人杨杰律师。

杨杰认为,在中国“阻断法”体系已经初步建立的情况下,华为一方实际上已获得了更多可用的法律武器,而汇丰银行一方在中美双方制裁与反制裁博弈的大背景下,尤其是在自身主要市场仍在中国的情况下,不得不考虑调整立场,这才是汇丰与华为达成协议的深层原因。以下为采访实录:

观察者网:汇丰4月与华为达成协议,愿意提供一些文件证明孟晚舟并无“欺诈”行为。同时,汇丰否认“构陷”华为的舆论,其主张是,美国自2012年起就调查汇丰,2014年美国相关调查机构在香港汇丰搜查并自行取走了有关华为的证据,汇丰只是被动配合,而非主动提交,所以不能被称为“构陷”。当时,中国的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》(下简称“阻断法”)尚未出台,如果按今天的《阻断法》规定套用到当时的场景,汇丰当时是否应当拒绝配合美国的调查?

杨杰:从大的法律框架上来讲,《阻断法》第2条很明确,

本办法适用于外国法律与措施的域外适用违反国际法和国际关系基本准则,不当禁止或者限制中国公民、法人或者其他组织与第三国(地区)及其公民、法人或者其他组织进行正常的经贸及相关活动的情形。

放到孟晚舟这个案例中,其实孟晚舟代表华为跟伊朗开展合作,本身就是一个正常的经贸活动。因为美国违反国际法基本准则,对伊朗的单边制裁,导致华为必须中断与伊朗的合作,这本身就符合《阻断法》第2条所要规范的情形。

其实不单《阻断法》可以适用,在我们新颁布的《数据安全法》第2条也说到:

在中华人民共和国境内开展数据处理活动及其安全监管,适用本法。

在中华人民共和国境外开展数据处理活动,损害中华人民共和国国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益的,依法追究法律责任。

孟晚舟跟汇丰进行洽谈,向汇丰提交的PPT说明文档,是以数据形式保存在中国境内,比如说香港,如果汇丰把这个数据用到境外,提交给美国司法部,用于对华为的指控,从性质上来说,这实际上属于一种对数据的处理。当汇丰意识到这样的行为可能对华为以及孟晚舟的合法权益造成损害的话,如果当时有《阻断法》,他们就可以根据《阻断法》第5条,

中国公民、法人或者其他组织遇到外国法律与措施禁止或者限制其与第三国(地区)及其公民、法人或者其他组织正常的经贸及相关活动情形的,应当在30日内向国务院商务主管部门如实报告有关情况。报告人要求保密的,国务院商务主管部门及其工作人员应当为其保密。

向中国商务部或者国务院联合工作机制提出报告,说明其认为美国的不当域外执行会影响到中国公民和企业法人的正常经贸活动,这就尽到了报告义务。报告之后,由中国政府方面的工作机制进行评估,如果认定美国的行为有违国际法,会对中国企业造成相关损害,就可以出具一个禁令,汇丰银行依据这一禁令,就可以拒绝来自美国政府的配合司法调查义务。

当地时间7月9日下午,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院就孟晚舟的律师要求引入新证据的申诉做出判决,法官不同意引入从汇丰银行获取的新证据。截图来自南华早报

观察者网:即使当时没有《阻断法》,在香港这样的一个地方,汇丰有没有义务配合美国的司法调查?杨杰:这个问题涉及到美国是否有在香港搜证的权力。一国的司法的管辖权,要考虑到别国的主权独立和完整,所以一般不允许某国在境外进行侵害他国国家主权的执法行为。虽然美国《出国管制法》认为其有权对境外的一些最终用户进行核查,甚至实际了解物项最终用户的经营情况,用以判别某物项出口有没有被扩散的风险,但是该法也有前提条件,就是必须得到东道国政府配合才能实施。

所以美国也注意到这个问题,一国的司法管辖权,是不能够随意扩张到别国领土之上的,这是侵犯别国主权和领土完整的行为。

如果美国司法部门之前擅自去香港搜证,没有得到中国香港政府的同意,这肯定是对我国主权的一种侵犯,这肯定是不允许的,这种行为的合法性需要受到质疑。

观察者网:汇丰在公开层面对自己当时行为的解释是,当时“身不由己”。2012年,美国参议院常设调查小组委员会发布一份长达335页的报告,详细描述毒贩、与恐怖主义有关联的团体如何利用汇丰银行洗钱从事非法活动。随后,又被指控未能遵守美国财政部外国资产控制办公室发布的禁止人员清单,清算了大量可疑游客的支票,并向一些外国银行提供美国代理账户。为此,汇丰银行同意支付总计19.2亿美元的罚金,并与美国司法部达成为期五年(2012-2017年)的延期起诉协议。作为协议的一部分,汇丰银行同意在任何调查中配合美国司法部,并接受美国政府指定的监督者入驻监督“获取一切信息”。正是在这一过程中,汇丰关于华为的资料“被美国取走”,后来被用于指控孟晚舟。您怎么看待这样的搜证过程?

杨杰:如果不是美国司法部派工作人员到香港搜证的情形,这就涉及我刚才提到的《数据安全法》,该法2021年6月10日公布,尚未实施,假设当时有这部法律,从该法角度来讲,汇丰银行把数据传输到境外去,配合美国司法部的调查取证,本身违反了《数据安全法》:

第二条 在中华人民共和国境内开展数据处理活动及其安全监管,适用本法。

在中华人民共和国境外开展数据处理活动,损害中华人民共和国国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益的,依法追究法律责任。

第三条 本法所称数据,是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。

数据处理,包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

数据安全,是指通过采取必要措施,确保数据处于有效保护和合法利用的状态,以及具备保障持续安全状态的能力。

所以我国的法律体系在《国家安全法》的大框架下,正在把原来的一些漏洞一点点堵上,把原来没有考虑周全的地方进行了补强。在今天的法律环境下,再做这样的动作肯定是不可能的,因为这违背了数据安全合规义务。

观察者网:汇丰银行除了涉及孟晚舟一案外,还自2017年起,断绝与华为将近20年的合作关系,当然,渣打等银行也在列,这是否涉及《反外国制裁法》第三条所说的“歧视性限制措施”?

杨杰:《反外国制裁法》出台之后,目前有很多企业非常关注“歧视性限制措施”的问题。这一概念的最早表述是在《不可靠实体清单规定》第二条提到的:

国家建立不可靠实体清单制度,对外国实体在国际经贸及相关活动中的下列行为采取相应措施:

(一)危害中国国家主权、安全、发展利益;

(二)违反正常的市场交易原则,中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易,或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施,严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益。

本规定所称外国实体,包括外国企业、其他组织或者个人。

就刚才提到的这个情况是否属于“歧视性限制措施”,在实际操作中,这需要由中央国家机关有关部门参加的工作机制(以下简称工作机制)进行判别。

汇丰一方可能认为,华为是一个具有高度风险的企业,比如它上了美国的“实体清单”,或者判断华为可能面临美国的进一步制裁,继续与之开展业务可能会对自身经营产生影响,所以与其“一刀切”,断绝一切业务往来,进行自我保护。但是作为华为来说,可以根据《不可靠实体清单规定》向中国商务部举报。《不可靠实体清单规定》第5条规定:

工作机制依职权或者根据有关方面的建议、举报,决定是否对有关外国实体的行为进行调查;决定进行调查的,予以公告。

如果我们的工作机制认为,汇丰的操作不是一个正常自我保护的合规措施,而是采用一种“一刀切”的方式,切断了与华为的正常经贸往来,那么工作机制可以把这个外国实体放进“不可靠实体清单”的。

《不可靠实体清单规定》作为《反外国制裁法》的下位法,可以认为是一种实际操作中的细化规定,因此,可以比照上述内容来理解《反外国制裁法》所说的“歧视性限制措施”如何认定。

综上所述,实际操作中,外国实体是否采取了“歧视性限制措施”,不由其自行判断,而是由中国企业或个人举报申诉,由中国的工作机制来认定,如果被判定违法,又不愿纠正,那么就可能被追加制裁,可能被列入“不可靠实体清单”,也可能被出具更多禁令。

所以对汇丰银行和渣打银行来说,如果不注意到这些变化,合规风险是很大的。

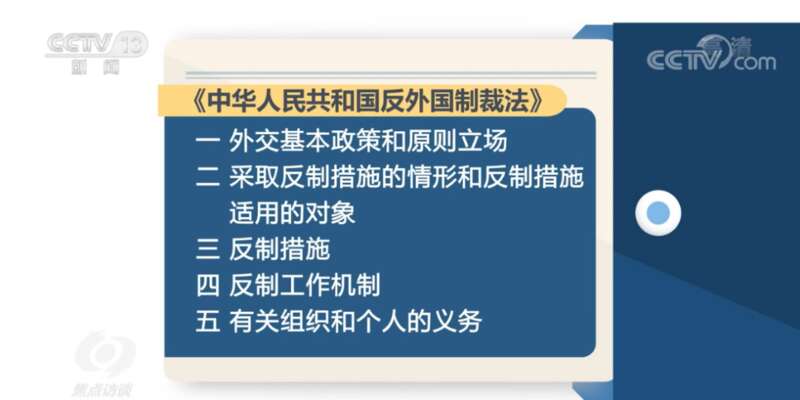

6月10日下午,十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了《中华人民共和国反外国制裁法》,国家主席习近平签署主席令予以公布,自公布之日起施行。

观察者网:汇丰表示,自2020年6月30日的《香港国安法》生效后,汇丰获得了在香港拒绝美国司法调查的法律武器,对像汇丰这样的跨国企业来说,从《香港国安法》到《阻断法》、《不可靠实体清单》、《反外国制裁法》,中国的“阻断法”体系建立意味着什么?

杨杰:首先,在中国的《反外国制裁法》出台之前,《不可靠实体清单规定》和《阻断法》的立法依据《对外贸易法》和《国安法》。《反外国制裁法》出台之后,它作为上位法,通过第13条“对于危害我国主权、安全、发展利益的行为,除本法规定外,有关法律、行政法规、部门规章可以规定采取其他必要的反制措施。”赋予其他部门通过相关规定,进一步制定相关反制机制的一种立法形式。

在这样的情况下,《反外国制裁法》、《不可靠实体清单规定》和《阻断法》三部法律形成了栗战书所说的应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。这三部法律的功能和定位各不相同,《反外国制裁法》主要是反制;《阻断法》主要是切断美国长臂管辖在中国境内的适用;《不可靠实体清单规定》主要是针对外国实体如果被认为“不可靠”,就会被列入清单上,其实三部法律的功能和定位是各不相同的,那么从法律运用角度来讲,其实比单纯使用《国安法》更有针对性,手段也更多样化。

而且,我们不排除在未来还会有其他的法律法规出台,比如外交部、财政部可能也会在相应领域配套出台一些部门规章,更有针对性地进行一些反制。

观察者网:那么从合规角度来说,这些企业如何适应新的法律环境变化?您有何建议?

杨杰:我觉得可以从三个维度来讲,第一,无论是中国企业还是跨国公司,现在都要时刻关注国际地缘政治的变化,以及可能伴生的比较大的法律博弈,这是首先要关注的。比如新疆棉花事件、新疆光伏事件等等,这些情况对相关企业多少会有影响,如果企业能够高瞻远瞩,在国际形势多变的情况下,能够提前做一些预判,做一些相应的产业链调整,那么对于应对这些危机是有帮助的。

第二,我觉得不论是中国企业还是外国企业,都要更关注中国的反制法体系的立法进展。如栗战书在人大报告中所说,要“加快推进涉外领域立法,围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等,充实应对挑战、防范风险的法律‘工具箱’,推动形成系统完备的涉外法律法规体系。”所以未来中国不太可能只有目前的这三部法律,可能陆续还会有别的法律法规出台。所以,中国的立法动态值得关注,也应当根据这些动态,调整自己的合规做法甚至调整业务,以防措手不及。

第三个维度,我在实际操作中发现一种倾向,无论美国在华企业还是一些中国企业,都相对更喜欢用美国本部的合同版本,这种合同版本中的很多条款都是美国的律师和法务拟定的,主要体现遵从美国法律优先的思维,往往忽略这种版本的合同在中国实际履行过程中会出现什么问题。此前,中国涉外法律法规体系不完备,片面遵从美国法律,我们可能只能评论说这种做法“比较强势”,但还不能说违反中国法律。现在中国有了自己的“阻断法”体系,如果还要把美国法律凌驾于中国企业和中国法律之上,就很可能被认定为“歧视性的限制措施”。

比如某些公司原先认为只要遵守美国财政部、司法部的相关规定,不考虑对相关中国公司的影响,甚至可以配合美国切断跟中国企业或个人的一切业务往来。

现在,情况已经发生了变化,继续采用这种单边做法肯定会违反中国法律。我觉得这些跨国公司在中国要继续运营的话,可能需要向总部进行汇报,积极寻求修改相关合同条款,更加尊重和遵从东道国的法律规定。

截图来自大公报

观察者网:这种变化的背后,是否体现了一些超越法律层面的,更深层次的博弈,或者说中西方综合实力对比的变化?

杨杰:是的,其实还是可以用孟晚舟这个案子的进展来说明这个问题。

今年2月12日和2月25日,华为先后在英国伦敦高等法院和中国香港高等法院提出申请,要求汇丰银行公开与孟晚舟引渡案相关的内部材料。

英国高等法院拒绝了这一申请,但4月12日,汇丰、华为及孟晚舟提前在香港法院庭外达成协议,法官颁令,孟晚舟一方可向汇丰索阅有关文件,相关文件将用于在加拿大处理美国提出的引渡聆讯申请。

有人可能有疑问,孟晚舟被捕已经两年多,华为为什么才“想起”在伦敦和香港起诉,要求公开相关证据呢?

其实这很可能与香港司法环境的变化有关。在香港国安法于2020年6月30日生效后,香港的司法环境已经发生了巨大变化。在《香港国安法》生效之前,如果华为在香港提出诉讼,要求公开相关证据的话,得到的结果很可能是与在伦敦相同,遭到驳回,因此孟晚舟一方不太可能去做这样的“无用功”。但是在《香港国安法》落地后,事情显然发生了变化,汇丰银行身在其中,应该对此深有体会。

两年后,不但《国安法》能成为对华为诉求的上位法支撑,而且中国的“阻断法”体系逐步建立起来,华为一方能够引用的法律依据更多,而对汇丰银行来说,中美两大经济体进行地缘政治博弈,美国有长臂管辖和单边制裁,中国有针锋相对的《阻断法》和《反外国制裁法》,在自身主要市场仍然在中国的情况下,就不得不认真考虑自身立场如何调整。

如果比照2012年,汇丰银行与美国司法部达成延期起诉协议时的情况,今天的中西方力量对比格局已经发生了巨大的变化。