2021年6月17日上午7点40分,我国翻译界泰斗、北京大学新闻与传播学院教授许渊冲先生逝世,享年100岁。许渊冲先生从事翻译工作六十余年,覆盖中、英、法等多种语言,特别是对于中文古诗英译有着独到的理论与见解,被誉为“诗译英法唯一人”。

许渊冲先生早年毕业于西南联大,这篇《西南联大名师风采》为先生刊发于《档案春秋》2017年第8期的旧作,谨以此文缅怀许渊冲先生。

本文来自微信公众号:档案春秋(ID:dacqbjb),作者:许渊冲,杂志编辑:李红,新媒体编辑:梨央、小瀛洲、陆闻天,内文图片皆为许渊冲供图,头图来自:纪录片《九零后》

西南联大常委、清华大学校长梅贻琦有一句名言,大意是说:大学不是有大楼,而是有大师的学府。1938年,我从南昌二中考入西南联大外文系。大学里,有幸聆听到陈寅恪、叶公超、钱钟书、吴宓、朱自清、闻一多等大师的精彩课程。

一

我于1938年考入西南联大外文系。教大一英文的,上学期是外文系主任叶公超先生,下学期是钱钟书先生。叶先生在欧美留学时,得到英国桂冠诗人艾略特(钱先生译为爱利恶德)、美国桂冠诗人弗洛斯特赏识,自恃很高。二十几岁回国,他就是清华、北大的教授,在清华教过钱钟书的大一英文。对才华超过他的钱先生,他当时就挖苦说:“你不该来清华,应该去牛津。”

他对学生很严,上课不太讲解,但讲词汇的用法,却很精彩。他讲赛珍珠《荒凉的春天》时,物理系学生杨振宁问他:“有的过去分词前用be,为什么不表示被动?”这个问题说明杨振宁能注意异常现象,已经是打破“宇称守恒定律”、获得诺贝尔奖的先声,但叶先生却不屑回答,反问杨振宁:“Gone are the days为什么用are?”杨以后有问题都不直接问他,而要我转达了。

叶先生考试也很严,分数给得又紧:一小时考50个词汇,5个句子,回答5个问题,还要写篇英文短文。结果杨振宁考第一,才得80分;我考第二,只得79分;而别的组却有八九十分的。叶先生后来在南京做外交部长,我出国前去看他,他劈面一句话就是:“你要出洋镀金去了。”

叫我下不了台,只得答道:“老师已经镀成金身,学生只好去沙里淘金了。”有人说叶先生太懒,看来不无道理,因为胡适要他和徐志摩、闻一多、梁实秋合译《莎士比亚全集》,结果他一本也没有翻译,让梁实秋一个人译完了。

钱钟书先生教我的时候才28岁,刚从牛津回国。他在清华时上课不听讲,而考试总是第一的故事,在联大流传很广,使我误以为天才是不用功就可以出成果的。《大一英文》是陈福田先生编选的教材。钱先生1939年4月3日讲的一课是《一对啄木鸟》,他用戏剧化、拟人化的方法,把这个平淡无奇的故事讲得有声有色,化科学为艺术,使散文有诗意,已经显示了后来写《围城》的才华。

他讲到大学教育的目的是“知人善任”,使我更了解西方的民主;但他认为民主的原则不能应用于文学批评,也就是说,不能根据读者的多少来衡量文学作品的高低。他还讲过一课《自由与纪律》,大意是说:人只有做好事的自由,如果做了坏事,就要受到纪律制裁。

这使我对自由的了解,更深入了一步。6月12日考试的时候,他只要求我们一小时写一篇英文作文,题目却不容易:《世界的历史是模式的竞赛》。和叶先生比起来,他更重质,叶更重量;他更重深度,叶更重速度。

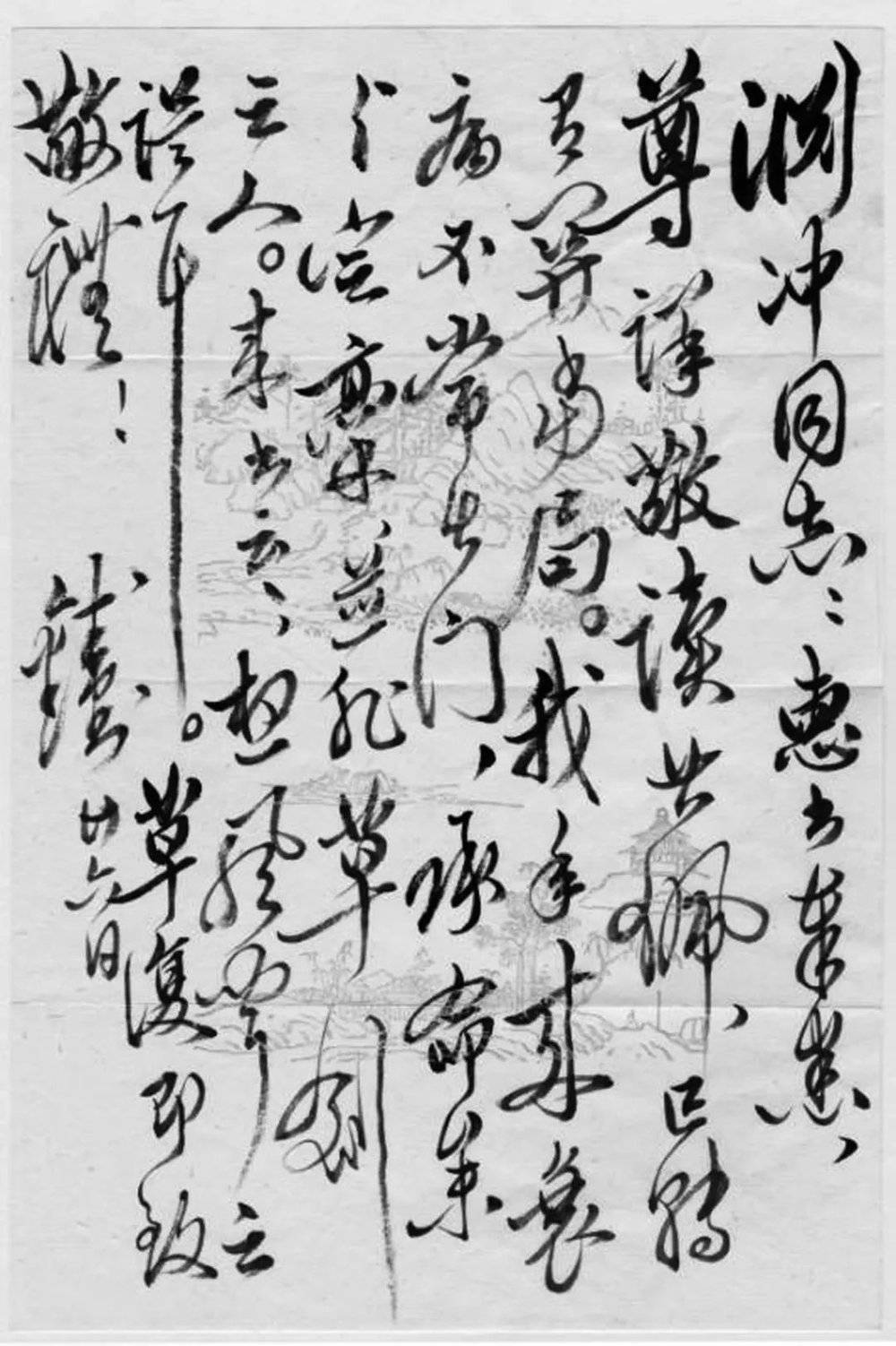

钱钟书致许渊冲的书信

1939年秋,我上外文系二年级,听了吴宓先生的《欧洲文学史》。吴先生是古典主义的外表,却包含着浪漫主义的内心。他上课非常认真,一丝不苟,连学生的座位都按学号排好。

记得坐前排的有外文系总分最高的才女张苏生、演过曹禺 《原野》女主角的张定华、后来译《红与黑》的赵瑞蕻,赵的未婚妻杨静庐(杨苡)也译过《呼啸山庄》,按学号应该坐后排,吴先生却照顾她坐在赵旁边,这也可以看出他的浪漫主义精神。

中排坐我旁边的是联大校花高训诠(世界闻名的建筑大师林同炎的未婚妻),还有英语说得最好、代表中国童子军见过美国罗斯福总统的罗宗明。当时在美国《诗刊》上发表过英文诗的李廷揆,《九叶集》诗人杜运燮(他们两人是小李杜)等却坐在后排,真是“才子佳人”,济济一堂,井井有条。

吴先生上课时说:欧洲文学,古代的要算希腊最好,近代的要算法国最丰富;他最喜欢读卢梭《忏悔录》,认为卢梭牵着两个少女的马涉水过河那一段,是最幸福的生活,是最美丽的描写。这引起了我对法国文学的兴趣,后来去了巴黎大学,回国后又把雨果、司汤达、巴尔扎克、福楼拜、莫泊桑、普鲁斯特、罗曼·罗兰等法国作家的名著译成中文。

吴先生还教过浪漫主义诗人和中英诗比较两门课。他依照英国浪漫主义诗人拜伦的《哈罗德公子游记》写了一篇中文长诗;他赞赏雪莱的名言:爱情好像灯光,同时照两个人,光辉并不会减弱;他说济慈一行诗里有声有色,有香有味,感染力强。他并要我们多背英诗,这使我后来具备了诗词英译的才能,并在北京大学开中英诗比较课;不过,吴先生是用汉语讲唐诗宋词,我是把诗词译成英文了。

二

1943年中文系的汪曾祺在他的《选集》中说:“联大的许多教授都应该有人好好地写一写。”他自己就写了沈从文先生和金岳霖先生,同学中他写了王浩、朱德熙等人。清华代有才人出,各领风骚三五年。如果我们不记下同代人的雪泥鸿爪,后人就难免要雾中看花了。

清华国学研究院有梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任四位。梁、王都在20世纪20年代去世,赵元任自1938年起,长期在美国任语言学会会长,所以我只见过陈寅恪一人。他来清华是梁启超推荐的,据说校长问梁:“陈是哪一国博士?”梁答:“他不是博士。”校长说:“既不是博士,又没有著作,这就难了!”

梁启超忿然说:“我梁某也没有博士学位,著作算是等身了,但总共还不如陈先生寥寥数百字有价值,因为他能解决外国著名学者所不能解决的难题。”校长一听,才决定聘陈寅恪来清华任导师。他在清华住赵元任家,因为他“愿意有个家,但不愿成家”。赵同他开玩笑说:“你不能让我太太老管两个家啊?”他才成了家。

1939年10月27日,我在昆中北院一号教室旁听过陈寅恪先生讲《南北朝隋唐史研究》,我在日记中写道:“陈先生讲课时两眼经常微闭,一只手放在椅背上,另一只手放在膝头,不时发出笑声。”陈先生谈到做学问之道时说:研究生提问不可太幼稚,如“狮子额下铃谁解得?”解铃当然还是系铃人了。(笑声)问题也不可以太大,如两个和尚望着“孤帆远影”,一个说帆在动,另一个说是心在动,心如不动,如何知道帆动?(笑声)心动帆动之争问题就太大了。

问题要提得精,要注意承上启下的关键,如研究隋唐史注意杨贵妃的问题。后来读到陈先生的《闻道》诗:“玉颜自古关兴废,金钿何曾足重轻?”我对他小中见大的看法,才加深了一点体会。

西南联大翻译最出名的是潘家洵教授。他在讲大一英文时用的是翻译法,最受学生欢迎,不但教室内座无虚席,门口、窗口都挤满了旁听生,下课铃响了还依依不舍;但他在外文系没开翻译课,而是讲语音学。

翻译和大四英文合开,开课的先后有叶公超、吴宓、袁家骅三位先生。吴先生讲大四英文时要大家先背一篇名著,如哈兹利特的《论哈姆雷特》,再模仿写一篇评论。有人认为这个方法太笨,我却觉得“熟读唐诗三百首”,自然水到渠成。

吴先生讲翻译,举外文系研究生的译文为例,说最大的问题是只译了词(表层结构)而没有译意(深层结构),并且讲了一个故事,说有一个外科医生医治箭伤,只把箭杆切断,却把箭头留给内科医生去取,外文翻译决不能学这个外科医生(这个笑话不一定是吴先生讲的)。这点给我印象很深,一直没有忘记。

1941年,美国志愿空军来华对日作战,需要大批英文翻译,外文系三四年级男学生全部应征,参加翻译工作一年,到1942年秋才回联大。那时开大四英文和翻译的是袁先生,他要我们写中西文化比较的论文,我写了一篇《儒教与基督教》,一篇《庄子与浪漫主义》,现在看来虽然肤浅,却为我进行国际文化交流打下了基础。

在袁先生的翻译班上,我译了德莱顿的诗剧《一切为了爱情》(又名《江山殉情》),写的是罗马大将安东尼不爱江山爱美人的故事,直到1956年,才由袁夫人钱国英推荐,在上海新文艺出版社出版。回忆起来,不能不感激多年前教我的吴先生和袁先生夫妇。

外文系必修课还有第二外国语,同班同学大多数选法文,我因为读过鲁迅译的果戈理,巴金译的屠格涅夫,郭沫若译的托尔斯泰,都是俄国作家,就选了刘泽荣先生开的俄文。看见化学系的名教授曾昭抡等进步人士也来旁听,我心中自以为得计。

上课后才知道俄文的名词、形容词有三性、六格,动词有二体、三时,比英文复杂多了,不免生了畏难情绪。外文系还有一个选俄文的东北同学,他已经学过几年俄文,并且会说俄语,我们相差很远。不料考试结果,他得98分,我却得了100分,这一下就增加了我的自信心。哪知好景不长,刘先生到苏联担任文化参赞去了,后继无人,我又只好改选法文。

联大开法文的有吴达元、闻家驷、林文铮、陈定民四位教授。吴先生多用英文讲,闻先生多用法文讲,林、陈二位多用中文讲。我选了吴先生的课,班上“才子佳人”很多:“才子”如今天国际著名的数理逻辑学家王浩,后来得了宋美龄翻译奖的巫宁坤;“佳人”如全校总分最高的林同珠,身材最高、亭亭玉立,演英文剧得到满场掌声的梅祖彬(梅贻琦常委的大女公子),巴金的未婚妻、女作家陈蕴珍(后名萧珊),后来出版了毛泽东、周恩来诗词英译本的林同端。

我比他们高了一班,成绩不能落后,于是鼓足干劲,力争上游,果然首战告捷,考了99分。扣了一分,那是课文中还没讲到的不规则动词,不能算我的错;但是那个动词王浩却写对了,可见他的自学能力之强。这也说明综合大学的优势,文理学院学生同班上课,可以取长补短,共同进步。

回想联大五年,见到的人物真不少。我听过冯至先生的德文,但因为德文的子音太多,比法文的母音还多,所以没学下去。我旁听过吴有训先生的物理,见过他用不倒翁说明重力的问题。我约陈省身、许宝騄二位先生打过桥牌,因为错把“三无将”改打“四红心”,失去了战胜两位数学大师的机会。

我做生物实验时照书画图,受到助教吴征镒的批评,助教后来成了中国植物研究所所长。甚至体育老师也是清华名人黄中孚(1933级),他说过一句名言:I can’t educate you unless you educate yourself. (你不教育自己,我就无法教育你)并要我们每天做体操,保证百病不生。我坚持了五十多年,果然得益匪浅。

联大不但校内名师云集,校外文化名人来演讲的也不算少。1939年1月2日,茅盾就在朱自清的陪同下,讲过“一个问题的面面观”,结论是看问题的角度越多,就越接近真理。老舍曾来做过两次谈写作的报告。

巴金则同文学青年举行了座谈会,沈从文和萧乾也喜欢座谈。曹禺1939年7月28日来谈写戏剧的经验,他说剧中人物不能太典型化,太好太坏都不容易引起共鸣;他并且在8月26日,和联大师生同台演出他和宋之的合编的抗日戏剧《黑字二十八》。就是在这种浓厚的文化氛围中,培育了一代风华正茂的联大青年。

北大名师林语堂到美国去了,他写的《生活的艺术》选入了联大的英文读本;他本人也回联大做过一次讲演。记得他说过:我们听见罗素恭维中国的文化,人人面有喜色;但要知道:倘使罗素生在中国,他会是攻击东方文化最大胆、最彻底的人。

罗素认为中国文化有三点优于西方文化:一是象形文字高于拼音文字,二是儒家人本主义优于宗教的神学,三是“学而优则仕”高于贵族世袭制,所以中国文化维持了几千年。

但儒家伦理压制个性发展,象形文字限制国际交往,不容易汇入世界文化的主流,对人类文明的客观价值有限,所以应该把中国文化提升到世界文明的高度,才能成为世界文化的有机成分。

三

朱自清是联大中国文学系主任。1931年我在小学六年级时读过朱自清的《背影》,但我喜欢的不是这篇描写父子真情、朴实无华的课文,而是更能打动幼小心灵的那一篇:“桃花谢了,有再开的时候;燕子去了,有再来的时候;消逝了的日子,却一去不复返了。”

1938年来联大后,居然在大一国文课堂上,亲耳听到朱先生讲《古诗十九首》,这真是乐何如之!记得他讲《行行重行行》一首时说:“胡马依北风,越鸟巢南枝”两句,是说物尚有情,何况于人?是哀念游子漂泊天涯,也是希望他不忘故乡。用比喻替代抒叙,诗人要的是暗示的力量;这里似乎是断了,实际是连着。又说“衣带日已缓”与“思君令人老”是一样的用意,是就结果显示原因,也是暗示的手法;“带缓”是结果,“人瘦”是原因。

这样回环往复,是歌谣的生命;有些歌谣没有韵,专靠这种反复来表现那强度的情感。最后“弃捐勿复道,努力加餐饭”两句,解释者多半误以为说的是诗中主人自己,其实是思妇含恨的话:“反正我是被拋弃,不必再提吧;你只保重自己好了!”朱先生说得非常精彩。后来我把这首诗译成英文,把“依北风”解释为“不忘北国风光”,就是根据朱先生的讲解。

其实,这一年度的大一国文真是空前绝后的精彩。中国文学系的教授,每人授课两个星期。我这一组上课的时间是每星期二、四、六上午11时到12时,地点在昆华农校三楼大教室。清华、北大、南开的名教授,八仙过海,各显神通。

如闻一多讲《诗经》,陈梦家讲《论语》,许骏斋讲《左传》,刘文典讲《文选》,唐兰讲《史通》,罗庸讲《唐诗》,浦江清讲《宋词》,魏建功讲《狂人日记》等等。真是老师各展所长,学生大饱耳福。

2月28日,陈梦家先生讲《论语·言志篇》,讲到:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴于沂,风乎舞雩,咏而归。”他挥动双臂,长袍宽袖,有飘飘欲仙之概,使我们知道了孔子还有热爱自由生活的一面。

有一中文系同学开玩笑地问我:“孔门弟子七十二贤人,有几个结了婚?”我不知道,他就自己回答说:“冠者五六人,五六得三十,三十个贤人结了婚;童子六七人,六七四十二,四十二个没结婚;三十加四十二,正好七十二个贤人,《论语》都说过了。”“五六”二字一般指“五或六”,有时也可指“五乘六”,从科学观点看,这太含糊;从艺术观点看,这却成了谐趣。

刘文典是一位才高学广、恃才自傲的狷介狂人。《清华暑期周刊》1935年7月登了一篇《教授印象记》,说他“是一位憔悴可怕的人物。看啊!四角式的平头罩上寸把长的黑发,消瘦的脸孔安着一对没有精神的眼睛,两颧高耸,双颊深入;长头高举兮,如望空之孤鹤;肌肤瘦黄兮,似僻谷之老衲……状貌如此,声音呢?天啊!不听时犹可,一听时真叫我连打几个冷噤。既尖锐又无力,初如饥鼠兮,终类寒猿……他讲《圆圆曲》,如数家珍……”

他讲曹丕《典论·论文》,一边讲一边抽烟,一支接着一支,旁征博引,一小时只讲了一句。文中讲到:“文人相轻,自古而然。”“文人善于自见,而文非一体,鲜能备善,是以各以所长相轻所短。”“常人贵远贱近,向声背实。”他讲得头头是道。

其实他轻视作家,公开在课堂上说:“陈寅恪才是真正的教授,他该拿400块钱,我该拿40块钱,沈从文只该拿4块钱。”有一次跑空袭警报,他看到沈从文也在跑,便转身说:“我跑是为了保存国粹,学生跑是为了保留下一代希望,可是该死的,你干吗跑啊?”

他不但轻视文人,当他做安徽大学校长的时候,甚至顶撞蒋介石说:“你是总司令,就应该带好你的兵;我是大学校长,学校的事由我来管。”结果蒋介石关了他好几天,鲁迅《二心集》中都有记载。

罗庸讲杜诗。如果说梁任公讲杜诗侧重宏观的综合,那么罗先生却侧重微观的分析。如《登高》前半首:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”罗先生说这首诗被前人誉为“古今七律第一”,因为通篇对仗,而首联又是当句对:“风急”对“天高”,“渚清”对“沙白”。一、三句相接,都是写所闻;二、四句相接,都是写所见;在意义上也是互相紧密联系:因“风急”而闻落叶萧萧,因“渚清”而见长江滚滚;全诗融情于景,非常感人。

学生听得神往。有一个历史系的同学,用 “无边落木萧萧下”要我猜一个字谜;我猜不出,他就解释说:“南北朝宋齐梁陈四代,齐和梁的帝王都姓萧,所以‘萧萧下’就是‘陈’字;‘陈’字‘无边’成了‘东’字,‘东’字繁体(東)‘落木’,除掉‘木’字,就只剩下一个‘日’字了。”由此可见当年联大学生的闲情逸趣。

浦江清讲李清照的《金石录后序》,讲到她前半生的幸福和后半生的坎坷:“只恐双溪舴蜢舟,载不动许多愁。”他就联系《西厢记·送别》说:“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起!”就是继承和发展了宋词。

为了继承和发扬祖国的文化,五十年后,我把诗经、唐诗、宋词、元曲等译成了英、法文,回忆起来,不能不感激朱、闻、罗、浦诸位先生;但现在却是英魂“远影碧空尽”,只见长江天际流了。

本文来自微信公众号:档案春秋(ID:dacqbjb),作者:许渊冲,杂志编辑:李红,新媒体编辑:梨央、小瀛洲、陆闻天