正像那位因为一篇致谢而备受关注的“寒门博士”,求学路上的贫困、对信念的坚持,也让人们感到由衷敬佩。

如果说这些触动人心的点,一开始是源于对底层的同情和对乐观的赞美;

那么事情后续的发展,或许已经悄悄变了味。

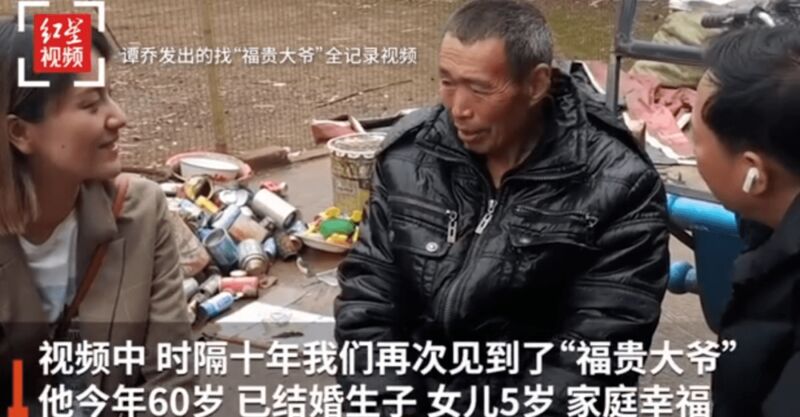

上周末,谭警官在微博上公布了“福贵大爷”的近况,今年60岁的他已经再婚,有一个快5岁的女儿,痴傻的弟弟也健在。

然而网上有关这件事的报道中,却不乏这样的表述:

“现实版福贵大爷已找到,他的结局你满意吗?”“靠捡拾废品自力更生,他的生活细节让人舒适。”

多讽刺,一个人的真实生活被当成电视剧,还需要不相干的外人来评价所谓的“结局”。

从蜂拥而至的感动,到事不关己的围观,不禁让人对互联网语境下的底层形象提出了新的疑问:

穷人的结局到底该让谁满意?

又或者,他们早已经变成了满足人们对“贫穷”想象的工具人。

01两种穷人

如今互联网上的穷人形象,主要分为两种。

第一种是自私而丑恶的,常见于现实题材的都市剧,通常以“重男轻女的父母”“贪得无厌的老家亲戚”的身份出现。

又或者是成为社会恶性案件的主角,于是总带着剥脱不去的不堪形象。

而另一种则是像“福贵大爷”和黄国平这样的,坚韧、乐观、自力更生,仿佛汇集了各种真善美的闪光品质。

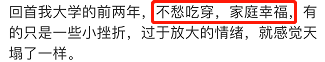

网友在看完“寒门博士”故事后的自省。

网友在看完“寒门博士”故事后的自省。作为从中科院自动化研究所顺利毕业的博士,黄国平甚至比“福贵大爷”还要完美、闪光得多。

在那篇流传甚广的致谢中,他认真回顾了自己如何一路走出小山坳、和命运抗争的故事。

在毕业后,他就职于腾讯人工智能实验室继续研究,可谓是改变了自身命运,又创造了社会价值。

网友的情绪也随着登上了顶峰——“‘把书念下去,然后走出去,不枉活一世’,这句话他写下来,也做到了。”

当然,最打动人的还是他字里行间透露出的平和与感恩;

那是即使身在阴沟也能坦然面对苦难,坚持热爱生活的精神。听起来是不是有点耳熟?

这似乎更像是在互联网时代之前,人们所认同的穷人样貌。

如今在网上活跃的年轻人,从小接受的教育是“穷人的勤劳和朴实”;

直到越来越多现实中的经历,和公开平台上的讨论,扭转了这种正面印象。

从重男轻女的父母,到精于算计的“凤凰男”“扶弟魔”,再到“懒散油滑”的底层劳动者;

随着一波波讨论,穷人在大众心中的形象已经从“淳朴”变成了“穷山恶水出刁民”。

如今有人批评国产剧对底层的塑造过于妖魔化,但这种情绪恰恰是源于对上一波刻板印象的纠正。

直到这种纠正又走向了另一个极端——不是生活匮乏导致的“刻薄短视”,要么就是为点蝇头小利就要撕破脸皮的“不体面”。

大众眼中的穷人形象。《安家》剧照。

大众眼中的穷人形象。《安家》剧照。所以也可以理解,为什么网友会被“福贵大爷”和黄国平所感动。

短短十几分钟节目,展示出来的是我们久违的“完美穷人”形象——

遭受了让人难以想象的苦难生活,但既没有怨天尤人,也没有自暴自弃。

但这并不代表着穷人形象在公共话语中得到了改观。

甚至有人在赞美黄国平的“穷且益坚”时,还不忘把他与更多普通的底层人做对比:

“在极大的苦难之下,有人选择自暴自弃,有人却选择逆流而上。”

换句话说,他们更像是难得的例外;

我们被这些故事感动,并欣喜于奋斗改变命运的“美好结局”。

然而这恰恰是因为,“穷人”在舆论中依旧是贪婪短视、唯利是图、毫无善良可言的形象;

而所谓的完美结局也正是因为黄国平们已经彻底逃离了这个群体,以及它所附带的一切——即使这种逃离,只存在于网友的想象之中。

02当穷人形象只剩下“寒门贵子”

为什么我们如今只会赞美“完美的穷人”?

又或者说,为什么穷人的形象发展至今,只剩下了泾渭分明的两种?

对一个群体的善意往往是源于共情的,而共情的前提是了解。

如今人们会为福贵大爷“父母双亡,大哥去世,妻儿早逝”的悲惨经历落泪,为黄国平“光脚走在滚烫路上”“拖欠学费被老师叫去谈话”的困窘而唏嘘不已;

然而在大多数时候,穷人的生活状态早已渐渐退出了大众的视野。

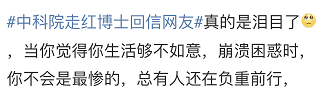

去年,一个河南女孩因为买不起手机无法上网课而试图自杀;

有人惊讶于有家庭居然买不起一台最便宜的手机,甚至指责女孩是“心理承受能力太差”。

但现实是,确实有不少山区孩子买不起智能手机,或者家里没有wifi,只能跋涉几公里山路去“蹭网”。

然而在河南女孩的事件之前,他们很少为人所知。

6亿月收入不足1000元的人,常常只存在于数据中,很少会进入互联网五花八门的讨论范围之内。

或许是因为社会圈层逐渐趋于封闭和分隔,人们越来越习惯于把注意力集中于自身;

没有意愿更没有机会,再对另一个群体的真实样貌投去探究的眼神。

一个非常讽刺的事实是,捧红“福贵大爷”的并非是针对底层的社会调查,而是一档交通节目。

他是作为“违反规定的交通肇事者”出现的。

这也是如今“穷人”出现在网友面前的主要方式——他们意外地与互联网上的大众产生了交集,打扰了那些原本平静而单调的生活;

在大多数情况下,还是以一种与文明相悖的、令人厌恶的,甚至是不可原谅的方式。

福贵大爷的故事是难以复制的,他的身世非常悲惨,但其行为对他人的危害又比较轻微。

然而在更尖锐的冲突、更难堪的场面下,人们很少有耐心探寻穷人的苦难。

我们在半个月前曾经分析过卡车司机的生存困境:不仅要面对高强度的工作,还要应付各个环节上的金钱损失。

而在留言中依然有很多人对这个群体充满了愤怒,“卡车司机全都罔顾人命,对他们就应该重重处罚”。

在涉及到自身的利益乃至安全时,保持包容和理解是很难的;

而当穷人只能作为“破坏者”出现时,舆论对他们的厌恶和反感几乎成了必然。

或许唯一会被赞美的,只剩下像黄国平这样的“寒门贵子”。

通过读书实现人生逆转,进而回馈社会——这几乎是如今仅剩的“积极向上的底层故事”。

可当我们把黄国平看成是“走出农村,改变命运”的美谈,那些走不出山村的人怎么样了?改变不了命运的人又是为什么呢?

当底层的样貌被简化为“寒门贵子“,那些没机会、没能力成为“贵子”的人只会渐渐隐形。

他们将与他们面对的困境一起,躲藏在无人在乎的隐秘角落。

03

不该只有“底层奋斗叙事”

客观来说,黄国平和福贵大爷的“走红”,确实把部分底层的生活状态推到了公众面前。

但同样伴随而来的,是我们对于奋斗叙事的习以为常。

他们面对苦难的坚忍,面对生活的热忱被频频强调;

大家仿佛找到了浮躁社会中最珍稀的品德。

黄国平这样“寒门贵子”的故事,放在如今算是恰逢其时。

那篇致谢的第一句话格外抓人眼球:“我走了很远的路,吃了很多的苦,才将这份博士学位论文送到你的面前。”

很多人想起了那个曾经广为流传的故事,“我奋斗了18年才和你坐在一起喝咖啡”。

在社会上升通道逐渐变窄的当下,这样通过奋斗改变命运的经历,无疑是对年轻人最好用的鸡血。

可是然后呢?

对于真正的“寒门”来说,学习的意义往往被网友想象的要沉重的多。

教育学讲师程猛曾经在一席演讲中谈到,“读书对他们来说不只是一种个人事务,而是一种道德事务。”

由于家境的贫寒,家人们往往要牺牲良多;

而成绩是回馈家庭和师长的唯一方式,于是他们只能像苦行僧那样自制和专一,让自己成为“读书的料”。

黄国平的经历是让人钦佩的,但造就这种“奋斗”的客观环境却是可悲的。

其中的痛苦、艰难,有时候远远超出我们的认知。

我有时候会觉得,自己对“奋斗”这个词的态度有些双标。

一边抱怨生活压力大、成功路径越变越窄,热衷于把“躺平”视作自己佛系人生的准则;

但看到那些在生活中挣扎的人,又希望他们“更勇敢地走出来”。

或许整个社会都太习惯“奋斗改变命运”这样的底层故事了,以至于下意识的忽略了这件事对于他们的难度。

然后指责他们“不够努力”,就变得理所应当。

年初去世的的UP主墨茶,曾经引发了很多网友的同情;

然而当他的母亲在采访中爆出他“成年后依然向家人讨要生活费”后,部分舆论又迅速反转。

你看,只有拼命努力过了的底层人才能被理解;

否则那些挫折、障碍,都会变成“不努力的借口”。

《变形记》里有个人气很高的农村女孩梁小友。因为乖巧好学,长得又好看,被网友称为“神仙妹妹”。

当网友们脑补她以后会认真学习,靠读书改变命运的时候,又发现她已经从高中辍学,成为了一名网红。

从梁小友的立场来看,父亲突然生病让她的家庭负担陡然加重,自己只能赶紧工作赚钱;

但依然招来了不少非议:“穷人家庭就是短视,只盯着眼前那点利益。”

随着奋斗叙事的进一步延伸,衡量穷人的标准也越来越苛刻;

从前还是“要靠奋斗出人头地”,如今连奋斗的姿态也被纳入评判体系。

穷人的努力只剩下咬牙吃苦这一种样子,当网红就是“胸无大志”。

然后那些所谓的“劣根性”就会盖下来,顺手抹除人们心中的最后一丝同情。

所以为什么说“奋斗叙事”是有副作用的?

当它成为底层唯一可被接受的形象,悲剧也不过是衬托美德本身的“点缀”。

而那些被困难打垮,对生活心存怨怼的人,永远无法得到真诚平等的审视。

但事情本不应该这样。

那些跟我们生活中同一个社会中,依然在为了生存而挣扎的人们,也应该拥有被关注、被帮助的权利。

而不是只能在尽全力摆出合格的“奋斗”姿态之后,才获得舆论轻描淡写的一瞥。