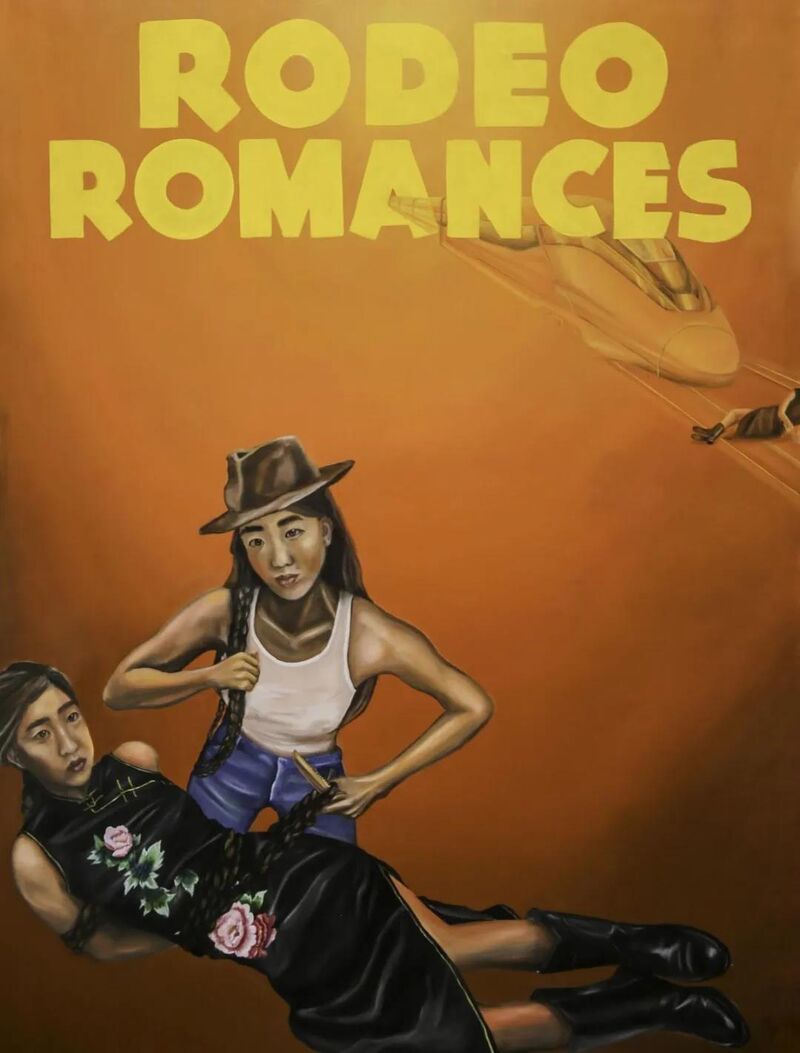

Andrew Kung, Wish I Had AHero Who Looks Like Me, 2019Courtesy of the artist

Andrew Kung, Wish I Had AHero Who Looks Like Me, 2019Courtesy of the artist3月16日,罗伯特·亚伦·朗(Robert Aaron Long)以“消灭诱惑”为由,将佐治亚州亚特兰大地区的三家按摩店锁定为自己作案的目标。在袭击中,共有8人被枪杀,其中包括6名亚裔女性——其名字分别是冯道佑(Daoyou Feng,音译)、狄拉妮亚·艾希莉·元·冈萨雷兹(Delaina Ashley Yaun Gonzalez)、Hyun Jung Grant、金善车(Suncha Kim)、保罗·安德烈·米歇尔斯(Paul Andre Michels)、朴顺正(Soon Chung Park)、谭晓洁(Xiaojie Tan,音译)和岳永爱(Yong Ae Yue,音译)。虽然罗伯特·朗向警方坚称事件并非仇恨犯罪,但据权威韩文报纸《朝鲜日报》(Chosun Ilbo)报道,有一名目击者表示,罗伯特·朗在其中一家按摩店开枪前曾高喊过“我要杀光所有亚洲人”。

对于 AAPI (亚裔和太平洋诸岛后裔)社群内的许多人来说,最近在美国发生的针对亚裔的种族暴力事件激增令人震惊与不安,但这种趋势也并不令人意外。美国的历史清楚表明,亚裔一次又一次地被当作替罪羊,无论是对铁路劳工苦难的粉饰、对日裔美国人的囚禁、陈果仁谋杀案(Vincent Chin)还是最近的“中国病毒”(China virus)都历历在目;与此同时,亚裔还要一直被贴上“模范少数族裔”(model minority)的标签。长期以来,AAPI 艺术家都一直站在最前沿,强调并诉说这一时常被“隐形”的现实。

Artsy 采访了来自美国各地的六位艺术家,他们一直在工作室内外努力打破这类针对亚裔的偏见。在下文中,让我们听听他们是如何对这一历史时刻展开思考的。

Valery Jung Estabrook,

Valery Jung Estabrook,Hometown Hero (Ch*nk),

2015–17

Photographed by Samuel Morgan Photography. Courtesy of the artist

《故乡英雄(Ch*nk)》(Hometown Hero 【Ch*nk】,2015-17)是我展出最多的作品之一。这件充斥整个房间的装置作品探讨了我在弗吉尼亚州小镇成长的故事,该地因其南部邦联(Confederate)的历史而臭名昭著。我是在2015年开始制作这件作品的,当时全美范围内都在谈论与邦联有关的各类象征(如邦联旗,译者注)。但在那段时间,人们并没有真的围绕白人至上主义对亚裔和移民经历的影响展开什么具体的讨论。作为拥有韩裔和维吉尼亚双重身份的美国人,我觉得我需要创作一些反映我个人现实的作品。

在白人社区长大的过程中,我经历了文化的抹除和内化的仇恨,这种痛苦成为了作品成品探讨的主题。我想很多亚裔美国人都能感同身受:无论身在何处,都没有真正的归属感。尽管亚裔对美国是自己的家这件事都心知肚明,但大家也不得不面对永远被视为外国人的残酷现实。

我对生活在一个白人觉得自己有权剥夺他人生命的国家深感愤懑。直到八人遇害后,反亚裔暴力事件才得到社会的承认;我感觉有很多人已经为此四处奔走呼号了好几个月,这种迟来的关注也让我气愤不已——好像我们在枪击案发生的那天才醒过来,针对亚裔的仇恨也一夜间变成了社会议题。不是这样的:反亚裔的仇恨、“亚洲恋物癖”(fetishization)以及暴力是我一生都必须面对与驾驭的事情。而自从反亚裔袭击事件的报道增多后,我只觉得更加焦虑不安。

Valery Jung Estabrook,

Valery Jung Estabrook,Hometown Hero (Ch*nk), 2015–17

Courtesy of the artist

作为美国公立学校系统的产物,我一直在教育自己,不断了解更多亚洲历史以及美国在海外的帝国主义行径,从而对“我应该是谁”这个问题进行拆解——跳出美国教育框架的过程非常漫长,而且似乎永远不会停止。这就好像有很多口“知识之井”需要我不断汲取,井水很深,而且看起来永不枯竭。作为亚裔美国人,如果我们期望有任何真正的改变,就都需要重新教育自我;只有这样,我们才能成为别人的良好盟友,也成为自己权益的有效代言人。

现在,我正努力对自己好一点,同时也对我的母亲表达我对她额外的爱。我和她每天都在谈论枪击事件,常常相互扶持。能和她变得亲近并探讨这一问题,对我来说意义重大。在我的常设工作室里,还有几个大型的长期项目在等着我,这些作品基本上都是围绕着我的家族史和韩国能见度的问题展开的。毫无疑问,在接下来的几个月内我会继续整理思绪,而作品也会随之略有改变。

stephanie mei huang, four self portraits as a cowboy, 2020, in collaboration with V Haddad

stephanie mei huang, four self portraits as a cowboy, 2020, in collaboration with V Haddadand Sam Richardson’s self portraits service

Courtesy of

the artist

关于亚特兰大事件,我已经近乎崩溃。我一直在神经质地大声朗读阿德里安娜·里奇(Adrienne Rich)1972年的诗集《潜入沉船》(Diving into the Wreck)。其中有一句话说得特别好:“你梦想着将我扔入海里。”(“You dream of dumping me into the sea.”) 我觉得我、我的母亲,我的奶奶、外婆,以及身处欧美的每一位亚裔女性,都在其出生前——甚至成为胚胎前——便已被扔入了海里。她们陷入白人和殖民神话的海洋深处,几近窒息。亚裔女性从来没有真的完成同化(assimilate),这种政策要求她们学会模仿主流社会,因此她们只得不情愿地将其吞咽而下。她们的身上有着一种永恒的异乡感,身陷旷日持久的忧郁之中。

这种无法逾越的伤痛每隔一段时间便会袭来,是对我们身体状况及身份编码(codification)的暴力——这种攻击对我自己以及我生活中的许多亚洲女性来说,都是前所未有的。也许更痛苦的并非枪击案本身,而是只有通过一场关于性的种族化、性别化的国内恐怖袭击(而媒体之后对此大做文章),才能让当代社会为美国亚裔社群提供一丝政治发声的空间和自我辩护的机会。但到最后,我们的沉痛仍然只有一小部分白人能够感同身受。

stephanie mei huang, Seven

stephanie mei huang, SevenSelf Portraits as a Cowboy, 2019

Courtesy of the artist

我知道,我们的悲伤将再次被具象化的白人和殖民主义架构所掩盖,“被消失”(invisibilized)。这是不人道的;我现在感觉自己并不是一个真正的人。对与我在洛杉矶街上擦身而过的大多数人来说,我的身体无关紧要。

亚裔美国人在文化和政治上缺乏发言权,这种无情的社会隐形和沉默的反馈回路,也在我本周的人际交往中对我产生了影响。我遭到了一位白人朋友的攻击,以至于在与我白人室友共享的生活空间里,我也因白人的“情感操控”(gaslighting,即煤气灯效应;这是一种心理操纵的方式,让受害者认为自己有罪,译者注)而不再感到安全。

stephanie mei huang,

stephanie mei huang,Requiem for my Damsel, 2020

Courtesy of the artist

微观和宏观层面的复合式创伤,以及白人加害者的“煤气灯操纵”,都将我推入急性的创伤反应中——整整一个星期,我都止不住地发抖。甚至写这篇文章的时候,我也仍在发抖。我身体里的每一个细胞,我祖先的身体们都在颤动,笼罩在余烬之中。我和我朋友们的情绪几近崩溃,不得不进行全天候的自杀观察,以防意外的发生。我很清楚,后殖民主义悲痛所带来的损害,是永远都无法弥补的。我只是在尽我的绵薄之力,为被剥夺权力的自我和社会重获权力而奋斗。我清楚地认识到,身处冗长的忧郁状态下,或是在失落之中不能自拔,对此都于事无补。

Alex Ito, installation shot of Principles of

Alex Ito, installation shot of Principles ofHope (The End), 2019 at Franz Josefs Kai 3

Courtesy of the artist

and Zeller Van Almsick

亚特兰大按摩院枪击案不仅是反亚裔暴力的标志性事件,也是一个展现当代美国亚裔经历复杂性与矛盾性的关键时刻。去年夏天,我们为黑人的生命游行,并要求社会彻底做出改变,以对抗种族主义和国家暴力。今天,由于近期和历史上发生的反亚裔暴力事件,一些亚裔美国人感觉身处“黑人的命也是命”运动和白人的缄默之间,认为自己被无视、被“隐形”;他们提出质疑,要求亚裔“拥有更多的话语空间”,却没有考虑到他们强烈要求的背后所掩藏的阶级差距。

至关重要的是,这些围绕反亚裔暴力的对话要避免沦为孤立的身份叙事。我们要深思熟虑,不应在无意中伤害黑人、棕色人种以及其他的亚裔侨民社群。我们究竟应如何解开模范少数族裔的迷思?亚裔美国人究竟是在协助更广泛的反种族主义运动,还是在现有的种族等级制度中重塑自己的地位?我们必须审视权力的历史框架,思考我们善意的“行动主义”是如何在事实上为压迫他人服务的。大肆宣扬的反亚裔暴力事件,在不经意间也使黑人和棕色人种社区背负了恶名。一些 AAPI 裔的美国人要求加强治安和国家干预,这直接破坏了黑人的解放运动,使其成为反黑人阵营的一份子。

Alex Ito, installation shot of Western

Alex Ito, installation shot of WesternVerbiage I, 2020, at Interstate Projects

Courtesy of the artist

作为一名艺术家和文化工作者,我对艺术界的“行动主义”也有类似的矛盾体验。艺术界内的许多善意姿态并不会演化为社区行动与关怀,而是往往以虚荣的项目或机构化的表演收场。艺术界的“美德信号”往往伴随着自视甚高的态度、对工会的破坏、士绅化的进程和可笑的薪资(或干脆没有报酬),而这一切都是由白人至上主义托底的。相比之下,J-TOWN ActionとSolidarity 和 The People's Bodega 等由文化工作者和艺术家组成的互助团体则会优先考虑真正的行动,如分发食物资源或为无家可归者提供援助,从而承认这些救助行动所身处的社会框架。

Alex Ito, installation shot of Old

Alex Ito, installation shot of OldGlory, 2019, at Zeller Van Almsick

Courtesy of the artist

团结并不是从 Instagram 上的一张图片或是一个吸引人的 hashtag 开始的,而是发端于我们的扪心自问:在对他人施加的暴力方面,我们究竟扮演了什么样的角色。团结从去中心化开始,我们分享自己的时间、身体和空间,保护和支持有需要的社区。对于那些处于痛苦中的亚裔美国人,我和你们一样倍感痛苦。对于那些担心自己生命的人,我想说,只有与黑人、棕色人种和原住民社群团结起来,我们才能建立起真正的关怀网络,抵制白人霸权的暴力。

Stephanie Syjuco, Chromakey

Stephanie Syjuco, ChromakeyAftermath (Standard Bearers), 2019

Courtesy of the artist

我最近的作品重点关注美国历史,并探讨其公民身份和归属概念的残缺。我的作品常常会跨越领域,涉及美国的种族代表性问题,审视美国人对自己在海外建立帝国这一举动的“主动失忆”。目前,我正在集中处理国家档案,并思考这些历史现实中所欠缺的 BIPOC 族裔身影。

我们这些美国亚裔社区的人已经很清楚地意识到,在过去的一年里,种族主义反亚裔活动的上升及其缺乏国家新闻媒体的报道。虽然我认为有更多的媒体报道是件好事,但令人沮丧的是,像大规模谋杀这样的高能见度事件必须发生,亚裔的处境才有可能被主流媒体报道。看到公众对枪手行凶动机的扭曲理解,并对该行为是否应该构成仇恨犯罪部不置可否,更让人倍感痛心。这一切太过疯狂;它让人深刻意识到,美国公众仍然没有将种族主义视为一种制度,而仅仅是将其视为一场孤立事件罢了。

Stephanie Syjuco, Headshots (Witness 1), 2021

Stephanie Syjuco, Headshots (Witness 1), 2021Stephanie Syjuco, Headshots (Witness 4), 2021

作为一名菲律宾裔美国人,我想说,虽然 AAPI 这个词很有用,它让我们有能力形成一个联盟,但它也把我们数百万人压缩成一个单一的团体。AAPI 社群的人有极为多样化的背景,而他们如何以美国为家的故事也各不相同。在社区该做什么或不做什么的优先级方面,这些真实的差异会引起内部的斗争。

AAPI 美国人组织的社会活动与新近与现有的种族主义形式紧密相关,并将其与对其他社群的迫害——特别是原住民、黑人和 LGBTQ+ 的迫害——联系到了一起。在我看来,这种举措很有力量。对这些关切的细分只会助长白人至上主义的意识形态,而这种意识形态的目的是要使我们彼此分裂和对立。

现在我很欣慰的是,一直在做这项工作的 AAPI 族裔非营利机构以及社会公义组织得到了认可;这项工作一直在默默进行,但全国性的关注可能还是头一遭。我希望,这种全美层面的意识,也能够投射到亚裔美国人的历史与未来之中。

Andrew Kung,

Andrew Kung,Desexualization vs. Fetishization, 2019

Courtesy of the artist

过去几个月令人沮丧,因为反亚裔仇恨犯罪早在 COVID-19 之前就开始了。对亚裔美国人社群的暴力和仇恨已经被正常化,毫无紧迫感;令人心痛的是,只有亚特兰大的大规模谋杀才能让许多人幡然醒悟,认识到亚裔美国人一直在受到伤害,并渴望社会的能见度。对于受害者及失去至亲的家庭,我感到非常遗憾。这起枪击案让人看到了反亚裔种族主义、对亚裔女性的迷恋、白人至上主义和枪支管制等众多复杂的问题。各种机构给这一行为贴上了“糟糕的一天”的标签,媒体也没有将这一行为谴责为仇恨犯罪。在我们的社群里充满了伤痛与困惑:我们如何才能保证我们的家人和亲人的安全?我们还需要多久才能让别人相信,我们的痛苦和折磨是有理有据的?我们要怎样才能被视为和其他人一样的美国人?社会留给我们的问题要多于答案。

除了与我的社区进行对话,在我的平台上发言以及参加集会,我还专注于完成我的下一部作品,突出亚裔作为美国人的身份,强调他们也属于美国的各类空间。这一系列挑战了我们看待亚裔美国人的方式,要求我们重新思考他们与空间和环境的关系。鉴于当前发生的各类事件,完成该系列似乎正是时候。

除了与我的社区进行对话,在我的平台上发言以及参加集会,我还专注于完成我的下一部作品,突出亚裔作为美国人的身份,强调他们也属于美国的各类空间。这一系列挑战了我们看待亚裔美国人的方式,要求我们重新思考他们与空间和环境的关系。鉴于当前发生的各类事件,完成该系列似乎正是时候。作为一名摄影师,我的目标是为我们的社区和我们的故事创造视觉上的丰富性。但即使最近好莱坞的亚裔能见度已越来越高,但我们很多人仍在想,更多的媒体存在感是否能真正废除反亚裔的种族主义,以及亚裔美国人被无视的现实。这可能是解决方案的一个组成部分,但它本身并不是答案。问题的答案可能介于微观(当地草根的努力、根据你现有的资源找寻到你自己的发声渠道)和宏观(为我们的社群创造机会、为亚裔和少数族裔社群在机构和立法层面提供支持)之间。

H?ng-An Tr??ng, installation view of On minor histories and the horrifying recognition of the

H?ng-An Tr??ng, installation view of On minor histories and the horrifying recognition of theswift work of time, 2016, at Nhà Sàn, Hanoi

在特朗普政府四年来明目张胆地推行白人至上主义政策和言论,纵容和支持法西斯团体之后,这个特殊的时刻似乎见证了不可避免的结局——我知道,在这一点上我并不孤单。亚裔在美国长达数百年的历史,充斥着各类相互关联的暴力——身体暴力、立法暴力、修辞暴力、心理暴力。

令我惊讶的是,阶级和贫困与这些针对亚裔的暴力事件之间的关联性,似乎并没有得到足够的讨论——要知道,这其中的很多案件都发生在士绅化十分严重、贫富差距惊人的城市之中。我的压力也很大,因为在美国亚裔社群内,围绕废除奴隶制度问题问题还有太多的教育和学习工作要做。我是一名废奴主义者(abolitionist),在我看来,亚裔社区里有更多的警察并不能保证我们的安全。这类型的对话是错综复杂且含义微妙的,但我并没有在主流媒体上看到类似的讨论。

Hong-An Truong. Reflection: Police Brutality

Hong-An Truong. Reflection: Police BrutalityProtest in New York Chinatown, 1975, 2018

Rubber Factory

Contact for price

亚特兰大发生的事情让人难以接受,尤其是当新闻报道开始流传出来的时候更是如此。看到这些头条新闻、听到新闻发布会,我真的愤怒了。这类谋杀案及其随后在媒体上的报道,以一种极为痛苦的方式概述了种族资本主义下存在的三角关系,这种关系构建了我们作为美国亚裔女性的生活。在白人至上主义下,亚裔女性被视为必须为人控制的欲望对象。在有害(基督教)的男子气概中,暴力是极为自然的反应。女性,尤其是从事低工资工作的移民女性,是首当其冲的弱势群体。

看到所有这些支持的涌现,我也有些自己的想法。在我看来,通过社交媒体平台进行有意义的、有成效的行动,真的很难。

Hong-An Truong. Women of Gidra, 2018

Hong-An Truong. Women of Gidra, 2018我想对很多人来说最难理解的一点是,这一切悲剧是所谓“暴力连续体”(continuum of violence)的一部分。不过,我还是在我的家人、朋友和同仁身上找到了慰藉;我感到欣慰的是,我们在这里,我们一直在这里——我们仍像在地狱一样,不断战斗。