不仅如此,衣物与智能系统的集成还改变了人机交互方式,通过加入键盘、电源与其他传感器组件,可应用于通讯,医疗等场景。

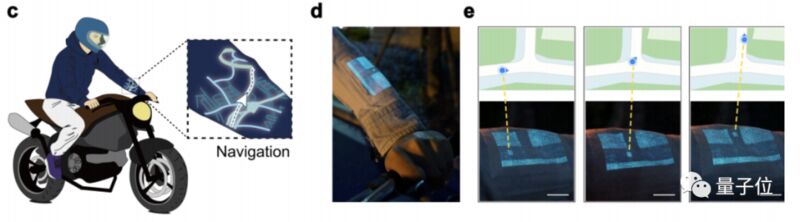

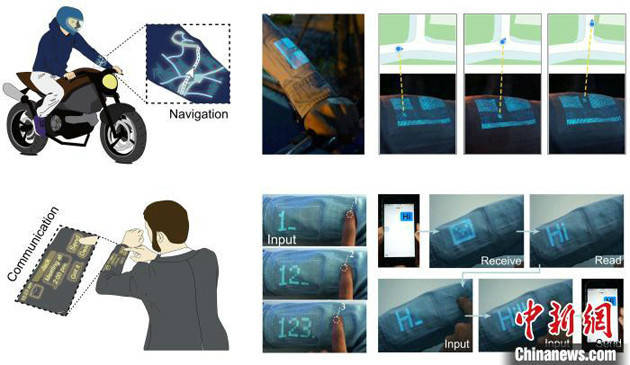

比如骑车的时候在袖子上查看导航。

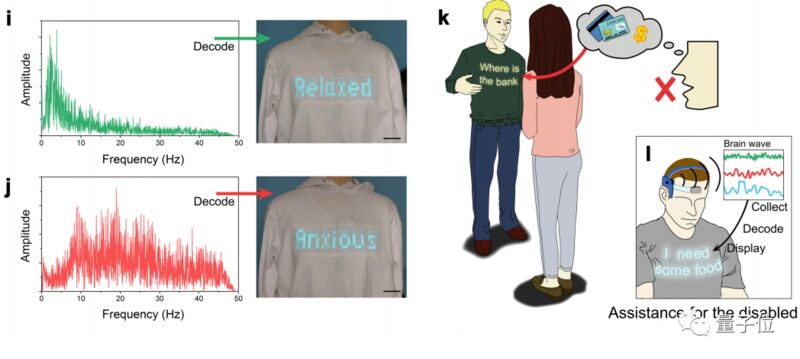

通过解码脑电波为声音或语言障碍的人提供实时交流工具。

来看看是如何实现的吧!

纺织出来的“像素”

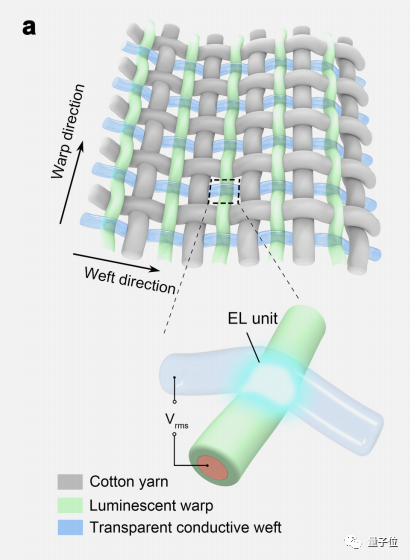

纺织品经纬线交织的结构恰好类似于显示器的像素点阵。

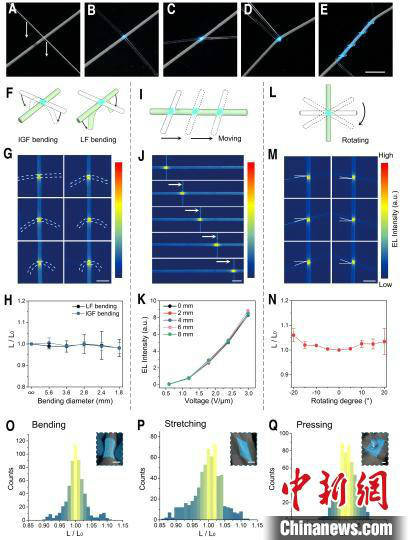

研究团队受到启发,研制出了发光经线和导电纬线,两者在电场的激发下仅通过空间接触就能够形成微米级的电致发光单元。

再与棉纱编织在一起就成了可显示的电子织物。

导电纬线是聚氨酯凝胶掺杂上离子液体制成的透明纤维,其透射率超过90%。

发光经线是再将硫化锌磷光体均匀涂抹在导电纬线上制成。

选择聚氨酯是因为其拥有耐摩擦、耐形变的特性。可以在外力作用下发生弹性形变,保持接触面积的稳定。

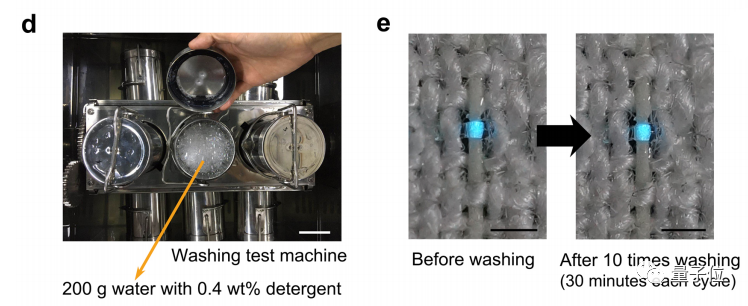

最终做到在1000次弯、拉、压循环测试后仍能保持稳定,甚至可耐受上百次的洗衣机洗涤。

为了保证各发光单元亮度一致,需要均匀涂抹硫化锌磷光体。

研究团队将导电纬线浸没在硫化锌磷光体浆料中,在干燥之前使其通过自制的微孔,使用不同直径的微孔调整磷光体涂层的厚度。

经过反复涂抹、固化后,一条30米长的发光纤维,形变造成的发光强度差异小于10%,且在不同观测角度下也保持一致。

作者团队

△ 图为彭慧胜

△ 图为彭慧胜本文的通讯作者是来自复旦大学先进材料实验室的彭慧胜和陈培宁。

共同第一作者是复旦大学高分子科学系博士研究生施翔、硕士研究生左勇以及工程与应用技术研究院博士研究生翟鹏。

彭慧胜带领团队研究柔性显示材料已超过十年。

2009年就曾提出电致变色纤维的研究思路,但当时的电致变色仅在白天可见。

2015年提出并实现了纤维聚合物发光电化学池,并通过编成织物实现了有限数量的发光图案。

相关报道:

中新网北京3月11日电 (记者 孙自法)随着电子显示、人工智能等技术快速发展,人们穿上集计算机应用、织物形态等于一体的“智能服装”出行正一步步成为现实。由复旦大学高分子科学系教授彭慧胜领衔的研究团队面向智能服装,最新成功将显示器件的制备与织物编织过程实现融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件,揭示纤维电极之间电场分布的独特规律,实现大面积柔性显示织物和智能集成系统。

这种织物在实时定位和信息通讯中的应用场景。彭慧胜教授团队 供图

中国科学家成功研发可穿戴电子织物这一重要科研成果论文,北京时间3月11日凌晨以《大面积显示织物及其功能集成系统》为题,在国际著名学术期刊《自然》在线发表。该织物具有可拉伸性、透气性和耐用性,是一种实用的理想材料,论文审稿人评价称“创造了重要而有价值的新知识”。

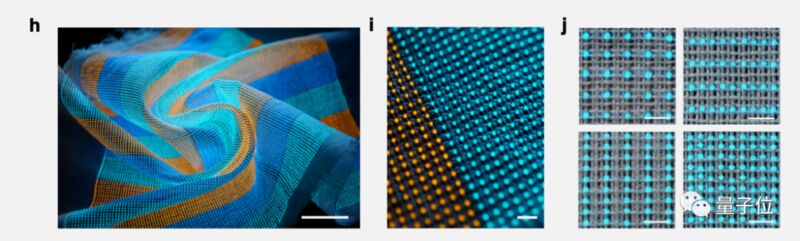

彭慧胜研究团队十多年来始终致力于智能高分子纤维与织物研发,他们通过可将发光器件制备与织物编织过程相统一的新方法,利用工业化编织设备,最新实现了长6米、宽0.25米、含约50万个发光点的发光织物,发光点之间最小的间距为0.8毫米,能初步满足部分实际应用的分辨率需求。通过更换发光材料,还可实现多色发光单元,得到多彩的显示织物。

一块6米x25厘米的显示屏织物包含约50万个电发光单位。彭慧胜教授团队 供图

研究团队介绍说,最新研发成功的可穿戴电子织物的发光纤维直径可在0.2毫米至0.5毫米之间精确调控,以此为材料一针一线梭织而成的衣物,可紧贴人体不规则轮廓,像普通织物一样轻薄透气,确保良好的穿着舒适度。

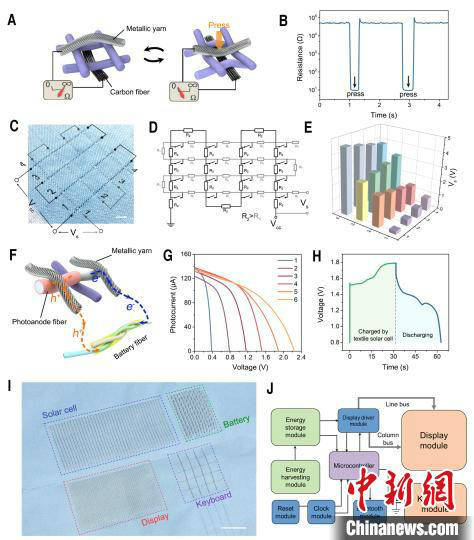

最新研究成果相关原理示意图。彭慧胜教授团队 供图

为满足现实生活中穿在身上的衣服难免会有磕磕碰碰,也需日常清洗等要求,研究团队通过熔融挤出方法制备出一种高弹性的透明高分子导电纤维,实验结果显示,该导电纤维织物在对折、拉伸、按压循环变形条件下亦能保持亮度稳定,可耐受上百次的洗衣机洗涤。

最新研究成果相关原理示意图。彭慧胜教授团队 供图

除显示织物之外,研究团队还基于编织方法实现了光伏织物、储能织物、触摸传感织物与显示织物的功能集成系统,使融合能量转换与存储、传感与显示等多功能于一身的织物系统成为可能。该系统在物联网和人机交互领域,如实时定位、智能通讯、医疗辅助等方面表现出良好应用前景。

彭慧胜教授表示,研究团队已把产品从实验室里“带了出来”,实现了发光纤维和织物的连续化稳定制备,正致力于推动全柔性显示织物的规模化应用研究。“我们也期待着产业界的合作者们加入,共同解决在实际应用中的具体问题”。(完)