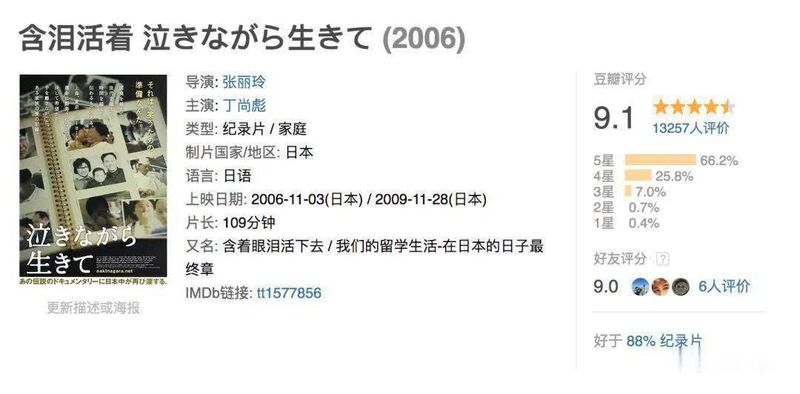

今天是留学生丁琳拿到医学博士毕业证书的日子,但对她来说,这一刻却有比毕业典礼更重要的意义。

这一天,是这个三口之家分别18年后的第一次团聚。

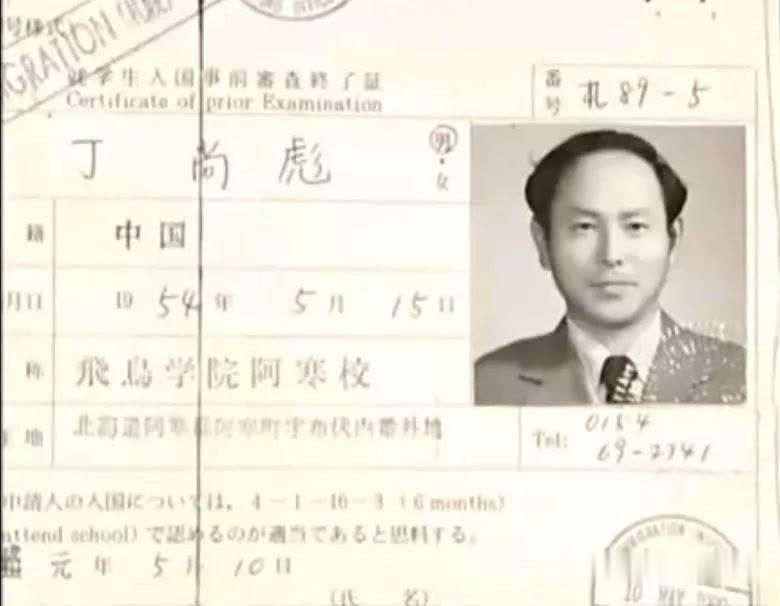

照片上,这位身材消瘦、面容沧桑的男人名叫丁尚彪,是丁琳的父亲。15年来,只有初中文凭的他,硬是靠着独自在日本打黑工15年,以繁重的体力劳动凑足了女儿的学费和生活费。

整整15年,他只见过妻女一次。

当丁尚彪的经历被制作成纪录片在日本播出,当地电视台收到了全日本400多万件来信,创有史以来的最高记录

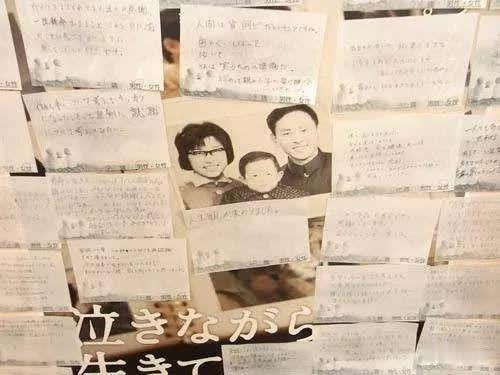

在东京新宿区的一家电影院,《含泪活着》的影片海报旁贴满了日本观众的观后感:

“人生就应咬紧牙关,含泪前行,这是为欢笑做出的准备。如此世代相传。”——27岁女性

“深感拥有目标能够使人变得坚强。” ——53岁女性

“深受感动。我离开父母有10年了。有许多相同感受。再次怀念家人的情感。我想今天就给家人打电话。” ——29岁女性

“令人心情沉重的剧情。我自问能否成为真正的母亲。” ——37岁女性

“咬紧牙关的坚强父亲,是真正的男人。” ——62岁女性

“这个纪录片使我的人生观改变了。” ——20岁女性

“这是一部能够洗刷心灵污垢的充满力量的作品。” ——33岁男性

在丁尚彪身上究竟发生过什么?能让这么多日本人如此感动?

这段上海家庭的奋斗史,可以称得上是一代中国移民的成长史诗,在任何时候回看,都足以撼动人心。

造化弄人

“谨以此片献给所有含泪活着的人”,故事从一开头就奠定了一股忧伤的基调。

生于1954年的丁尚彪,降临在一个动荡的年代。

16岁那年,丁尚彪在初中毕业后被派往安徽淮北插队,从此荒废学业,最好的年华却在穷乡僻壤蹉跎。

唯一值得宽慰的是,插队落户的艰苦生活,为丁尚彪之后15年的征途打下了基础。

那时的安徽乡下,当地人过着乞丐般的贫苦生活,粮食的紧缺迫使丁尚彪每天都要干10小时以上的体力劳动。

在这里,丁尚彪遇见了同样从上海下乡的妻子陈忻星。

1977年,因那场十年浩劫而中断的高考得以恢复,但此时几十万人挤上一座独木桥,能够考上大学的精英却是寥寥无几。更多人就像丁尚彪和他的妻子一样,在郁郁不得志中回到久别的城市,成为没有一技之长的底层群众。

此时,苦苦在底层挣扎了8年后,没有一技之长也没有文化的他的月薪甚至不过100元。眼见如此下去,人生将愈发走向下坡,35岁的丁尚彪心有不甘。

当时,赴日留学热潮方兴未艾,几乎每个上海人身边都有亲戚朋友跃跃欲试。一次偶然的机会,丁尚彪在街头看到了一份“北海道飞鸟学院”的招生简章,于是他花了五毛钱,买了这份日本留学的资料。

“去日本我有两个打算:一个是读点书,争取回国后有更好的发展;一个是赚点钱,给家庭一条出路。” 就这样,翻着简章的丁尚彪动心了。

去日本读书考大学,改变全家人的命运,他暗暗下定决心。

1989年6月12日,丁尚彪在“历经千辛万苦”之后,坐上了飞往东京的班机。此时的他满怀憧憬,心里想着“终于要去北海道念书了,就要成功了”,但他根本就没有想到,充满波折的人生旅程才刚刚开始。

初到日本

即使来到日本,丁尚彪也没有摆脱不公命运的玩弄。

来到北海道,丁尚彪发现这里和宣传册上无比美丽的旅游景点,完全是两码事。学校坐落在一个叫做阿寒町的偏僻村落,紧挨着一个废弃的煤矿而建,连住宿的校舍还是由废弃的煤矿宿舍改造的。

这里常年因寒冷而封山,学校四周一片荒山野岭,连当时的校长都说:“我不知道当时中国是什么情况,可要在这种偏僻的地方生活下去,也实在是够呛。”

在这个连当地年轻人都无法找到工作的地方,原本期望边学习边打工还债的中国人慌了神。

部分留学生合影

同学与学校交涉,提出不打工的话没法生存,在向校方申请转校无果后,这五十几个中国留学生决定策划逃离。

一天深夜,他们只拿着最重要的东西轻装上阵,在夜色的掩护下疾步穿行,跳上当开往札幌的电车,逃离了阿寒町。

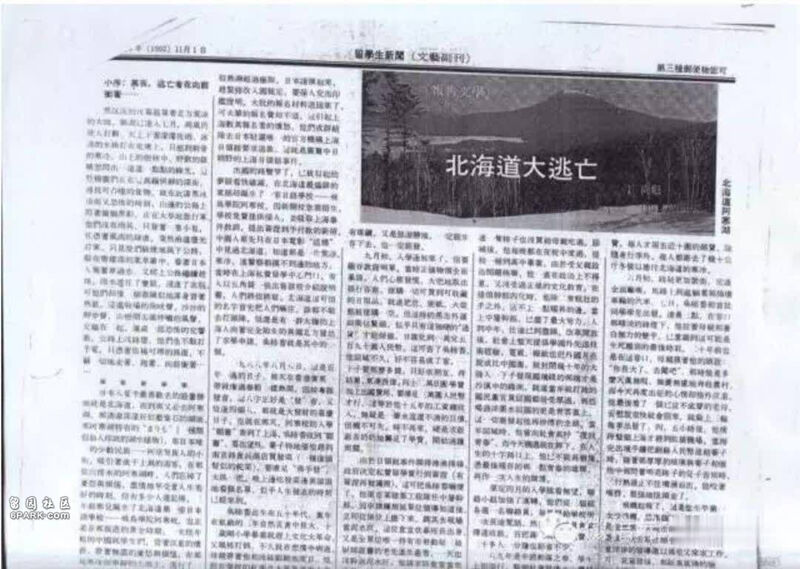

这是1988年6月,这一事件震惊中日并被日本NHK电视台报道,史称“北海道大逃亡”。

丁尚彪,就是“逃亡者”之一。

打工之余丁尚彪为当地中文报纸投稿,报纸刊登了他“北海道大逃亡”的经历

有记者赶到阿寒町,看到当地的景象后报道说:“在号称最先进的日本国土,竟还有一块连具有世界公认生存能力强的中国人都不愿待下去的地方!”

到东京后,丁尚彪又申请了新的语言学校,准备在东京边打工边读书。但由于“大逃亡”的经历,日本官方拒绝给丁尚彪这批有黑历史的人续签。

书没读成,签证又快要过期,一切又陷入了困境……

打工生涯

在丁尚彪这一代人身上,奋斗并不意味着预期的回报,个体上升的天花板已经因环境而注定。

但丁尚彪不甘,他不愿意回到上海,过着蜗居在小弄堂、领着退休金的卑微日子,自己无法实现的大学梦,他要将它寄托在女儿身上。

就这样,丁尚彪决定放弃读书、全心全意在日本打工,栽培女儿,并将她送入国外一流大学。

想要留下,就不得不以“黑户”的身份活着。

不能办信用卡,不能去医院,不能做任何需要表明法定身份的行为,作为一个没有合法居留身份的打工人员,这种暗无天日的日子无比难捱。

墙上挂着的女儿照片,成为了他坚持下去的信念

80年代,那时在国外打工一天的工资相当于国内干一个月的钱,很多人受到高薪诱惑,千方百计找一个出国打工的机会,试图改变贫穷的生活。

在东京,只要肯吃苦,工作机会并不少。

当时,丁尚彪同时找了好几份工作,白天在工厂上班,晚上就去料理店当厨师,周末去当清洁工,每天天不亮就出门,一直工作到第二天凌晨。

因为下班时间太迟,赶不上末班电车,于是就拖着疲惫的身子一路走回家。

打工赚来的钱,除了日常生活开支,基本上全都寄回国,用来还债、给女儿当学费。

为了省下更多钱,丁尚彪就租最便宜的老旧单人房,房间不带浴室,洗澡时只能用塑料布简单围起来。外面吃饭贵,他就跑去市场挑最便宜的菜,自己做好晚餐和明天的便当。

这种孤单的生活,一过就是15年。

由于签证过期,丁尚彪既不能回中国看望自己的妻女,也不能离开日本,因为一旦出境就永远不能踏上日本国土,就连母亲去世,他也不能回上海奔丧。

在日本虽然是黑户,但丁尚彪每年都按时缴税,他知道遵守规则的重要性,也懂得在一个讲究信用的社会里面,他这样做所能给他带来的好处。

一方面他需要税单作为证明,担任女儿读书的经济担保人;而凭着报税后的外国人登陆证,丁尚彪也能够以此考电焊工、调车工等多种执照。

亲人相见

在日本15年间,丁尚彪只见过家人两次。

第一次,是在8年后,女儿丁琳拿到录取通知书,赴美国留学。在前往美国的途中,日本作为中转站,可以逗留24小时。

丁尚彪出国后,女儿一路考上了区重点建设中学和市重点复旦附中。而后,丁尚彪在一档电台节目中听闻可以自己申请美国大学而不找中介,于是在他的远程指导下,女儿在高二考出托福,并拿到了纽约州立大学石溪分校的录取通知书。

送别女儿的那天,丁尚彪的妻子在虹桥机场泣不成声,8年前同样在这个地方,她送别了自己的丈夫,至今还未相见,此刻再度送别女儿,又不知何日再见。

此时,远在东京的丁尚彪也早早为女儿的到来做起了准备。由于进出机场需要身份证,丁尚彪不能去机场接机,父女二人就相约在一个叫“日暮里”的站点碰面。

此时,远在东京的丁尚彪也早早为女儿的到来做起了准备。由于进出机场需要身份证,丁尚彪不能去机场接机,父女二人就相约在一个叫“日暮里”的站点碰面。当电车开门的那一霎那,再次见到女儿,丁尚彪感到既熟悉又陌生。当年离开上海时,只有8岁的女儿才刚刚读小学,如今已是一个亭亭玉立的准大学生了。

一路上,丁尚彪为掩饰激动的心情,故意找一些轻松的话题,两人含着笑说着家乡话,有一搭没一搭地聊天。

自始至终,丁尚彪的眼睛,就没有从女儿身上离开过。

24小时转眼就过去了,面对又一次分别,此时的两人一路无言,却努力憋着眼泪,倔强而又坚强。

直到丁尚彪必须在机场的前一站下车,积蓄已久的情绪才在这一刻释放出来,一窗之隔的父女两人,都哭得一塌糊涂。

又过了五年,这5年丁尚彪比以往干得更多,来支持女儿留学的学费和生活费。为了找到更多更赚钱的工作,他一口气考了五个专业技术资格证书。

此时,不过四十出头的他因为常年的辛勤劳作,已经头发花白、两眼昏花,牙齿也掉了几颗,稀稀松松。

来到日本的第13年,丁尚彪终于等来了妻子。这一次,去美国探望女儿的妻子,可以在日本逗留72小时。

去接妻子的电车上,丁尚彪策划了路线,要陪她出去逛逛。两夫妻的重逢没有激情相拥的场面,却在相顾无言的微笑中,写满了爱意。

就和当年去接女儿一样,丁尚彪目不转睛地微笑着看着妻子。

来到丈夫的住处,妻子看着丈夫在窄小的房屋内张罗晚饭,看着他花白的头发,看着墙上女儿的照片,看着床上他们结婚时买的枕套,妻子的心里有说不出的酸楚悲凉。

接下来的两天多时间里,他们按照丁尚彪精心设计的路线旅游,在明媚的春光里品味着久别重逢的温馨和喜悦,从东京到浅草到上野,他们在一个个景点,留下胜利的V字和满脸的幸福。

但相逢的时间总是短暂,丁尚彪和5年前一样,在机场前一站下了车。

丁尚彪在日本打拼的15年来,他脚踏实地、勤勤恳恳,像蜗牛一样慢慢地、费力地爬着。家人靠着他寄回来的钱,改善了生活,女儿成绩优异,考上了美国的大学,也是靠着他寄回来的钱,支付了留学的费用。

在日本最后的几年里,一家三口天各一方,分散在上海、东京、纽约三地,在离别和思念的泪水中度过,但他们把对亲人的思念和情感放在心中,把家放在心上,为了一个共同的理想而奋斗。

而这,就是“含泪活着”的含义。

现如今,医学博士毕业的女儿,成了一名出色的妇产科医生,不仅在美国成家立业,还生下了两个孩子,丁尚彪和妻子则随女儿移民到美国,祖孙三代过上了其乐融融的生活。

在2016年给《新闻晨报》记者的回信中,丁尚彪写到:

这几年一直做自己喜欢的事情,主要在努力提高自己的文学写作水平……

生活上还是很简单,只是感觉时间不够用,要学习的东西太多,阅读、写作、学英语。还要工作,但感觉很充实,很愉快。

字里行间,仍能感受到老人不竭的进取心和坚韧的毅力。

丁尚彪用15年的含泪坚持,改变了家族的命运,交付给下一代一个更美好的人生。