2020年12月13日,南京大屠杀走过83周年。

83年前,满城讣告,遇难人数超过30万,目前在世幸存者仅剩73人。

前段时间,一则新闻被隐在角落,冷清的点击量甚至没有机会在热搜榜露面:

湖南一位慰安妇受害者刘奶奶去世,终身膝下无子。

慰安妇是曾经日本军阀对被强迫性奴的称呼。

一群老人被封锁在历史的褶皱里,慰安妇叫了几十年,每叫一声,都在将她们重新拉回记忆深处,这是偏见,也是屈辱。

只是80年后的今天,她们依旧没能等来一句抱歉。

或许是因为话题太重,透过历史的封页难以下笔;

又或许是生命太轻,再不能承受仅仅是作为证据的命运。

80年前,女孩们被一车一车运送进日本人的军事据点,蹂躏、枪杀、焚烧,面对这道饱含沉痛的伤痕,她们没有一点心理准备。

有人试图逃亡被刺死,有人不甘屈辱选择自尽,有人成功逃脱,却被人戳了一辈子脊梁骨。

01 她们,正在消失

日本人傍晚过来,一直持续到夜间。他们如果喝醉了酒,则更可怕。非常疼,我一直嘶喊。我知道我的身体被破坏了。在慰安站我得了一身病。我的腹部做了四次手术。

这是纪录片《等不到的道歉中》,吉奶奶的证词,连具体数字她都记得一清二楚。

我们生而为人,却不被当做人来看待。在日本大使馆门前,吉奶奶含泪控诉。

在历史的今天,或许只有极少数人意识到:慰安妇群体正在消失。

2012年,一位名叫郭柯的导演第一次将这个受伤的群体带到镜头前,推出纪录片《三十二》,引发轰动;

2013年,郭柯决定为所有慰安妇老人拍摄纪录片《二十二》,当时老人数量已经从32人变成了22人;

2018年,22位老人仅剩6位,现如今已不敢再看。

从《三十二》走到《二十二》,公屏上的名字在慢慢消失,直至变为零。影片的拍摄,是一场与死神的赛跑。

作为纪录片,它票房惊人。在感动大众之后,有人用舆论非议,有人用乐观消解,有人用理智压抑,也有人选择遗忘。

老人们经历了什么?历史或多或少都在隐藏。

老人说到一半再不肯透露,是常有的事。

命运的伤痛被拉扯到最大,叙述手法却异常平静。

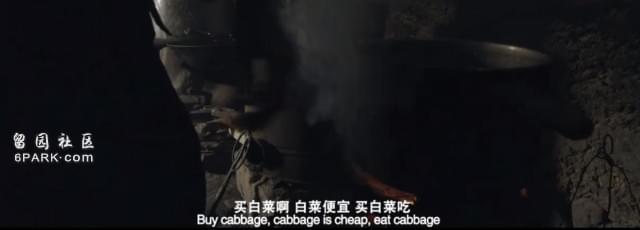

纪录片中的韦绍兰,每隔三个月就要一个人翻过大山,徒步到县城领低保。

90块,吃三个月,买白菜啊,白菜便宜,买白菜吃。

老人提起曾经的经历没有太大情绪波动,难受了,就停一停,或者静静发呆,攥紧双手继续说。

日本陆军包围桂林那年,韦绍兰老人被日本人活捉。

怎么没怕,你怕得来吗?当时刚嫁为人妻的她吓得眼泪不敢流,也不敢抬头看。

两三个女孩子被轮着糟蹋,从一个房间被拖到另一个房间,夜里睡觉也害怕到发抖。

3 个月后韦绍兰逃回来了,丈夫说:你还晓得回来啊。

3个月憋着没哭,那一刻哭了。

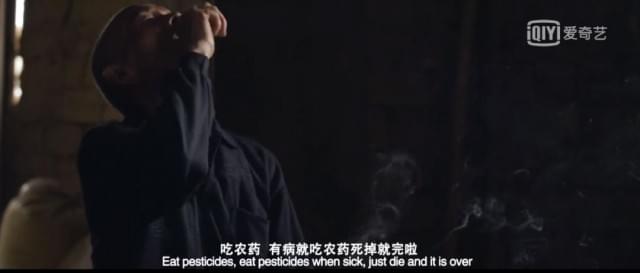

后来韦绍兰发现自己怀孕,想自杀,喝了农药又被救回。丈夫骂骂咧咧,还是同意她生了下来。

日本人投降的那一年她生下儿子罗善学,善学从小被村里人叫:小日本。背了一辈子骂名,终身未娶。

2019年5月,韦绍兰老人辞世,享年99岁。

另一位老人黄有良,在历经9年的抗争中,也未能等到日本政府向她们道歉的那一天。

老人黄有良15岁沦为日军性奴隶,白天做杂工,扫地,洗衣服;夜里就有日本兵来找,不听话会被打。

我很怕,被逼着,叫干什么就只好干什么,有时(日本兵)强迫(我)做各种样子

两年后她逃出苦海,可噩梦并没有结束。

村子里年轻一辈在老人背后议论:他们骂我是给日本人睡觉的丈夫要当干部,小孩入团入党,都不可以。

用名誉去捧杀一个人,并真诚地去面对屈辱,太难。

没人知道在每个为了活着的日日夜夜,老人是怎么挺过来的。

02 只是需要一个道歉吗?

2001年,因为一次契机,老人黄有良决定:我愿意到日本,当他们的面,控诉他们,要他们赔礼道歉,我不怕。

这场申诉一打就是9年。

2001年7月16日,黄有良等海南慰安妇幸存者在东京地方法院起诉日本政府;

2006年,东京地方法院一审驳回,黄有良等上诉东京高等法院;

2009年,原告们遭到二审驳回。老人们再次向日本最高法院上诉;

2010年,法院以个人无权利起诉国家为由,判决原告败诉,但承认了日军暴行和黄有良等受害的事实。

2017年8月,作为中国大陆最后一位起诉日本政府的慰安妇幸存者,黄有良老人去世,享年90岁。

随着黄有良老人的离世,大陆所有慰安妇原告均已逝世。

老人们还是在这场抗争中节节败退了,像这样揭开伤疤层层状告的情况,并不是第一次。

在《等不到的道歉》中,来自二战中亚洲20万慰安妇中的三位老人,自愿站上审判台,只要日本政府一个道歉。

这个问题一朝不解决,战争就远远没有结束的一天。这是吉奶奶面对镜头的第一句话。

日本大使馆门前的日本国民并不买账,大喊:回家吧,韩国婊子!

她们只是战时的妓女罢了!

污秽的语言相比奶奶们经历的伤痛,根本算不了什么。

只是这一次对方辩手依旧强大,日本政府为他们一致通过的不道歉原则,欢呼雀跃。

老人们只是需要一个道歉吗?是的,她们需要。

可道歉,并不能结束这场审判,伤痛不会消亡,即便被一代人遗忘。

老人的一生被当做证据公开在世界的审判台前,面对抵赖也只能歇斯底里地喊出:

还需要什么证据?我就是证据!

03 不要忘记,永远不要忘记

纪录片《三十二》中有一个细节,全片放映结束后,荧幕上滚动着32099个名字,因为无人愿意赞助,这部纪录片是由32099位好心人合力众筹完成的。

用导演的话来说:它是吃百家饭长大的。

听说当年影片放映现场无人离席,无人说话,或许是这三万多个名字足够沉重,或许是每个人都意识到,我们的目光所及还太浅,心中愧疚总一闪即逝。

不出所料,呼声中夹杂着大大小小的争议,有观众反应内容太过平淡,毫无戏剧性可言:素材平铺直叙,白瞎了这么沉重的题材。

确实,整部影片没有声嘶力竭,没有哭天抢地,也没有刻意矫情,反而以极度的克制和冷静的距离记录老人们创伤后的生活。

可显然有人觉得,还不够,故事需要深挖,细节需要描述,情节欠缺节奏。

可是,老人吞着血泪走过来的生活,真有节奏吗?

沉重的题材,怎么拍才是对的?

在人云亦云的风口浪尖,导演郭柯站出来说:把这些老人当做亲人去看待,你的拍摄就有了分寸,问题就有了底线。

郭柯想做的是温柔地记录和陪伴,拍摄老人们的真实生活,是他的底线。

当一部纪录片只是为了做到感动观众,它便再也没有存在的意义了。

有人说,《三十二》讲的是生,它是还活在世上的慰安妇受害者的一角缩影。

如纪录片开头唱的那首歌:天上落雨路又滑,自己跌倒自己爬。自己忧愁自己解,自流眼泪自抹干。

《二十二》则是死,始于追悼会,终于葬礼。这是一场与时间的较量,甚至不是将她们作为证据,而是她们理应生活得更好一些,她们被亏欠太多。

事实可见,两部生死书并不煽情,甚至在悲悯之后,显露生之响往。

导演问过韦绍兰和儿子罗善学同一个问题:将来老了病了怎么办?

罗善学说:之后病了没有人端水,就喝农药去死。

韦绍兰却讲:我还没有活够,这个世界红红火火的,我要留下命来看。

老人心里单单记着十三四岁时跟着邻村爷爷学唱歌,每个人都好开心,像接新娘子。

影片《三十二》拍摄结束时,导演郭柯给韦绍兰老人留下500元生活费。可是道别时,她把他叫进房里,从布袋里掏出四个红包,分别装着100块。

回去给你们父母买糖吃。

那一刻郭柯意识到,他在拍的不是慰安妇这个冰冷的标签,而是生命中活生生的人。

《在这世界的角落》电影中说了这样一句话:不管是谁,都会在这个世界有一席之地。

在人格被践踏的时候,老人们的一席之地又在哪里?

即使在战争过了80年之后,他们是否依旧怀疑自己在世界上生存的小角落?

对她们来说,活着,便是战斗。

即使被凌辱、被践踏,却仍旧可以为这条命战斗下去,哪怕一生受尽非议,哪怕吃不饱饭,哪怕每夜以泪洗面,可还能带着信念与爱生活,唱起家乡的歌。

还能笑着说出:这世界真好,吃野东西也要留着命来看。

面对命运的悲喜,她们给出了最大的温柔与敬畏。

2017年,美国旧金山圣玛丽广场竖起一尊慰安妇雕像,上面刻着一行中英日韩四语的文字:我们最大的痛苦就是怕后人忘掉我们曾经受的痛苦。

雕像的周围行人来来往往,骑车遛狗,没有刻意铭记与哀悼。

重拾历史的目的并不是为了煽动国恨家仇,只是提醒我们不要忘记:

老人们始终在那儿,就像生活的一部分。

12月13日,勿忘国耻,逝者安息。