最近,很多自媒体纷纷搞起了一种堪比“胸口碎大石”的新碰撞测试——追尾半挂测试,也被称为“小车撞挂车”测试。场面相当惊险,内容相当刺激,让大名鼎鼎的25%小偏置碰撞都要退避三舍。

不过,25%小偏置碰撞是经过大量统计和专业分析后,才出现的这么一项有代表性的、且严密的碰撞指标。而现在民间发起的“小车撞挂车”测试,到底是看个热闹,还是真有代表性?

25%偏置碰撞起源于北美的IIHS,其原因是死亡率较高的事故中,这种更小的重叠面积碰撞是致命的主要原因。对比小车撞挂车,25%小偏置碰撞的伤害竟然都没那么严重了,可见小车撞挂有多凶险。

民间发起的追尾半挂测试有意义吗?

我们先用数据说话。

根据近些年中国交通事故深入调查的近些年的数据,乘用车追尾造成的人员死亡率为2.88%;而乘用车追尾半挂车时,死亡率则是一路飙升到了26.74%。

此外,这些伤害还有一个不得不关注的信息点——大多数碰撞的速度并不快,甚至相对速度低于50km/h的占比超过60%,但事故伤亡依然很大。

其中,最具杀伤力的撞法,无疑就是“断头杀”。

所谓断头杀,是指乘用车车头完全“插入”挂车底部,导致A柱出现被斩断的极端情况。一旦A柱抵抗不住,就意味着车内乘员大概率被“断头杀”了。

这种伤害不仅杀伤力极大,视觉冲击力也极强。

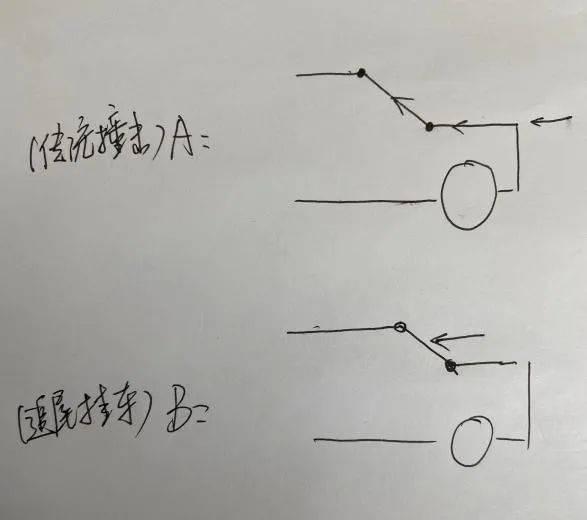

因为A柱其实也是“阿喀琉斯之踵”,关键加强部位在上下两端转角处,追尾挂车时却总是能精准撞击在A柱中间薄弱处。

且相比遭遇一般撞击时,车头先受到撞击,撞击力传导至A柱,A柱受压的传统受力方式。可一旦乘用车追尾挂车,撞击则直接作用于A柱中上部,导致A柱被弯拉。而一般材料的抗压强度都远超弯拉强度,所以别小看这一点位置的不同,A柱能发挥高强度材料作用的能力差别很大。

于是,少了车头的吸能,A柱就像拳击手没带头套被挨了一踢,重击伤害拉满。

因此,为什么乘用车追尾货车事故中,看似并不严重的低速追尾,也很可能酿成惨剧。

可是在既往的官方测试体系中,尤其是正面碰撞测试里,都没有A柱直接受伤害的测试方案——即便是伤害度极高的25%小偏置碰撞。因为撞击点落在了车门框处,A柱起码有个帮手。

民间发起的追尾半挂测试都合理吗?

而民间发起的追尾半挂车测试,至今也没有被统一。

比如2021年时,红旗H9做的双车追尾测试。前车以50km/h的速度正面追尾货车,后方的红旗HS5维持50km/h的时速再次追尾红旗H9。

此前,不少人都怀疑这种测试速度不合理。而现在见得多了,就能理解红旗的良苦用心。

因为这种方法的确比较贴近常见碰撞的情况,虽然距离极限还有差距,但已经能说明不少问题。

与国内红旗H9模拟的二次追尾不同,美国IIHS(美国公路安全保险协会)是将测试车(主要是车身更低的轿车)以时速56.3km/h追尾挂车,追尾位置比例分别为30%、50%、100%。

IIHS之所以模拟不同的角度,是希望模拟汽车在不发挥最大防御潜能的情况下,能否依然能保护车内成员。

这属于IIHS的传统艺能了,他们一直都特别关注偏置碰撞后的伤害,毕竟大名鼎鼎的25%小偏置碰撞最早就是他们推行起来。

不过,最近又有媒体对碰撞进行了提速。

把碰撞速度拉高到80km/h,这显然是在模拟极端碰撞情况,特别是高速路上发生的撞车事故。

不过个人觉得,这种新测试的一致性有很大欠缺,甚至没有什么可比性。因为这几次碰撞测试中,不仅没有统一半挂车的型号及配重,三款测试车:问界M7、特斯拉和小米SU7的几次碰撞挂车方式,也很不一样。

其中,不同的侵入深度意味着A柱被直接撞到的概率和程度。

不难发现,这几次测试的可侵入深度是越来越小,因此A柱可能遭遇直接撞击的概率和程度也是越轻。

这对于任何一个被测试乘用车品牌,都很不公平。

换言之,这场测试更像是乘用车遭遇了100%正面碰撞,而不是和挂车侵入碰撞。话说,这100%正面碰撞早已是如今汽车最拿手的项目,通过率排名常年第一。

这种测试的最终目的是考核挂车的安全性

其实在汽车碰撞中,还有一个更专业的概念——碰撞相容性。汽车相容性指的是汽车在碰撞中保护自己的乘员,同时也保护对方车辆乘员的能力。

其研究的主题,偏偏主要集中在体型差异较大的汽车上(卡车或皮卡)。比如北美地区2011年就开始研究卡车尾部和侧面安装防钻入装置的安全性。2017年,IIHS更是推出了TOUGHGUARD奖,只为奖励通过所有三项测试的挂车品牌。

比如前两代先锋拖车(2007年和2013年的型号)就未能通过该50%重叠评估。于是,先锋在2015年重新设计了这款拖车,最后终于获得了认可。

对了,上面提到的IIHS测试车,至今都是采用2010年款的雪佛兰科尔维特作为测试车,并且将这写进了测试规程中。

所以,现在国内各种车媒和各家车企做的“小车撞挂车”测试,归根结底反而是在敦促那些商用车品牌。毕竟国内汽车相容性研究起步较晚,挂车的安全性的确相当糟糕。

虽然现行的强制性国标有针对挂车的安全防护能力考察,但GB11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》的测试速度仅为 32km/h,这种车速也就是市内龟速行驶而已,很难起到很大作用。

尾声

民间发起的测试到底是“胸口碎大石”图个热闹,还是真有代表性?

现在看,我认为这的确是很符合国情的新测试项目。

一方面,国内的挂车防侵入装置糟糕,确实很容易造成严重事故。另一方面,乘用车的结构使然,是他们即便中低速与挂车追尾,依然会遭受很大伤害。

不过,目前现在越来越多车企开始选择在A柱上使用热成型钢板,以大幅提升A柱的结构强度。

但最最重要的一点——在路上除非必要,别紧跟着那些大挂车。特别是高速时想借助挂车破风的行为,更是万万使不得。

本文来自微信公众号:autocarweekly (ID:autocarweekly),作者:七号-宋