尽管“五一”小长假的出行高峰已经过去一周有余,但谈论起“高铁即将要涨价”的新闻,不少人仍然眉头紧皱。

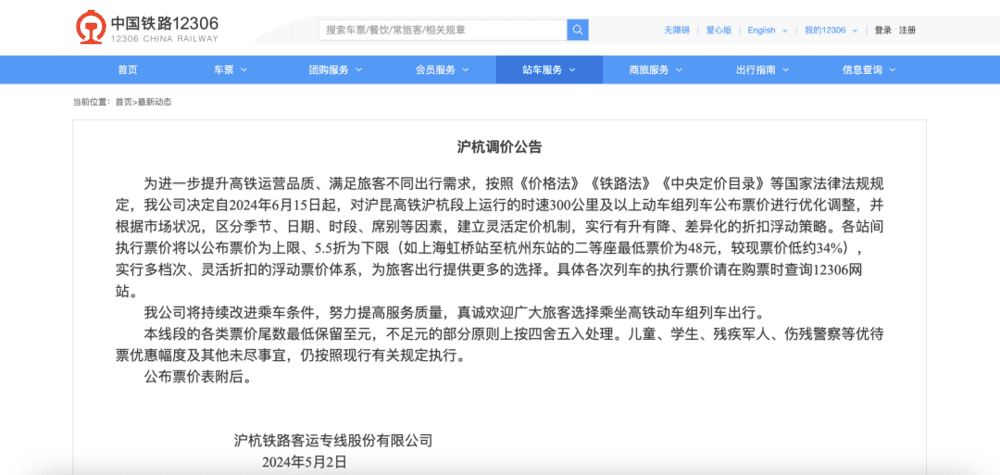

时间回到5月2日,铁路12306官网发布四则调价公告,宣布优化调整京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段、杭深铁路杭甬段上运行的时速300公里及以上动车组列车票价,并于2024年6月15日起正式实施。

根据新公布的票价表,4条线路的二等座票价涨幅均接近20%。具体到实际票价,从广州南坐高铁一路向北到武汉,票价从原来的463.5元最高涨到553元;而往返上海虹桥和杭州东站的高铁二等座,票价则从73元涨到最高87元。

四条高铁将在6月15日执行全新的票价。(图/中国铁路12306)

面对舆论的广泛关注,国铁集团5月7日在“中国铁路”微信公众号中发文回应,解释此次高铁调价不是单方面的涨价,而是综合考虑季节、日期、时段、旅速、席别等因素后,实施不同幅度的折扣浮动,充分体现优质优价。

简单概括便是,将过去单一的票价机制进行调整,让车票价格按照市场需求,实现自主地“有涨有降”。

但问题落到具体的生活,担心出行成本增加的人仍不在少数。

一、高铁调价,哪里最受影响

一次性对4段高铁线路进行调价,且即将启用的新票价涨幅逼近20%,难免会让人感到“肉疼”。

但高铁票价发生变化,事实上并非新鲜事。

比如全国最繁忙的高铁线路——京沪高铁,早在2020年底便率先对时速300至350公里的高铁动车组列车实施浮动票价,2021年6月时,往返北京上海的二等座票价也上涨了10.7%。

而调过价的高铁,并不止京沪高铁一员。有媒体统计发现,自2017年以来,全国高铁线路共经历10余次调价,调价过程既有单纯的涨价或降价,也同样包含有降有升的浮动票价。

归根到底,此次调价引起广泛关注的原因,除了通告发布时间正值五一假期,更重要的,还是调价涉及的四段高铁线路辐射范围尤其广。

细看公告,四段线路中有三段从杭州出发,其中沪杭、杭甬全段在长三角范围内,而杭长高铁则是一路向西驶向江西、湖南等内陆地区。至于南北走向的京广高铁武广段,是衔接湘鄂、南下经济第一大省广东的重要“大动脉”,重要性自然不言而喻。

从长三角、珠三角到华中地区,这四段高铁驶过的地方,都是人口稠密和流动率甚高的区域,所到之处几乎全是茫茫人海。

而此轮高铁票价调整线路的终点——广州和杭州,更是全国数一数二的超级铁路枢纽,从这里出发的列车经常坐满了南来北往的旅客。

有媒体梳理2024年初全国高铁网车次密度统计发现,有50余段区间每日开行100对车次以上,其中便包括京广高铁武广段以及沪昆高铁的多个区段——不仅不愁拉不到乘客,在客流高峰时段更是常常一票难求。

巨大的客流量和高效的运营,加上时不时的一票难求,按照市场经济规律,高铁理所当然地有了调价的理由。毕竟旺盛的市场需求摆在那儿,稍微涨价也不会让源源不断的客流出现变化。

一个事实是,国铁集团过去几年的高铁调价过程,确实参考了高铁途经城市的铁路消费能力,以及在公示板上直观显示的人口流量——比如前文所述的京沪高铁,以及去年启动调价的沪宁城际、宁杭高铁、南广高铁、胶济客专、柳南客专五条高铁线路,都拥有非常庞大的客流。

值得一提的是,这边刚宣布提价,京广高铁武广段就有了提速的底气,很快便宣布将重回时速350公里,时隔13年再次“提速”。

根据国铁集团5月8日的公告,京广高铁武广段的复兴号动车组列车将常态化按时速350公里高标运行,而提速时间同样定在6月15日。

速度提升带来的直接影响,便是旅行时间得到压缩,也能在一定程度上提升运力。从这个角度来看,高铁调价同样合情合理——用金钱换时间,某种程度上也是另一种铁路出行的“刚需”。

二、市场调节和情绪价值之间的矛盾

但另一个长期存在的事实是,火车票正在变得越来越难买。每到各大法定节假日,就算各大航司愿意祭出超低“白菜价”航班,热门火车票在铁路12306 App上依然是雷打不动地“秒没”。

从国铁集团的回应里,也能发现一些细节:调价的高铁线路普遍存在不同季节、日期、时段客流不均衡的情况;而在旅客出行高峰时段,即使在这些线路上大量加开动车组列车,也仍然难以满足旅客集中出行的需求。

这似乎是一个难以破解的矛盾,因为能够实现错峰出行的人,在过去、现在、未来都会是少数派。

更何况,长期以来,国人普遍认为铁路运输是一种特别的交通方式。不论是慢悠悠的绿皮火车,还是一日千里的高速铁路,都代表着永恒不变的“性价比”,这种价值观念根深蒂固,没有那么容易改变。

一句话,并不是所有城市都拥有机场,也并不是所有人都能负担得起买车和养车的大笔开支。

而处在航空运输和公路运输之间的铁路运输,对于需要在偌大的中国外出求学或工作的数以亿计的普通人而言,就是唯一称得上物美价廉的出行工具,能够在“啥啥都涨”的今天,至少在一年仅有的春运期间,给中国人奔忙一整年的生活托底。

尤其是在高铁尚未大面积铺设的年代,火车一直是往返故乡和异乡的首选,大大小小的火车站,更是不少人了解一座城市的第一印象。

以至于当高铁成为铁轨上的王者,但性价比仍然不错的时候,人们依然会通过建筑风格多样的高铁站去认识新打卡的城市,也下意识地认为,高铁已经接过普速列车的棒,在商业之前首先拥有公益出行的属性。

但这种说法,在2016年之后就不太成立了。

在这一年以前,高铁票价由国家集中管理,主要以建设和运营成本为基础进行测算和制定。2016年2月,国家发改委给铁路定价权“松绑”,将高速动车组列车定价权下放给中国铁路总公司,高铁和普通列车之间的界限才变得更为明晰。

任何商业项目都会发生盈利亏损,高铁自然也不例外。事实上,全国目前盈利的高铁线路只有6条,且都分布在长三角、珠三角等经济富庶的沿海地区。而更多建在中西部地区的高铁,收回高额建设成本仍需时日。

2019年农历新年前夕,北京交通大学经济管理学院教授赵坚在《谨防高铁灰犀牛》专栏文章里曾写道:“人们通常只看到中国高铁运营里程的世界第一和高铁的快捷,却对高铁债务和运营亏损视而不见。”

这句话在当时引起极大争议,如今再细看却发现,并非危言耸听。

今年4月30日,国铁集团发布的2023年财务决算显示,当年集团实现营业收入12454亿元,同比增长10.5%,净利润33亿元。作为对比的是,截至2023年12月31日,国铁集团负债为6.13万亿元。

显然,在超万亿的巨额债务面前,风驰电掣的高铁并没有让国铁集团成为“现金奶牛”,让普通网友直呼“艳羡”的净利润,在巨额债务面前无疑是杯水车薪。

巨额负债的原因除了修建网络,还有对建成高铁线路、使用车辆等进行维护的费用。而那些已经开通运营一定年限的高铁,维护成本正在日益增加——此轮调价的高铁线路,均在2009年至2014年间开通运营。

当越来越多高铁逐渐“变老”,作为商业项目的高铁通过调价维持自身运营,自然是合理的事。

但高铁价格如何调整,则是未来一段时间的关键问题。尽管调价属于企业的行为,“符合市场规则”,但高铁和普通人生活的关系极为重大,票价调整也要兼顾普通人的心声。

说到底,事关公共利益的话题,只有单纯的市场调节远远不够,更多地要考虑公众情绪。毕竟市场调节和公众情绪价值之间,总是存在一个“看不见的结”。而打开这个结,往往需要所有人群策群力贡献智慧,而不是一份单薄的通告和解释。

本文来自微信公众号:新周刊 (ID:new-weekly),作者:良豪,编辑:DR